【热点回放】

体育总局:取消亚运会、奥运会贡献奖奖项的评选

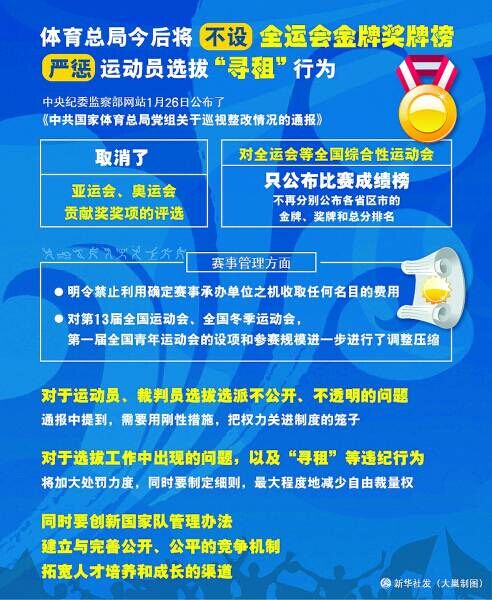

中央纪委监察部网站2015年1月26日发布《中共国家体育总局党组关于巡视整改情况的通报》。《通报》称,深刻认识金牌至上的政绩观扭曲体育精神的危害性。同时,体育总局取消了亚运会、奥运会贡献奖奖项的评选,对全运会等全国综合性运动会只公布比赛成绩榜,不再分别公布各省区市的金牌、奖牌和总分排名。

《通报》表示,关于金牌至上的政绩观扭曲了体育精神的问题。体育总局对巡视反馈意见中提出的金牌至上的政绩观扭曲了体育精神的问题高度重视,组织进行了深入研讨和深刻反思。党组要求广大党员干部深入学习习近平总书记关于体育工作系列重要讲话和批示精神,深刻理解体育的丰富内涵,正确认识体育工作的重要意义。在此基础上,从提高认识、加强教育引导、完善评价体系等方面提出了整改措施。

一是深刻认识金牌至上的政绩观扭曲体育精神的危害性。体育是全面建成小康社会的重要内容,是中华民族伟大复兴的标志性事业。体育事业的全面发展始终包含着在奥运会等重大国际比赛中争金夺银,升国旗,奏国歌。体育健儿在赛场上顽强拼搏、追求卓越,弘扬中华体育精神和奥林匹克精神,以优异成绩为国争光、为民族添彩,可以振奋民族精神、促进社会和谐、为青少年树立榜样、满足群众文化需求,这正是体育独特作用与巨大价值的体现。而不择手段、违规违法地追求金牌,不但扭曲了体育精神,还损害事业发展和国家利益,破坏了体育形象,与体育的价值追求背道而驰,必须坚决反对、有力杜绝。

二是深挖产生金牌至上的政绩观扭曲了体育精神的根源。金牌至上的政绩观导致的种种问题表现在赛场上,但根源在人,在于少数领导干部。面对金牌带来的政治荣誉、经济利益,少数领导干部出现了完全错误的政绩观,片面追求运动成绩、金牌数量,疏于对运动员、教练员的教育、引导和严格管理,甚至给予错误的政策导向,导致少数运动员、教练员在赛场上为取得好成绩不择手段,公然违背体育精神和体育道德,甚至铤而走险违反国家法律法规。

三是在深挖根源的基础上对症下药,采取有效措施。首先,各级领导干部要进一步深入学习习近平总书记关于体育工作系列重要讲话和批示精神,全面认识体育工作的重要意义,树立正确的体育价值观和政绩观。第二,采取切实措施防范和坚决纠正金牌至上的政绩观,进一步营造良好的体育竞争氛围,要使那些不择手段争金牌谋私利的行为受到惩处。第三,要加强对运动员、教练员和广大体育从业人员的思想教育和体育道德教育,引导他们在荣誉和利益面前保持清醒头脑,有坚持,有操守,牢记体育的社会责任和光荣使命。第四,要细化完善、严格执行各项规章制度,特别是在整改落实中新制定的《国家队运动员、教练员选拔与监督工作管理规定》《全国体育竞赛裁判员选派与监督工作管理办法》等,用制度管人、管事,加大对扭曲体育精神、违反体育道德行为的预防和处罚力度。在制度面前人人平等,不因名气大小、成绩好坏而区别对待。

四是从评价指标方面引导全国体育界树立正确的体育政绩观。体育总局取消了亚运会、奥运会贡献奖奖项的评选,对全运会等全国综合性运动会只公布比赛成绩榜,不再分别公布各省区市的金牌、奖牌和总分排名;研究下发了《体育总局关于加强和改进群众体育工作的意见》;今后将从群众体育、竞技体育、体育产业、体育投入产出效益等多个角度研究设立体育事业发展的评价指标。

(以上来源: 人民网,内容略有删减)

“金牌至上”的政绩观是体育之殇

如果把体育事业比喻成一艘航船,那么,考核就是一座灯塔,是航船的引路者、领航灯。在中国体育逐步走向世界之初,金牌的数量,奖牌的多寡,往往与一个国家的实力相勾连。不难理解,当许海峰在1984年的洛杉矶奥运会上,实现了炎黄子孙奥运金牌“零”的突破,对于一个承受过落后挨打历史的民族来说,是怎样一种激动和自豪。在这样一个背景下,强调奥运金牌、亚运金牌,激励体育健儿奋勇争金,也是情理所致、时代所需。

然而,当金牌指标被摊派到每个责任体头上,当金牌数量成为省与省之间炫耀的资本,本是激励大家奋勇争先的理念,却异化为非“金”不可的扭曲政绩观。更加令人扼腕的是,在这种金牌至上的政绩观的导引下,滋生了越来越多的体育腐败。从划定金牌贡献,制定参赛选手,到插手裁判判罚,操控体育赛事、金牌归属,领导干部的“无影手”无处不在。河南省体育局便曾为了让河南能在全运会上完成两块跆拳道金牌的任务,向国家体育总局拳击跆拳道运动管理中心原副主任赵磊行贿。这也从一个侧面揭示了金牌至上的政绩观对权钱交易的催生作用。

事实上,无论是用奥运金牌激发民族自豪感,还是在全运会上比拼奖牌数量,其初衷,都是为了让全民运动成为一种习惯,让更多的人加入到体育运动中来。而当金牌成为唯一的追求,人们的目光往往只聚焦在了“一朵红花”上,而忽略了由各个运动员构筑的运动美景。这既是对其他参赛者的不公,也是对公众参与的一种抹杀。“人们只记得金牌,那些获得银牌、铜牌的选手,就不值得我们铭记吗?”这拷问的不仅是竞技比赛的初心,更是在引导人们重视体育精神、参与意识,让体育回归到常识的轨道上来。

毋庸置疑,对于竞技体育来说,考核是必要的,而且也是必须的。但是考核必须科学合理,符合体育精神。一味地以得多少金牌为尊,实际上也是对体育的一种伤害,是体育之殇。从这个角度而言,体育总局的新举措,校准了考核的方向盘,对于体育回归理性,有着非常重要的引导作用,值得点赞。

(以上来源:人民网-观点频道,内容略有删减)

淡化“金牌至上”为公共体育发展事业再加速

金牌至上的体育政绩观,以及由此衍生的一整套自上而下的体制激励,虽然迅速拉升了国内竞技体育的发展水平,也确实导致了一系列不容忽视的并发症。这一局面由来已久,且越发为公众所诟病。在此背景下,体育总局抛出有针对性的整改措施,无疑契合各方期待。无论是奖项设置的调整,抑或是排名方式的变更,种种做法所释放的信息都直白无误地表明,官方“体育观”正在理性回归。这意味着,有关职能部门将更尊重体育本身的价值,推动体育的纯粹化进程。

相当长的时间内,“争金夺银”几乎是体育主管部门的终极追求。这既是由于“运动员夺取金牌”能带来国家荣誉、强化国家认同,故而理所当然要大力经营,也是因为相较于发展其他体育事业,“金牌战略”更易于集中力量办大事,也更容易在短期内制造耀眼成绩。基于上述功利考量,“金牌至上”的体育政绩观大行其道,实则不足为奇。只不过,现代体育发展到今天,这种思路的政策红利正在不可避免地弱化和衰退。

从本质上说,“金牌至上”战略的另一面,其实是相关职能部门的自我矮化。在这种模式内,体育主管机构将“全面发展体育事业”的责任使命,在一定程度上简化为“大赛上争金夺银”。由此导致的后果有二,一是资源配置失衡,群众体育、全民健身等陷入投入不足的困境;二是竞技体育加速成为少数人的狂欢,其发展成果无法为全民所充分分享——一边是不断争金夺银,一边却是民众无处锻炼,这是必须正视的现实。

时至今日,体育事业战略重点由竞技体育向群众体育、体育产业的转向,可谓正当其时。随着竞技体育投入趋近饱和,继续向该领域大肆砸钱,或许已经不足以产生可观的“增量效益”。与之相较,发力弥补民间体育的历史欠账,加速推动体育市场的规模化、规范化,才真正大有可为。对于这一点,所有体制内的职能部门,理应具备足够的共识。而取消亚运、奥运贡献奖,取消全运会的地域排名等等做法,显然就是改变激励方式、凝聚统一价值观念的重要一步。

必须重申的是,“争金夺银”本该是全民体育发展到一定程度后自然而然的结果,如果我们从前一度颠倒了因果关系,那么,如今宣示“改变金牌至上的扭曲政绩观”,无疑彰显了公共体育启动新一轮纠偏的勇气。

(以上来源:新华每日电讯,内容略有删减)

体育场地人均数应作为新考核指标

去年10月20日,国务院发布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,首次提出将全民健身上升为国家战略。这是站在国家高度,对群众体育的最高定位。当淡化了“奖牌数”考核后,一个官员的政绩该如何重新考核?这就需要体育相关部门应以发展群众体育为新的考核机制,将群众体育的各项指标作为考核内容,成为相关官员升迁的重要参考。

其中,体育场地人均数就可以作为一项硬指标。截至2013年底,中国拥有体育场地169.46万个,人均只有1.46平方米(所谓“弹丸之地”的日本人均达到19平方米)。举目四望,皆是钢筋水泥的丛林,以至于青少年们有了这样一句口头禅:“不玩游戏不刷手机,我还能干什么?”这是对体育场地设施实在少得可怜的一种反衬,也是莫大的讽刺。

就是少得可怜的人均1.46平方米,其实也是“虚”的。因为,有很多投资巨大的场馆,基本上都搞展览、演唱会、大型赛事了。而且,很多的场地都在学校中,他们绝大多数不会对社会开放。所以,1.46平方米这个数据就显得更加惨淡。

按照此前国务院要求,2025年中国体育产业总规模要力争超过5万亿元,足球市场空间将达2万亿元。这期间,可借鉴德国在上世纪五六十年代的“黄金计划”,政府大力投资体育场地建设,并且与学校和社区挂钩,使体育成为老百姓的“身边生活”。同时,体育系统和政府相关部门问需于民,然后服务于民,则群众体育一定会让我们迈向体育强国,并全面带动整个体育产业的发展。

(以上来源:人民网)

【数据分析】

“金牌至上的政绩观扭曲了体育精神”,中央巡视组对于在国家体育总局发现的诸多问题的根本原因一言以蔽之,可谓精辟明白,击中要害。为此,体育总局制定了一系列相应举措,包括取消亚运会、奥运会贡献奖奖项的评选,对全运会等全国综合性运动会只公布比赛成绩榜,不再分别公布各省区市的金牌、奖牌和总分排名等“淡化”成绩的新规,以此体现转变观念的决心。

不可否认,特定年代里,举国培养体制、金牌至上的激励,曾带给中国体育以迅速上蹿的世界排名与荣耀,就如同前些年,对GDP的强烈追求曾在很多地方经济快速增长中充当了有力的助推器一样。但时至今日,当整个国家都在谈论“调结构”、“创新转型”、可持续发展的时候,一只脚早已大步迈进市场机制的体育圈,在顶层设计与管理机制上,却奇怪地依然保留着某些早已落后于时代的理念和政策,比如依然抱持着奖牌GDP思维、“金牌至上的政绩观”。这或许是由于懒政惰性与行为惯性,也或许是有私心与私利的混杂纠葛。

今天中国要建设体育强国,已不再是举全国之力,在每一个项目上苦心打造一两个顶尖人才,夺个把金牌;更多是要追求每位公民、每一个生命个体的积极、强健和健康、快乐、自我实现,是让体育新苗由兴趣、热爱自发滋生并强壮起来,是要在蓬勃开展的群众体育活动中通过公平公正规范和良性循环,发现、培育高手、“国家队”。

毛泽东同志曾挥笔写下“发展体育运动,增强人民体质”的题词,为新中国体育事业的发展指明了方向。但在举国体制之下,围绕着争夺金牌而进行的体育发展背后,却是一套十分功利的指导理论。体育被视为显示国家实力与形象的工具,以培养少数能为国争光的优秀运动员为主要任务,这种对体育目的的根本性扭曲,直接导致了体育事业发展的方向性偏差,实际上也造成了巨大的资源浪费。

与国家在竞技运动员身上的高投入相比,对群众性体育健身设施、服务的投入明显薄弱。一个尴尬的现实是,人们想找到一块适宜运动的免费活动场地锻炼一下,也可能不那么轻松。在商业性运动场馆之外,公共性体育空间和设施的提供,在很多地方都显得捉襟见肘,而中小学甚至长期存在体育课被占用的现象,群众基本的运动健身需求难以得到满足,明显不利于全民身体素质的增强。

归根结底,体育作为一项公共事业,要培育的是人民大众的身体,强健全体国民的体质。体育观念的反思与转型,最终还是要回归到体育事业的国民性上来。对竞技体育成绩的追求,更多是建立在提升全民运动参与度的基础之上,国家应当扮演好“普惠”的角色,从根本上转变体育投入的方向,让人民享受到体育事业发展的利好。

来源:文化大数据