【热点回放】

走过百年沉浮的《故宫日历》成文艺青年新神器

1925年正式成立的故宫博物院,在对藏品进行整理研究的基础上,陆续编纂、出版了一系列学术研究专著和大众普及读物,《故宫日历》便是其中之一。它最初出版于1932年至1936年,包括从1933年至1937年共五年的日历,每年一册,活页装订;封面和日期所用文字,除个别采用时任院长易培基先生的楷书手迹和篆书、仿宋印刷体外,均集自院藏古代楷书和隶书碑拓,故宫藏品图片每日一张,历代书画、器物交杂穿插……在当时可谓风靡全国,后因抗日战争爆发戛然而止。此后,台北故宫曾于上世纪七十年代重新出版,但也只持续了短短数年。之后就彻底埋入故纸堆中。

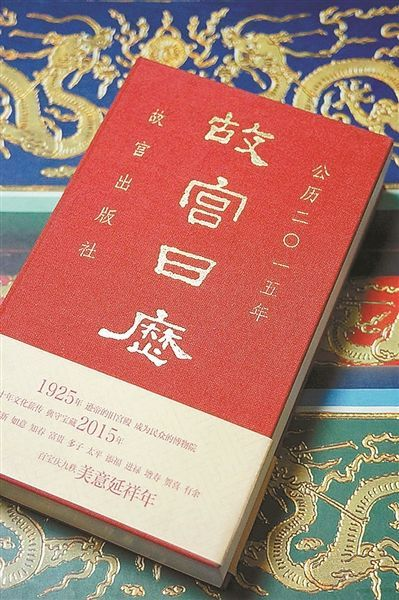

2009年,遗忘经年的《故宫日历》,重新进入了出版社的视野。经过一番酝酿,以1937年版《故宫日历》为蓝本的2010年版《故宫日历》问世了。原汁原味的“复刻版”,不仅仅是呼应渐起的怀旧风,也是致敬于走过85个年头的博物院、致敬于老去的前辈故宫人。如今,这本用紫禁城宫墙红布所包裹着的厚厚的小书,越来越多地引起关注。

让遗忘经年的《故宫日历》缘起一场讲座

书架上一排红红的宫墙色,让人不禁感叹,时光匆匆,我与《故宫日历》结缘已六个年头了。

2008年,我走出校门,踏进宫门,成为故宫出版社的一名编辑,一切都是崭新的开始。第二年春天的编辑业务培训班上,在一位老专家关于故宫博物院民国出版状况的介绍中,我第一次知道了《故宫日历》。

曾经风靡一时的《故宫日历》是什么样呢?这引起了我的好奇。经当时的出版社副总编辑、资深故宫人朱传荣老师指点,我在博物院图书馆见到了它们。五册老日历,厚厚一摞,虽然是80年前现代出版业起步时期的产品,但一切都恰到好处——开本适中,装订简洁,手感极佳。版式规整,遵循传统,仿宋字体典雅大方。其中1937年版的封面和日期文字还从汉魏碑帖集字而来,更添古韵。翻开早已泛黄但图文依然清晰的书页,似乎可以嗅到时光的味道。这么好的出版物,若能重新推出该有多好!

在故宫博物院常务副院长兼故宫出版社社长王亚民先生的支持下,当年九月,2010年版《故宫日历》出版了。稳妥起见,这新版《故宫日历》的第一本采用了复刻形式,除日期信息外全部采用1937年版《故宫日历》图文内容,但装帧、装订形式并没有照搬当初的活页形式。经过反复调整,确定并沿用至今的形式是——布面精装、书脊包布、增加内封,以便使内页可以翻开摊平;布面用色是王院长特别选定的象征故宫的红墙色,而封面则以烫金形式沿用了1937年版日历封面所用的汉《史晨碑》集字书名“故宫日历”,并增加了以文物为基础设计、每年一换的生肖图标。经过小半年的设计制作,新版《故宫日历》在当年8月底的北京书展上亮相。遗忘经年的它,随着一股淡淡的怀旧民国风,重又回来了。

接下来的两年,《故宫日历》不再采用照搬旧版的复刻方式,而是从故宫博物院藏品中另行选材编排。一开始的方案是按照藏品材质类型逐年出版,玉器、漆器、青铜……但经过尝试,2011年版所选取的玉器在黑白印刷之下画面单一,效果并不理想。于是推倒重来,选取仕女、婴戏和花鸟题材的画作,按照朝代顺序排列。2012年版则改为彩色印刷,选取与龙相关的各类文物,依照青铜、陶瓷、书画……这样的材质类型按月编排。内容四平八稳、按部就班,发行量稳中有升,翻了一番。而在读者越来越高的期待之下,2013年版日历的制作不再由编辑包揽。曾为2012年版日历撰写每月篇章页文字的作者华胥成为日历的编纂者,而编辑则回归本职,全力配合,翻开《故宫日历》新的一页。作者并不是文博行业的从业者,而这与当前文博领域业余志愿者越来越多地参与到文化普及工作的状况和趋势其实也是一致的。

以上信息来源:北京青年报,文/王冠良(故宫出版社文化旅游编辑室主任)

建议让《故宫日历》变成图文并茂的普及读物

因缘际会之间,作为博物馆发烧友的我参与到了《故宫日历》的工作中来,从一个日历的读者、文物展览的参观者成了《故宫日历》的编纂者。一开始只是友情客串,从2013年版开始,则承担了大纲拟定、藏品选取、文字撰写甚至图标设计,到现在已有三年了。

也许正是基于这样一种读者到作者的角色转换,我对《故宫日历》的定位可能更能回应普通读者的需求。在我看来,这样一本融入日常的通俗读物,不该是板起面孔的藏品大系,也不是按部就班的展览图录,而应当是以故宫乃至更大范围内丰富的文物藏品为原料烹就的一桌有温度、有情感的“文化大餐”,也像是一场不受时间、空间限制调度各地国宝的书面“大展”。

在这样的定位之下,从2013年版开始,《故宫日历》不再是一个简单汇集藏品图片、按照时代或者材质简单罗列的日用印刷品,而是在明确主题之下结构明晰、内容连贯、具有整体性的作品,而不是藏品和说明词条的简单汇集。

2012年版以文化意味浓厚、相关藏品众多的生肖龙为直接展现对象,2013年版由于院藏文物中蛇的形象较少无法以当年的生肖蛇为主题。于是,由蛇而草木,由草木而山水,以“山水有清音”为题的山水文化成为这一年的主题。

2012年6月,一本不同于以往的《故宫日历》样书问世了。十二个月分为不同单元,从多个角度展示山水画发展源流、文化意蕴和古人的理想生活,每月篇章页围绕主题增添了提纲挈领的介绍文字。当我们满怀欣喜把200册样书分呈给出版界同行和部分读者时,除了预料之中的惊艳赞许,也有值得咂摸的声音。一位出版界前辈说:“书编得很用心也很好,但我对山水画是外行。这么美好的东西不着一字,可能会让我更不敢与它接近。”话说得含蓄,却很有启发。为每一页的藏品增加说明文字,这难道不是当初一冒头便被自己否定了的设想吗?如何及时完成并尽可能保证内容的准确性,实在让人踌躇。在出版社领导的支持之下,撰写、编辑、校对……几经努力,终于在三个月后拿出了图文并茂的新版本。新增的说明文字除了介绍藏品,更主要的是以藏品为基础围绕主题进行阐释。每日的短小文字既相互独立,又前后连贯、形成呼应,可每日一瞥、点滴积累,也可一鼓作气、连续通读。

2014年版“快走踏清秋”,应该说是投入最大也最为满意的一本。这一年,已经使用四年未变的原有集字日期得以更新:在日期之外,增加了同样从碑帖法书名品中集字而来的传统节日和节气。一方面主要选取唐人碑帖法书,从而与当年重点选取的汉唐文物相呼应,另一方面也是为了消除老读者的审美疲劳。集字的更换也曾引起担心和质疑,但跟风模仿者紧随其后的形势证明,保持《故宫日历》稳中有变的新鲜感和吸引力是多么重要。同时,藏品的选取范围扩展到故宫之外,各地乃至海外的汉唐丝路文物尽收其中,在年末国家博物馆的“丝绸之路”大展上又带给读者一份日历与文物原件两两相应的惊喜。

2015年是故宫博物院建院90周年。就我个人而言,这一年的日历未能直接表现故宫博物院建院90年来的一路艰辛、一路收获,是最大的遗憾。但毕竟,目前以福、禄、寿、喜、春等传统吉祥概念汇集而成的“美意延祥年”,应该能够向读者传递美好的祝愿,使更多的人喜闻乐见。

以上信息来源:北京青年报,文/华胥(2013-2015年版《故宫日历》编纂者、文博爱好者)

期待《故宫日历》成为最独特也最珍贵的记忆

除了藏品图文和日历页的集字日期,《故宫日历》也留了不大的空白可供记录只言片语。

我们的考虑一是延续原有版面格局,二是当代人的书写习惯,留出太多空白可能反倒多余,或者让使用者尴尬。三两行空格,足够每日只言片语的记录。如果真有话说,其他部分的空白大可以自由书写,这也是藏品图一律不加背景只留白的缘故。有些人说,自己的字迹有损页面美观,不忍下笔。我们倒觉得,自己的《故宫日历》当然该留下自己的生活印迹。心情随笔、日常点滴,多年之后回头再看,一定会成为每个人自己最独特也最珍贵的记忆。

很多读者也在不断分享阅读、使用《故宫日历》的心情、体验。每当我们通过电话等渠道,收到读者的反馈,往往是最开心的。当日历中一些细节上的小设计引发细心读者的会心一笑,也会使我们特别欣慰作者的心思没有白花。

相对固定的核心读者群成了《故宫日历》最好的推荐媒介。除了有品位、有情怀的传统文化和古代艺术爱好者,很多人手中的《故宫日历》最初可能只是通过各种赠送途径获得。但这些可能本来并不会主动接触传统文化和古代艺术的人,通过有意无意地获取、阅读,也逐渐受到影响和熏陶,并继续推广、传播。正是在这样的“自主推动”下,读者的范围日渐扩大,更实现了我们传播优秀文化的目的。我们也会不时发起一些网络互动活动,重点不在奖励而在交流。记得一位年轻的台湾妈妈,在我们发起的“故宫日历随手拍”活动中发布了一张她的手握着孩子的小手翻看日历的照片。那种大手拉小手、文化代代传承的象征意味,特别令人动容。东北的一对情侣,借由日历传情,蕴含艺术之美的日历对他们而言,更有了别样的情愫。

六年回望,如果说新版《故宫日历》的出版,对今天的读者、公众具有某种意义,那么可能最主要的就是一种传统文化和古代艺术推广普及方式的生活化、日常化。但愿,继续向前的《故宫日历》能够不辱故宫之名,不负公众之望,继续承担好文化传播的使命。

在信息多样的今天,正像海峡对岸的同行们所说——“old is new”。我们认为,潮流风尚不停变换,但传统文化的精粹,为整个民族不断提供滋养,始终不会过时。重要的是如何去表达、阐释、传播。好的内容加上形式,无论怎样用心、投入都不为过。为谁辛苦为谁甜?这份努力,读者会感知。

(以上信息来源:北京青年报 原标题:高大上《故宫日历》是怎样炼成的,内容略有删减)

《故宫日历》的做与藏

说起来,《故宫日历》是90年前的创意,遇见它是一个意外。

2009年的一次编辑业务培训课,一位老专家在介绍故宫博物院在民国的出版状况时,提到了《故宫日历》。曾经风靡一时的《故宫日历》是什么样呢?这引起了我的好奇。经当时的出版社副总编辑、资深故宫人朱传荣老师指点,我在博物院的图书馆见到了它们。

1925年正式成立的故宫博物院曾经编纂出版了一系列学术研究专著和大众普及读物,《故宫日历》便是其中之一。从1933年至1937年共五年的日历,每年一册,活页装订;封面和日期所用文字集自院藏古代楷书和隶书碑拓,故宫藏品图片每日一张,历代书画、器物交杂穿插……五册老日历,厚厚一摞,虽是上世纪现代出版业起步时期的产品,但开本适中,装订简洁,手感极佳。翻开早已泛黄但图文依然清晰的书页,似乎可以嗅到时光的味道。我想,这么好的出版物,若能重新推出该有多好。

在故宫博物院常务副院长兼故宫出版社社长王亚民先生的支持下,当年9月,2010年版《故宫日历》重新出版了。稳妥起见,新版的《故宫日历》的第一本采用了复刻形式,除日期信息外全部采用1937年版《故宫日历》图文内容,但装帧、装订形式并没有照搬当初的活页形式。经过反复调整,确定并沿用至今的形式是——布面精装、书脊包布、增加内封;布面用色特别选定了象征故宫的红墙色,而封面则以烫金形式沿用了1937年版日历封面所用的汉《史晨碑》集字书名。

接下来的两年,《故宫日历》不断改进,不再采用照搬旧版的复刻方式,而是从故宫博物院藏品中另行选材编排。2012年版则改为彩色印刷,选取与龙相关的各类文物,依照青铜、陶瓷、书画按月编排。从2013年版开始,《故宫日历》不再是一个简单汇集藏品图片、按照时代或者材质简单罗列的日用印刷品,而是在明确主题之下结构明晰、内容连贯、具有整体性的作品。由于院藏文物中蛇的形象较少无法以当年的生肖为主题。于是,由蛇而草木,由草木而山水,以“山水有清音”为题的山水文化成为这一年的主题。十二个月分为不同单元,从多个角度展示山水画发展源流、文化意蕴和古人的理想生活。2014年版“快走踏清秋”,是目前为止投入最大、大家也最为满意的一本。为了配合丝绸之路申遗,马的藏品选取范围扩展到故宫之外,各地乃至海外的汉唐丝路精品文物尽收其中。2014年末出现在国家博物馆“丝绸之路”大展上的诸多重量级文物,居然都曾在故宫日历上出现过。

2015年恰逢故宫博物院建院90周年,因此在2015版《故宫日历》编纂之初,我们提出了两个主题,一是反映建院90年的历程和文物保护的成果,二是传统吉祥类主题。最终我们还是选择了后者——古人以“羊”为“美”,以“羊”为“祥”,更有“美意延年”之吉语,“美意延祥年”的主题传递出更多美好的祝愿。

《故宫日历》在编纂过程中,凝结了众多人的智慧。像以“山水有清音”为主题的2013年版,便邀请了中央美术学院的学者、山水画家丘挺对藏品的选取提出意见。以“快走踏清秋”为主题的2014年版重点选取了陕西汉唐文物精品,因此邀请了陕西方面的文博专家进行审核。从2013年版日历起,曾为2012年版日历撰写文字的作者、文博爱好者华胥成为《故宫日历》的编纂者。而且张圣洁、蔡治淮、朱传荣等经验丰富的资深编辑对每一年的日历,都进行了严格的审校。

目前《故宫日历》已经成为读者热爱的珍藏品。正是看到了公众潜藏于心的对历史文化遗产的珍爱,故宫才选择持续推出《故宫日历》这种形式,希望通过“国宝日读”实现艺术熏陶与文化浸润的生活化、日常化。

( 以上信息来源: 人民日报(北京),内容略有删减 )

【数据分析】

2015年是羊年,正逢故宫博物院建院90周年。古人以“羊”为“美”,以“羊”为“祥”,更有“美意延年”之吉语。因此今年这份来自故宫的“礼物”,以“美意延祥年”为题,选取寓意吉祥的院藏文物,以贺新岁。《故宫日历》曾于1933年至1937年出版,以其相承一脉的形式流传至今,从2014年版起,在继承民国版《故宫日历》的日期集字之外,更新增了节气和传统节日,集字同样取材于晋唐法帖名品。对于现代社会,有手机,有平板,日历已经失去其功能性,可是这么漂亮的日历,就像一本书,每天翻一翻,心情都很愉悦。

也许并不被人所知的是2015年版《故宫日历》编纂者华胥其实只是一位普通的文博爱好者。但也可能正是这样一种读者-作者身份使得《故宫日历》能更符合普通大众的口味。普通人参与其中的推广从源头上标志了传统文化的新姿态。

除了《故宫日历》,故宫博物院近两年通过创意产品的推出从深宫内院走向了平民百姓家,接地气却又不失文化意蕴和创意。除了文化衫、书签等比较常见的产品,还有手机壳、以步辇为图案的雨伞和耳机等等都是让人不禁会心一笑。

而欧美的博物馆、抑或近邻韩国早已走在博物馆创意产品产业化的道路上。大英博物馆的镇馆之宝罗塞塔石碑,现在已经成了U盘。在英国,博物馆中开设商店出售文化产品以获得经济收益并且扩大博物馆的社会影响,已是常态,也是“文化旅游”和“文化经济”的具体体现。

例如,英国v&A博物馆就长期经营着三个固定商店。美国大都会博物馆、史密森尼博物馆群近年的文化产品年均销售收入都超过了1亿美元。而根据国家文物局相关调研结果,我国70%以上的博物馆文化创意产品年均销售额不足500万元。这其中既反映了文化从业者的创意,当然也从整体上反映了一种博物馆的经营机制。

博物馆不再是高高在上的高冷姿态,而是可萌可静,商业化伴随着大众化,传统和艺术走入日常生活——不再只是展览的遥远的器物,而是有故事和有生命的手边之物。《故宫日历》和这些文化创意产品恐怕是“机械复制时代的艺术”的最好实践范本。

来源:文化大数据