【热点回顾】

民间艺术展新姿

在省博物馆的展厅,有一件舞蹈纹彩陶盆吸引了众多参观者的注意——彩陶盆内壁绘有三五组五人手挽手的舞蹈形象,栩栩如生……它静静地被安放在陈列窗内,无声地诉说着远古时期青海河湟地区一段载歌载舞的画面,还原着青海高原传统民间艺术的溯源。

青海,地处青藏高原东北部,是三江之源的神奇之地。自古以来,汉、藏、回、土、蒙古、撒拉等民族和睦相处。他们共同建设家园,共同创造青海的历史,共同培育了青海灿烂丰富、多元多彩的民间文化艺术,使青海成为一座名副其实的“华夏文化的宝库”。

民间艺术绽放异彩

盛夏,周末,傍晚。

在西宁市中心广场百姓大舞台,记者被声韵婉转、曲调高亢的乡土风味音乐所吸引。循声望去,舞台上正在进行青海地方曲艺展演。青海越弦、青海平弦、西宁贤孝、青海搅儿等各种地方曲艺技艺让人叫绝,艺人们唱念做打、碎步走跳间传达着青海本土乡野生活的生动情景,引得观众掌声阵阵,赞声连连……

这是青海民间艺术长期得到充分涵养,结出丰硕果实的一个剪影。

土族宴席曲、康巴拉伊、玉树民歌、青海藏族唱经调、蒙古族民歌、青海花儿、撒拉族民歌、回族宴席曲、青海汉族民间小调、民和土族婚礼曲……无论是非物质文化遗产项目,还是没有“头衔”的民间艺术文化,都以悠久的历史与灿烂的光彩,犹如串珠,争奇斗艳,为大美青海增添着独特魅力。

“民间艺术是我省各族人民世代相传、与群众生活密切相关的文化表现形式,也是青海民间文化的最大特色,深受百姓喜爱。这些民间艺术形式凝聚着千百年来青海高原先民们的文化和精气神,串联着青海历史文化的时光转换,被誉为‘民族记忆的背影’。”

省文化馆馆长颜宗成告诉记者,每逢节庆、大小节日、闲时周末,在城市广场、田间地头、辽阔草原总能看见民间艺术活跃的影子。

记者了解到,在青海这样一个高山大河、草原戈壁的地理环境和多民族兴替更迭、各文化交流荟萃的人文环境中,戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等民间艺术在多民族间共荣共生,是各民族的共同语言和和睦共处的桥梁。

让民间艺术“活”起来

在果洛藏族自治州甘德县吾勤广场,一场名为《赛马称王》的格萨尔藏戏正在上演。演员们身着古代藏族武士装,举手投足间酝酿出远古时期庄严肃穆的氛围,古老的藏语唱腔在广场上空弥漫开来。

让人意想不到的是,这些演员都是甘德县德尔文村的牧民,表演者涵盖了新老"面孔",有稚嫩的小学生,也有老艺人。原来,在德尔文村,几乎人人都会说唱格萨尔,说唱艺人层出不穷,著名者甚至享誉果洛乃至整个藏区。

在时代的变迁中,青海传统民间文化艺术也经历了盛极转衰再到如今重放异彩的过程。

省文化新闻出版厅非遗处处长邓福林在接受采访时说,近年来,全省各级文化部门十分重视对民间艺术等传统文化的挖掘、保护、传承,采取了很多措施。

“对传统优秀民间艺术,我们积极申报各级非物质文化遗产名录;不断积极采取措施,对非遗项目传承人、保护单位,给予一定的扶持和培训;积极搭建平台,组织各地民间艺术进行展示,提高民间艺术水平,促进其发展、创新;搭建平台,让更多群众了解传统民间艺术,让更多人喜爱它、并享受它。”

邓福林说,从2006年以来,我省争取中央财政专项补助资金近亿元,用于支持六州国家级非遗项目的保护传承,改善国家级代表性传承人的传习条件,开展带徒传艺,给予国家级代表性传承人每年1万元的传习经费补助。2012年,我省财政设立400万元的省级非物质文化遗产保护专项资金,给予省级代表性传承人每年5000元的传习补助。

“下一步,我们将更加注重对优秀传统民间艺术的保护传承。对于传承比较困难的民间艺术,从政府角度大力扶持,给予资金、培训,给他们创造条件,提供各种各样的演出机会,让队伍在参加表演的过程中,把优秀传统文化传承下去,让民间艺术‘活’起来!”

营造全民参与保护民间艺术的氛围

为了让青海传统民间艺术在现代化进程中仍能熠熠生辉,我省全民保护和传承民间艺术的行动开始酝酿。在政府牵头组织下,全社会开始形成对传统民间艺术的抢救、保护、开发和利用的良好氛围。

据记者了解,经过全省各级文化部门的辛勤努力,我省民间艺术呈现出保护中发展、发展中传承的良好态势。

如青海特有的地方曲种“青海下弦”,随着社会文化传播方式和人们生活习性的改变,也遇到了濒临消亡的尴尬。资料缺乏,传承人少,演出市场萎缩的问题十分突出。

为使这朵濒临失传的艺术奇葩有效地保护传承下来,省文化馆把搜集、整理资料作为开展工作的突破口,采取从民间、社会流传资料中征集、整理艺人传唱时记录的方法完成了“青海下弦”资料的搜集,整理和编辑工作,还选定代表性传承人及其徒弟对所有唱段进行了全面录音,准备出版发行。此外,还建立了传承基地,多次在全省范围内举办“下弦演唱培训班”……

这是我省保护民间艺术所付出艰辛努力的一个缩影。

传统民间艺术的保护正在全面开展。我省对玉树民歌、海西蒙古族民歌、玉树卓舞等项目,实施抢救性保护,运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,进行真实、系统和全面的记录,并建立完整的档案;设立国家级热贡文化生态保护区和格萨尔文化(果洛)生态保护实验区,加强整体保护;以文化与旅游融合为载体,鼓励和引导有代表性、有特色的民间艺术非遗项目进入旅游景区展演;多次组织参加全国乃至世界的展演活动……

以代表性传承人为核心,国家级、省级项目名录为龙头、文化生态保护区建设为抓手、保护方式多元化的传统民间艺术保护机制已在全省初步建立。

经济社会健康发展,离不开文化的支撑。全省文化部门将不断推动青海民间艺术“活”起来、传下去、出精品、出品牌,让青海大地上的民间艺术瑰宝生机盎然,光彩永久。

(以上来源:青海日报 李欣 2016-08-08)

湖南第一师范学院“三下乡” 促进苗族民间艺术传承

近日,湖南第一师范学院美术与设计学院的“三下乡”文化艺术服务团的志愿者们完成了在湖南民族民间艺术传承与普及基地的艺术调研和支教活动。志愿者们的采访调研、普及教学与活动成果得到了国家美术课程标准研制组核心成员、广州美术学院美术教育研究所所长陈卫和教授的肯定。

为了做好民族艺术的普及支教活动,志愿者们从长沙给小朋友们带来免费的画材、书本和体育用品。参加学习的小朋友们都非常高兴,他们大多是父母大多外出打工,主要是和爷爷奶奶或者外公外婆一起生活。

志愿者们为了不辜负家长们的厚望,精心准备了手工、剪纸、版画、书法等课程。这些课程的内容都紧密结合山江镇苗族地区的文化地域特征:如剪纸课上的是蝴蝶妈妈;吹塑纸版画课是以苗族的花纹图案为题材;手工粘贴画则就地取材,提前布置小朋友们从家里带来花草树叶,完成了一幅幅颇有地域特色的树叶粘贴画。孩子们面对这些与自己生活环境息息相关的课堂内容,兴奋又好奇,每天都早早来到校园,认真学习。短短的九天学习,小朋友们完成了花手帕、剪纸、吹塑纸版画、撕纸粘贴画、树叶粘贴画、书法等等一大堆作品,成功举办了作品展览,受到了学校老师和家长们的高度赞赏。

志愿者们还在带队老师的指导下,针对留守儿童的心理健康问题、苗族民间艺术在小学美术教育中的渗透、山江苗族民间艺术形式及其传承进行了细致地记录和采访。在调研过程中,志愿者们有幸遇见了非物质文化遗产锻银技术传承人麻茂铁师傅,对苗族银饰的整个制作过程进行了记录;志愿者们还采访了苗绣传承人向阿婆老人,对苗族刺绣艺术的发生发展、艺术形式和表现手法有了进一步的认识。

这次志愿者主要由六年制免费师范生组成,通过上午支教、下午调研的形式,他们深入了解当地传统文化艺术,触动自身对民族美术教育、留守儿童诸多问题进行深入的思考,也为他们将来成为乡村美术教育工作者、民族民间文化传承与普及者奠定了基础。

(以上来源:红网长沙 黄辉 武湘梅 杨慧婷 2016-07-26)

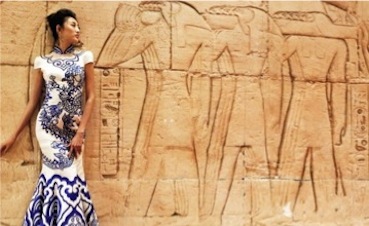

通讯:“丝路文化”万里行,中国民间艺术走进非洲

22日晚,尼罗河畔,一座象征中国丝绸之路精神和中埃友谊的中国泰山石,在中国、埃及以及其他15个非洲国家官员与艺术家的见证下,坐落在埃及首都地标性建筑开罗歌剧院的庭院内。

这座“埃及文化地标”的揭幕,拉开了“中非艺术节中国日”的序幕,为2016“中埃文化年”再添一笔浓墨重彩。

21日,由埃及旅游部主办的第一届中非艺术节在开罗开幕。作为2016“中埃文化年”系列活动之一,包括中国、埃及以及其他非洲国家在内的17个国家在为期6天的活动中,将开展音乐、舞蹈、绘画、电影等方面的文化艺术展示交流活动。22日,丝绸之路生态文化万里行组委会举办中非艺术节的“中国专场”。包括埃及文化部长赫尔米·纳木纳、中国驻埃及大使宋爱国、埃及旅游部、文化部、文物部等政府部门代表和非洲各国艺术家代表出席活动。

“中埃友谊源远流长,在古代丝绸之路兴盛的时期,两国人民就建立了深厚的感情,”埃及文化部长纳木纳在活动致辞时说。

纳木纳说:“在中埃两国关系不断升温的背景下,我们迎来了中埃文化年及其框架下的各类活动,这对于埃及来说是一件幸事。”

当晚,中国民间艺术家带来了精彩的演出。中国戏法、舞剑、古筝等一系列中国非物质文化遗产的表演,将中国民间艺术的精华带到了中非艺术节的舞台上,台下观众连连叫好。

“中埃两国都是拥有灿烂古文明的现代大国,在古代的丝绸之路,我们用马和骆驼实现了商品、人文的交流,今天,我们拥有更先进的交通工具,更发达的通讯设备,因而我们应共同努力,将文化交流做得更好,让文化更好地为各国人民服务,”中国驻埃及大使宋爱国在致辞中这样阐释他对于中埃文化交流的理解。

皓月当空,在凉爽的夏日夜晚中,中非艺术节的“中国专场”不仅为观众奉上了舞台表演,在舞台周围,还有中国与非洲各国的民间绘画、手工艺品展示,以及主题为《中国人眼中的快乐埃及》摄影展。来自中非各国的艺术家与观众们徜徉其中,流连忘返。

一位叫做萨姆森·麦瑞萨的中年艺术家在现场忙着制作非洲特色绘画。他来自埃塞俄比亚,是画家和电影制作人,此次作为埃塞俄比亚的艺术家代表前来埃及参加艺术节。“中非艺术节将来自非洲和中国的艺术家汇聚在一起进行交流,增进了解,这个机会非常宝贵,为我提供了许多艺术创作灵感,”他说。

今年47岁的埃及民间艺术学者穆罕默德·纳吉姆对新华社记者说:“中埃文化年带来了许多交流机会,其中关注中国民间艺术、中国非物质文化遗产的文化交流活动我还是第一次参加,让我受益匪浅。”

说起民间艺术,“中非艺术节中国日”主办方丝绸之路生态文化万里行组委会秘书长张明说,民间艺术汲取了人民在生活和劳动中的智慧,是一个国家文化的深层积淀。“古代丝绸之路建立起了中国联通世界的网络。在中国与世界联系日益紧密的今天,在我国‘一带一路’倡议的引导下,希望中国的‘丝路精神’发扬光大,希望中国的民间艺术真正走向世界。”

(以上来源:新华社 王雪 2016-07-22)

【数据分析】

青海综合利用多种资源、全方位保护传承地方民间艺术;湖南第一师范学院通过“三下乡”活动,促进苗族民间艺术传承,推动了我国民间艺术“活”了起来;今年于非洲举办的“中埃文化年”之“中非艺术节中国日”则为我国民间艺术走向世界提供了一个展示的舞台。应当激励全民共同参与,将保护和传承民间艺术融入到市民生活的点点滴滴。

保护与传承民间艺术应当激励全民共同参与

青海,地处青藏高原东北部,是三江之源的神奇之地,灿烂丰富、多元多彩的民间文化艺术,使青海成为一座名副其实的“华夏文化的宝库”。无处不在的民间文化艺术使得仅靠政府保护是不够的,而青海在传承民间艺术文化方面,调动市民积极性,取得了良好的效果,值得借鉴。通过让德尔文村里的小学生、老艺人们参演格萨尔藏戏《赛马称王》,不仅使演员们展示了他们的才艺,也使演员们在身着古代藏族武士装,酝酿远古时期庄严肃穆的氛围的感受中传承着古老民间艺术。青海还通过从民间、社会流传资料中征集、整理,艺人传唱时记录的方式完成对“青海下弦”这一地方曲种的保护和传承。全民参与配合有助于民间艺术的保护与传承更好更快的进行。

推动民间艺术走出国门也是一种传承方式

中埃友谊源远流长,在古代丝绸之路兴盛的时期,两国人民就建立了深厚的感情。中埃文化年的开展有助于两国在音乐、舞蹈、绘画、电影等方面展开文化艺术展示交流活动。其中,中非艺术节的“中国专场”,埃及文化部长赫尔米·纳木纳、中国驻埃及大使宋爱国、埃及旅游部、文化部、文物部等政府部门代表和非洲各国艺术家代表的参与带来了许多交流机会,为中国民间艺术、中国非物质文化遗产的展示提供了一个国际平台。古代的丝绸之路建立起了中国联通世界的网络,在中国与世界联系日益紧密的今天,通过举办文化年、艺术节的方式,有助于进一步弘扬“丝路精神”,促进中国民间艺术走向世界。

来源:文化大数据