【热点回顾】

“数字敦煌”资源库:足不出户畅游千年石窟

无孔不入的互联网科技会让一千多年的敦煌石窟发生什么?

足不出户720度全景漫游跨越了北魏、西魏、北周、隋、唐等10个朝代的30个经典石窟……2016年5月1日数字敦煌资源库的正式上线(网址:www.e-dunhuang.com),实现了敦煌石窟艺术与世界的瞬间相通。

科技带来的惊喜不止于此。在利用现代数字技术拍摄、扫描、获取、存储敦煌石窟文物信息的背后,是敦煌石窟艺术资源的永久保存和破解“寻找敦煌石窟艺术保护与利用最佳平衡点”的问题。

上线:具有里程碑意义

点击进入“数字敦煌”资源库平台,这里的图像精度达到了300dpi,这是一个什么概念?

专业人士的解释是:平台里的洞窟图像(壁画)比洞窟实际壁画还要大一倍。

敦煌莫高窟每天最多接待游客6000人次,不论是团队还是散客都必须进行预约参观。同时因为保护的需要,游客在窟内参观不能使用楼梯和照明等辅助性工具,因而往往看不清楚、看不痛快。

如果在“数字敦煌”资源库平台里观看,不仅可以对第61窟壁画五台山全图一览无余,更震撼的是高清晰度还使得壁画图像中的各个细枝末节也“无处藏身”。

于2016年5月1日正式上线的“数字敦煌”资源库(以下简称“数字敦煌”)眼下正在敦煌研究院兰州院部进行展览。当日,敦煌研究院首次向全球正式发布敦煌石窟30个经典洞窟的高清数字化内容及全景漫游。

“‘数字敦煌’是利用现代数字技术拍摄、扫描、获取、存储敦煌石窟文物信息,并通过建立多元化、集成化的数字敦煌数据库、数字资产管理系统、数字资源永久保存系统,在实现永久保存敦煌文化艺术资源的同时,为学术研究和多元利用提供无限可能。”敦煌研究院院长王旭东在首发当日直言上线具有里程碑意义。目前敦煌研究院已经完成了敦煌石窟(莫高窟、榆林窟、西千佛洞)120个洞窟的摄影采集、40个洞窟的图像处理,以及120个洞窟的全景漫游和20尊彩塑的三维重建。

“数字敦煌”首批30个经典石窟跨越了北魏、西魏、北周、隋、唐等10个朝代,其中绝大多数洞窟是未对游客开放的。网友可通过登录“数字敦煌”资源库平台,高速浏览超大分辨率图像,进行图像、视频、音频、三维数据和文献数据的智能关联、基于敦煌学词汇的高效检索,实现大数据分析与数据价值挖掘,也可在电脑上对30个洞窟进行720度全景漫游。

就像王旭东所言,“透过数字影像,全球观众可以看到莫高窟在不同历史时期‘连成一条线’的壁画特点,包括从它的创建、鼎盛,然后到最后的收尾等,是一个什么样的历程。”

构想:始于上世纪80年代

敦煌研究院自上世纪80年代开始提出“数字敦煌”的构想,期望利用计算机技术和数字图像技术,实现敦煌石窟文物的永久的高保真的保存,为敦煌学研究提供准确详细的信息资料,同时打破时间、空间限制,满足人们游览、欣赏等需求。

在敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健的记忆中,“数字敦煌”的概念是樊锦诗先生提出来的。

“莫高窟经历了千余年的历史,文物病害及壁画色彩蜕变日趋严重,在做好文物本体保护的同时,怎样使敦煌文物现状得以永久保存?上世纪80年代末,时任敦煌研究院副院长的樊锦诗先生提出‘数字敦煌’的概念,试图利用摄影采集与计算机存储的方法,来实现敦煌石窟文物信息的永久保存。”

从2006年,敦煌研究院在摄影录像部的基础上整合保护研究所图像室,成立了数字中心,到2015年更名为文物数字化研究所,整整十年,吴健率领的这个团队也由10余人发展到如今的80余人。

“数字敦煌”项目包括“数字敦煌”资源库、“数字敦煌”资产管理系统和数据永久保障体系三部分。正式上线的“数字敦煌”资源库平台可以说是第一期,也可以说是第一步,但它已经基本满足了大众的各种需求。值得一提的是,“数字敦煌”资源库平台第一期仅用8个月的时间就完成了。

接下来吴健他们还有很多工作要去做,像平台的维护、升级、深度拓展应用、商务运营等,也包括将流散海外的敦煌文物通过数字化的方式“回归”。

20世纪初,敦煌石窟宝藏为世人所知晓,在敦煌声名大振的同时,宝藏随之流散于世界各地。目前,敦煌研究院正在分别与英国国家图书馆、法国国家图书馆进行“数字敦煌”的国际合作项目,流散海外的敦煌文物将会通过数字化的方式陆续“回归”。一些流散的敦煌藏经洞文物也在酝酿通过数字化方式实现“共享”。

“‘数字敦煌’国际合作正在有序进行,引来海内外广泛的关注,我们真诚地希望流散到海外的文物通过数字化的手段与敦煌石窟的资源有机地结合起来,实现全球共享,我们也在努力和期待。”吴健说。

付出:一代接一代

80后的丁晓宏从2005年进入敦煌研究院之后就参与到“数字敦煌”项目中。

“特殊空间的摄影采集,超大图像的拼接等,这些都是特别大的难题。”尽管经过反复的实验测试、设备改进和方案的调整,这些大难题统统都解决了,但是丁晓宏说起“数字敦煌”项目,第一时间想到的却是这些“大难题”,可以想见,八个月完成的“数字敦煌”资源库平台第一期的工期里,这些问题的现实难度之大。

丁晓宏做过的工作很杂,有参与项目的总体方案制定、色彩管理系统应用、摄影采集工作、图像拼接验收等,也有焦点堆栈的摄影采集实验、数字敦煌资源库UI设计等等。洞窟数字化工作是他一开始就做的工作,他参与了对莫高窟61窟数字化作业。

第61窟又名文殊堂,覆斗形顶下方四角龛内,画四大天王,为五代洞窟特征。“对于这样一个洞窟进行数字化,第一步是对洞窟内容资料整理,之后做洞窟数据测量、窟型照片拍摄。在此基础上制定数字化方案。接下来的工作是依据数字化方案进行摄影采集,配合现场图像检查人员,对于不合格的图像要重新拍摄。”丁晓宏说在对摄影采集合格的图像进行存储备份之后,意味着洞窟数字化摄影采集工作的完成,接下来进行的将是图像拼接处理。

丁晓宏说,该洞窟西壁前面有背屏,西壁与背屏之间的距离96厘米,而西壁高将近6米,摄影架一旦超过3米就开始不稳定容易晃动,这就造成照片对焦不实,“还有,因为拍摄距离太小,闪光灯光线散不开,很难达到光线均匀。”为了解决这些问题,丁晓宏他们对摄影架进行了改造,尽可能增加摄影距离,对灯光也进行设计,避免了光线不均匀。

“整个61窟又是个大型洞窟,采集数据量达到了上百个G,拼接时对电脑的硬件要求很高,对拼接方技术也是很大的考验。最终在大家齐心协力的努力下完成了61窟的摄影采集和图像拼接,并且在很多展览中以100%大小展出了西壁巨幅实景地图画《五台山全图》,让很难在洞窟中看到的壁画一览无余地呈现在观众面前。”丁晓宏说。

在敦煌研究院呆了十来年,丁晓宏似乎早已习惯身边的这些默默付出了。在他的印象中,“数字敦煌项目”工作难度大,时间紧,需要很多人同时协作完成。在项目完成总体方案的时候,因为时间太紧,白天忙不完,下班吃完晚饭,大家又聚到一起,打开投影仪,讨论修改方案,有的同事家里有小孩和老人也顾不上照顾,加班经常到凌晨两三点,是那一段时间的常态。

“如果要我说难以忘怀的是什么,那就是大家在一起为了一件事,不计较任何得失地真心付出。”丁晓宏说。

(以上来源:每日甘肃网-兰州晨报 雷媛 2016-05-12)

“数字敦煌”酷炫上线 点点鼠标,可以720°无死角感受莫高窟

敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健,“数字敦煌”项目技术研发与商务运营负责人。最近在浙江大学做交流访问的他,每天早上起来第一件事就是去网上看看“数字敦煌”的点击率以及大家的评价。

这个月初,“数字敦煌”(www.e-dunhuang.com)正式上线了。这意味着,全球网友只需要在家点击鼠标,就可以免费浏览资源库平台发布的30个莫高窟经典洞窟(实现水平360°,上下360°全景观看),内容包括高清数字化图文以及全景漫游。

一场数字化文物盛宴的背后,是文物消失与挽救的时间赛跑。

已有120个A级洞窟的数据被采集 每年新增20个洞窟的影像资料

即便天气晴好,敦煌莫高窟492个洞窟中,绝大多数也都是大门紧锁,只有少数三四十个洞窟之中的8-10个洞窟轮番对游人开放。就算这样,很多人还是担忧,这座传承千年的文化瑰宝,还能存在多久?

敦煌莫高窟毗邻库姆塔格沙漠和祁连山脉,常年饱受风沙侵蚀。旅游旺季时,还有日均6000多人次客流的压力。存世千年的壁画和雕塑,已经难以招架哪怕是飞沙和粉尘的危害。

吴健坦言,“莫高窟作为不可移动文物,它的保护受环境限制,难度大,因此我们就想到影像的方式,先将洞窟复制保存下来,一旦莫高窟消失了,至少还有影像资料留存。”

投入大量资金的“数字敦煌”项目,最早开始酝酿是在上世纪80年代末,目前已经将30个洞窟上线,根据不同时代、洞窟建筑形制和艺术内容风格来综合考量,尽量做到不重复。而在后台,莫高窟已有120个A级洞窟完成高分辨率数字采集与存储,其中的40个洞窟已完成整个洞窟的图像拼接。明年开始,敦煌研究院将陆续更新洞窟内容,并增加语音导览以及商务拓展合作等。自数字中心成立后,每年都完成20个以上的洞窟数字化采集工作,一年差不多要拼10万张数码图像。

数码拍摄对壁画没影响吗

1平方米壁画对应六七十张照片

“数字敦煌”项目的开展,可以追溯到上世纪80年代末。当时,数码相机还没有面世,敦煌研究院与美国西北大学、梅陇基金会合作,用胶片拍摄,扫描后拼接。

后来,数码相机出现,更加方便,75dpi的分辨率能满足网络展示的需要,但对资料存储来说就有不足。例如,普通数码相机对于佛龛、塑像的拍摄效果不能让人满意,“拍摄的图片不能达到原大,存储的资料文件品质较低,如此方式保存下来的数字文件,将来应用的途径也不会太广泛。”吴健说。

直到2006年4月,敦煌研究院数字中心成立,中心主任吴健决定将拍摄精度提高到300dpi,经专家论证,作为壁画数字化的采集指标与规范。从75dpi提升到300dpi是什么概念?“以1平方米壁画为例,用75dpi分辨率拍摄只要两张,用300dpi拍摄的话要60-70张,拍摄和后期图像拼接的工作量大幅度增加。”吴健说,数字中心成立之初只有不到20个工作人员,影像品质要求提高后,大家都是忙得不可开交。

数码拍摄对壁画会不会有损坏?吴健说,我们是以文物保护为前提,拍摄都有一套完整的《壁画数字化技术规范》,每进入一个洞窟前都会有详细的方案,用几盏灯,避免直射和热量。整个拍摄过程必须小心翼翼,遵照工作中与文物非接触的原则,防止磕碰破坏到壁画。现场拍摄还要进行实时检测,达到标准后进行图像存储,再开始下一个点的拍摄。

数字敦煌的拍摄方式,跟一般摄影取景不同,它是多点、分层拍摄,最后通过计算机来合成。比如一个飞天图案,先要化整为零,分成一个个局部小块分别拍摄,等拍摄完,再处理拼接完整。通常情况下,花1个月时间采集到的数据,需要3个月左右来后期处理。

忍受毒蚊子对抗关节炎

在敦煌工作这是常事

整天对着精美绝伦的壁画拍拍拍,累点也快乐吧?其实这件事比想象中艰苦很多。

由于洞窟内外较大的温差,夏天外面地表温度超过40℃,洞窟里却很阴冷,最低气温可能只有5-6℃,感冒还是小事,很多长期在洞窟内作业的摄影师都落下了关节炎、肩周炎等职业病。再一个是窟内外的光线反差,在洞窟里黑暗的环境下工作时间长了,一走出来眼睛都会疼得不得了。夏天洞窟里还有毒蚊子,叮一口,钻心痒,涂再多防蚊水也没用。敦煌工作都面临类似的问题。

拍摄还得看天吃饭。一旦遭遇狂风四起,沙尘漫卷的恶劣天气,莫高窟就要临时关闭,拍摄计划就要取消。一年下来满打满算,能拍摄的时间不过四五个月。所以每年的9月-11月,工作人员都很抓紧这段天气晴朗很少风沙的黄金拍摄时间。

文物数字化研究所摄影师乔兆福,已经跟了这个项目10年,和团队至今共拍摄了数十万张洞窟照片。他和同事们每天要在山上的洞窟里待七八个小时,拍摄并校验150张照片,结束一天工作后,再统一乘坐研究院的班车,回到30公里外敦煌市区的家中。

洞窟里的拍摄漫长而枯燥,其中拍摄耗时最长的一个洞窟是61号窟,这个洞窟高9.8米,壁画面积为756平方米,因为体量很大,项目组4个摄影小组20多名工作人员一起工作两个半月,累计拍摄47000多张照片,才完成整个洞窟的数据采集。

吴健说,大型洞窟的藻井(建筑中的一种装饰性木结构顶棚)很高,要拍摄顶部的壁画,要架设7米多高的脚手架,站在狭窄的高台上,根本不敢往下看。还有一些是面积在25平方米以内的小型洞窟,窟内空间逼仄,别说架设器材,就是人都很难进入,只能把相机固定在直杆上伸进去遥控。

他们每天在洞窟里和壁画、彩塑打交道,甚至对壁画中某个人物的眉目、眼神和身姿都十分清楚。团队里大部分都是80、90后,拿着平均每个月3000元左右的工资,却很少有想要退出的。

“数字敦煌”看点

在“数字敦煌”(www.e-dunhuang.com)的网站上,目前可以享受到30个莫高窟经典洞窟的高清图文和全景漫游。它们来自10个时期,十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元,共计壁画面积4430平方米。

西魏【249窟】

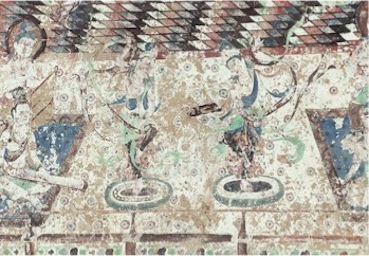

在莫高窟的众多洞窟里,这个窟的顶部壁画保存完好,北披为东王公,南披为西王母,东为捧摩尼宝珠的夜叉,西为风伯雷公守护的阿修罗。东王公、西王母、风伯雷公都是道教里的本土神仙,一来可以看出佛教传播中国化的萌芽,二来也是画工尽情画出符合自己审美图案的痕迹,有种在体制内努力博取一点理想主义空间的感觉。

初唐【220窟】

与其他洞窟不同,220窟中的壁画颜色艳丽如初。220窟表层原本绘有宋代千佛图,但是由于年代久远,壁画已经斑驳脱落,看不出模样。壁画后面竟然还隐藏着另一幅历史和艺术价值都更高的唐代壁画。

盛唐【17窟】

光绪二十六年(1900年)农历五月二十六,当时的莫高窟看护人王圆箓道士发现了这个窟。他在清理第16窟时,无意间发现墙壁后有一个密室,从洞内清理出公元4世纪到公元14世纪的各种历史文本、绢画、刺绣等文物5万多件。如今它是莫高窟不得不看的藏经洞。

元代【3窟】

这是敦煌现存唯一以观音为主题的洞窟,洞窟很小,左右两壁绘有千手千眼观音像。千手在佛像四周错落有致地散开,手部造型优美,勾勒得极为细腻。实景一般不对游人开放。

敦煌与杭州

2014年,敦煌艺术展在杭州浙江美术馆展览70天,超过35万人次参观了敦煌艺术展,破了浙江美术馆的观展纪录。

两座城市有缘,敦煌学中有很多“杭州基因”。敦煌研究院名誉院长樊锦诗,祖籍杭州。北大毕业后便扎根大漠,一去50年,被称为“敦煌女儿”;杭州人常书鸿,敦煌研究院首任院长,被誉为“敦煌守护神”。

关于“数字敦煌”项目,敦煌研究院近几年相继与中国科学院计算机技术研究所、浙江大学、武汉大学、清华大学、微软亚洲研究院、哈佛大学等国内外高校及科研单位合作,在“数字敦煌”关键技术领域展开深入的探索和研究。

(以上来源:杭州日报 余夕雯 2016-05-15)

“数字敦煌”资源库平台全球发布

今天,敦煌研究院宣布,“数字敦煌”(www.e-dunhuang.com)将正式上线。

自5月1日起,全球网友只要点击鼠标,便能免费观览“数字敦煌”资源库平台第一期的内容,包括莫高窟30个经典洞窟的高清数字化内容及全景漫游。第二期预计于2017年年底上线,将涵盖更多的内容分类与互动体验。

这个信息资源库平台,是敦煌研究院集文物数字化研究所(主要负责数据采集、加工和存储)、敦煌学信息中心(负责元数据信息编目)、科研处(负责数字资产产权管理和维护)、网络中心(负责网络信息安全)等部门之力,向全世界敦煌爱好者奉上的一席盛宴。

敦煌研究院现任院长王旭东告诉记者,这个信息资源库的正式启动,是在2015年的8月;经相关团队历时8个月的艰苦努力,于日前构建完成平台的第一期内容。然而,它所反映的成果,却凝聚了敦煌研究院过去二十多年来的心血。

经历了1944-1949年的“看守式保护”及此后三十年的“抢救性保护”,敦煌研究院于上世纪80年代进入对于莫高窟的“科学性保护”时期,并早在1993年就开始了 “数字化保护”方面的探索。尤其在该院于2006年成立“数字中心”(“文物数字化研究所”的前身)之后,他们对于数字化技术的研究取得了一连串的突破与成果。

事实上,从敦煌研究院历任四位院长专业的变化——常书鸿和段文杰(艺术家)、樊锦诗(考古学者)、王旭东(地质工程学者),人们就能窥斑见豹于敦煌保护方式上、由“人文”趋于“科技”的范式转移。

现如今,敦煌研究院已建立起全面综合的数字化工作体系,相关工作团队掌握了一整套的数字化核心技术。针对敦煌石窟壁画的特点,他们在2006-2009年间将摄影采集精度从75dpi提升至300dpi,并以此为标准,从2010年开始,在莫高窟完成了120个洞窟的摄影采集、40个洞窟的图像处理,120个洞窟的全景漫游和20身彩塑的三维重建(截至目前)。

根据敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健的介绍,敦煌石窟数字化包括摄影采集、图像处理、数据存储等环节。其中,“摄影采集”需要建立一整套的色彩管理系统,获取到以数字形式为表现的原始数据,更重要的是将那些原始数据转化为物质的二维和三维数据资源成果。这些抽象的描述后,是5个小组,每组4-5人,终年忙碌于大小、结构、建筑死角各不相同的洞窟之内;一个月,甚至好几个月,才能采集到一个洞窟的完整数据资料。

而在“图像处理”这一环节,科研人员要对原始图像进行预处理、图像配准、建立变换模型、统一坐标变换、图像融合等操作,以求达到色彩均匀、亮度一致、无拼接痕迹的效果。通常情况下,花一个月时间采集到的数据,需要花三个月的时间才能完成后期处理。 由此而最终产生的海量数据,目前已超过70TB,且数据容量每年都在大幅度增加;可以想见,如何永久性地保存这些数据,对敦煌研究院而言也是个不小的挑战。

探索很艰苦,然而回报也是丰盛的。攻克了“数字化保护”技术难关的敦煌研究院,欣慰于中国人终于可以通过某种手段,对敦煌石窟资源实现 “永久保存、永续利用”;他们还不无惊喜地发现,一旦拥有了永久性的数据资源,他们便可以通过多种输出方式,向世界展示独一无二、举世无双的莫高窟——

比如,他们可以基于洞窟建筑形制特征搭建覆斗型窟顶模型,利用计算机控制技术、背投影形式、动静结合的艺术手段,将莫高窟不同时代的精美窟顶与藻井有机编程、分时呈现;

比如,他们可以将观众耳熟能详的壁画题材及内容通过数据加工、描绘、编辑,制作成综合的视频、动漫等多媒体节目;

再比如,他们可以借助3D打印、虚拟漫游、VR、AR等最新科技,实现莫高洞窟的逼真“复制”……

而最新上线的“数字敦煌”信息资源库显然也是其中的一例。王旭东院长表示,这个网站在向世人展示敦煌数字化保护成果的同时,也摆出了一种姿态,即“敦煌是世界的”。他个人希望,某些藏有敦煌文物的外国收藏机构,能被他们这种姿态打动,加入到“让全世界分享敦煌”的行列中来。

(以上来源:网易艺术 责任编辑 2016-04-29)

【数据分析】

历经20多年的“数字敦煌”项目终于走向民众、走向世界,向公众展示了莫高窟在不同历史时期“连成一条线”的壁画特点,包括它的创建、鼎盛到最后收尾的历程。“数字敦煌”资源库平台为文化遗产提供了新的科技化的保护模式,敦煌研究院工作者精益求精的工匠精神确保“数字敦煌”项目的成功完成。

科技化的保护方式。敦煌莫高窟实现从“人文”到“科技”的保护方式的转变值得借鉴。早在1944-1949年间,对敦煌莫高窟的保护还是“看守式保护”,此后三十年则一直采取“抢救性保护”的方式,到上世纪80年代进入对于莫高窟的“科学性保护”时期,并在1993年开始“数字化保护”方面的探索,2006年敦煌研究院成立“数字中心”并对数字化技术的研究取得了一连串的突破与成果。由于物质文化遗产本身年代久远,随着岁月的流逝以及每年庞大的游客参观带来的损坏,使得传统的看守式保护、抢救式保护已经过时,而通过数字化手段,不仅可以永久性的保存和传承文化遗产,还能通过资源共享让更多的人观赏到实地都难以观测到的景观,同时加速优秀中华文化“走出去”的步伐,吸引更多的外来优秀文化和先进技术。

精益求精的工匠精神。数字敦煌项目的完成离不开背后辛勤劳动的工作者。敦煌研究院每年都要完成20个以上的洞窟数字化采集工作,一年差不多要拼10万张数码图像。夏季是最佳的潜入洞窟拍摄壁画的季节,这意味着工作者要忍受着洞窟内外较大的气温差、光线差,以及洞窟内蚊虫的叮咬。不仅拍摄的过程十分艰难,多点、分层拍摄使得拍摄完,还需要对照片进行处理并拼接完整,后期处理往往也要花费大量的时间。数字敦煌项目花费二十年时间才得以完成第一期,其中工作者的坚持精神必不可少,而项目团队里大部分都是80、90后,拿的工资不高,却很少有想要退出的,这让我们看到文化遗产传承与保护的工作在年轻一代人的身上传承下去。因此,耐心、专注、坚持的工匠精神是当下文化遗产保护与传承工作中更需要弘扬和学习的。

来源:文化大数据