【热点回顾】

跨越体制,民营机构参与古籍修复

3月30日,国家级古籍修复技艺传习中心四川西部文献修复中心传习所在成都揭牌,这也是经国家古籍保护中心考核批准设立的国内第一家民营修复机构传习所。 在日前公布的提交全国人大审查的纲要草案中,“实施中华古籍保护计划”是未来五年中国计划实施的100个重大工程之一,这预示着古籍修复事业赶上了一个好的时代。将传习所设在一家民营修复机构有何示范意义?社会力量参与古籍修复事业有何困难?带着疑问,记者进行了相关采访。

跨越体制关系,带动社会人才传承古籍修复技艺

据统计,目前全国各公藏单位拥有古籍总量超过5000万册,需要修复的古籍约1500万册。中华古籍保护计划2007年开始实施时,国内古籍修复师不足100人。以四川省图书馆为例,该馆现存古籍近75万册,而古籍修复师只有4位,远远满足不了需求。在国有机构编制不足的前提下,近年来,不少民营修复机构逐渐填补了行业空白。

8年时间里,从当初的几个人的小队伍成长为30多人的专业修复队;在广汉和成都建立了两个总占地面积近500平方米的修复基地;10多家公共图书馆、博物馆、大专院校等成为中心的合作单位;修复古籍8000多册……即便是民营修复机构的佼佼者,四川西部文献修复中心走过的8年历程也无比艰难。在揭牌仪式上,四川西部文献修复中心主任彭德泉几度落泪,“看到堆在角落的古籍我痛心啊!修复它们迫在眉睫。”

面对一边是数量巨大的省市图书馆、博物馆大量亟待修复的文物,一边是行业人才难以为继的难题,国家古籍保护中心副主任、国家图书馆副馆长张志清在揭牌仪式上表示,国家古籍保护中心在全国条件成熟的地方附设传习所的用意正在于此,通过以师带徒的传统方式,传习所可以跨越体制关系,带动社会人才传承古籍修复技艺。

著名古籍修复大师、非遗代表性传承人杜伟生当天被聘为四川西部文献修复中心传习所导师。“有别于常规的培训班式教育,传习所采用以师带徒的方式,徒弟不仅要学习古籍修复技术,更要学习师傅的工作习惯,从而能够完整地传承古籍修复技艺。”杜伟生透露,自己目前已有30余名徒弟,虽然肩上任务很重,但一定全力将技艺传承给后代。

国有机构牵手民企,合作价值日益突显

在过去的8年里,四川西部文献修复中心得益于成都博物院为其提供的免费场地,以及相应的办公用品、修复设备等资源,让这个曾偏居广汉一隅的四川西部文献修复中心有机会来到成都,有了发展的空间和机遇。双方在纸质文物修复方面建立起了合作共赢的局面,也开启了古籍修复民营机构牵手国有单位的新做法。

成都博物院院长、成都文物考古研究所所长王毅回顾8年前的合作感慨万千,他反复提到“对祖先和民族的态度”“家园精神”等话题,用以表达对古籍修复事业的敬意和焦灼。10多年前在法国看到的文物修复现场至今仍历历在目,对比国内省级以下的图书馆、博物馆在纸质文物保护方面的不足,面对那些糟朽不堪的纸本,王毅忧心如焚。在偶然得知一群有志于投身古籍修复的图书馆人士创立了一支民间队伍的时候,王毅毅然加入其中,为他们提供发展壮大所需的各种支持,与此同时,成都博物院的纸质文物修复也得到了相应的人力和技术支撑。

示范效应使得越来越多的国有单位开始尝试这种与民企联手的合作机制。四川博物院、自贡市图书馆、西华大学等文化系统和高校陆续与四川西部文献修复中心达成了项目合作,包括绵阳、都江堰等在内的多个地区抛出橄榄枝,希望四川西部文献修复中心能在当地建立分中心。在专家看来,国有与民企真正意义上的联手还在于合作双方的深度融合,如在科学研究领域的合作开发等。

整合资源,扩充力量

记者了解到,国家古籍保护中心在全国建立16所传习所里,四川西部文献修复中心传习所是唯一一个民营单位。 “此次将传习所设在一家民营修复机构,是我国古籍修复进程中的重要一步,意味着将有更多社会力量参与到古籍修复事业之中。”据张志清介绍,为了整合民间资源,早在去年1月,中国古籍保护协会就在北京宣布成立。协会由全国古籍收藏、保护修复、整理出版研究等有关企事业单位、社会团体和相关机构以及个人自愿组成,目前已有会员124人。一年来,协会不断向文化行政部门反映古籍保护行业发展的现状、问题和利益诉求并充分调动社会力量,积极引入民间资本,自下而上参与古籍保护工作。

此外,据四川省文化厅副厅长向华全介绍,近年来,四川也通过多种形式推动古籍保护事业发展,全省有236种古籍入选国家珍贵古籍名录,7个古籍收藏单位成为国家级古籍重点保护单位。未来四川还将采取政府购买的形式,丰富对古籍保护的方式,加大对古籍保护的投入力度。

另外,彭德泉认为,国家在古籍修复方面的相关立法和管理制度还不够完备,行业主管部门对民间古籍修复机构的管理也不尽完善,希望在古籍修复方面有更多社会机构参与。

(以上来源:中国文化报 王雪娟 付远书 2016-04-06)

如何破解古籍之殇 让写在古籍里的文字“活”起来

古籍不同于一般的图书,它承载着中华民族历史的血脉,凝结着数千年来中国文化的结晶,但时间的流逝却让大量古籍遭受不同程度的损毁,如破旧、泛黄、霉变、虫蛀……如何破解古籍之殇,让藏之深山、束之高阁的古籍“活”起来,延续文化命脉?

中华古籍卷帙浩繁 价值难以估量

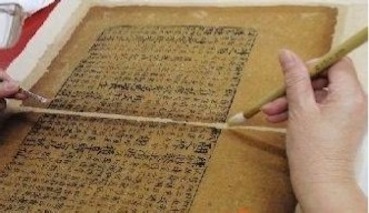

近日,在位于辽宁省图书馆内的辽宁省古籍保护中心,记者看到三四名修复技师正对一页页残破不全的古籍进行精心修复,经他们手的每一页纸张都至少有百年以上的历史,这让他们不敢有丝毫的马虎。修复师们细致地完成每一道修复程序,用双手小心翼翼地复原出残卷中的文明记忆。

辽宁省图书馆特藏部主任刘冰说,中国历史文化历经几千年,能够流传至今,一是通过人的传承,二是通过文字。无论是写在甲骨上、简帛上,还是写在纸张上,都构成了中国历史文化的载体。

古籍是延续文明根脉的重要载体,更是不可再生的文化资源。据有关部门统计,目前全国各公藏单位拥有古籍总量超过5000万册,用“价值连城”四个字根本不足以度量我国古籍的珍贵价值。

许多古籍经过长期的流传,有些是人为的破坏,有些是虫蛀鼠咬,有些是由自然纸张的变化,出现脆化、霉变等“病态”现象特别严重。古籍修复师的工作就是让这些“生病”的古籍“康复”。

刘冰告诉记者,古籍藏书是辽宁省图书馆馆藏的一大特色,该图书馆藏有很多宋元版古籍精品,且大多是海内孤本。如宋绍兴二十二年临安荣六郎刻本《抱朴子内篇》是现存《抱朴子内篇》的唯一宋刻本;宋刻本《续资治通鉴长编》《扬子法言》《记纂渊海》、元刻本《宋季三朝政要》《春秋诸国统记》等,在古籍版本上均享有盛誉。

古籍保存现状堪忧 完成全部修复或需数百年

近年来,尽管我国采取多种措施加大古籍保护力度,但古籍保护与修复现状仍然堪忧:很多珍贵古籍因为没有足够的资金和技术保障,保存环境堪忧;古籍修复和保护的专业人才因为工作枯燥、收入低、培养经费不足等而流失。

目前,我国有1000多万册古籍亟待抢救性保护,但从事古籍修复的人员不足200人,面对大堆满目疮痍的珍贵古籍就如同“蚂蚁搬山”。

辽宁省图书馆馆长王筱雯说,一个较为熟练的专业古籍修复师最多一年可以修100册,远远满足不了需求。由此可以计算,要完成全部修复工作需数百年,且前提是古籍不再继续遭到破坏。

“古籍修复师是件苦活、细活、安静的活,它和传统手工艺一样,有着失传的隐忧。”王筱雯说,相比过去,眼下古籍的修复无论技术、人才等方面都有了飞跃的进步,但时间的流逝却让大量古籍“病”得更厉害。

“数字化”或为古籍保护趋势

完整的保护“昨天的文明”是现代文明高度发达的标志,由于古籍具有文物属性,既要保护好古籍本身,又要兼顾到社会的利用。如何“让古籍中的文字活起来”,就成了古籍界长久以来的课题。

辽宁省文化厅副厅长杨世涛说,大多数古籍收藏单位都通过多种途径展示馆藏古籍,在古籍保护的基础上提高社会对古籍的关注度。如通过网络向社会发布数字化古籍,影印出版古籍,这些再生性保护工作都很好地解决了保护与利用的矛盾。

近年来,辽宁省古籍保护中心逐步将辽宁省入选国家珍贵古籍名录、省珍贵古籍名录的古籍放到辽宁省图书馆的网站上,方便市民检索浏览。同时,将这些入选的《国家珍贵古籍名录图录》整理出版。目前辽宁省图书馆已完成了近400部孤本、稀见古籍的数字化,同时编制古籍目录揭示馆藏,建立古籍数据库。

王筱雯说,要改善古籍保护这种令人担忧的现状,政府有关部门应给予大力支持,从经费上给予保障,用于改善古籍存放场地、更新古籍修复设备。已经成立的古籍保护中心要加大古籍保护力度,加紧古籍修缮,加快古籍修复人才的培养和交流。

(以上来源:新华社 赵洪南 2016-04-10)

【数据分析】

古籍修复工作迫在眉睫。首先,我国的古籍保护计划2007年才开始,相较于西方国家来说开始的时间是比较晚的。其次,我国专业古籍修复人才不足,国内古籍修复师总共还不到100人。古籍数量之大,相关人才之少,使得古籍修复工作亟待解决。而四川西部文献修复中心传习所的成立,一方面表示国家对古籍修复工作开始重视起来,另一方面有助于引起全社会的关注。作为全国16所传习所里唯一一家民营机构,四川西部文献修复中心传习所的成立,既是一次大胆的尝试,也有助于吸收社会力量参与修复工作中来。除此之外,政府应当在古籍修复的场地、设备、资金、人才培养等方面提供支持和保障。

数字化是古籍保护重要新途径。在创新保护手段方面,辽宁省的做法值得借鉴。辽宁省古籍保护中心将辽宁省入选国家珍贵古籍名录、省珍贵古籍名录的古籍放到辽宁省图书馆的网站上的做法,以及辽宁省图书馆将孤本、稀见古籍的数字化,建立古籍数据库的做法,一方面,方便了市民浏览查阅古籍;另一方面,通过在网上发布数字化古籍,不仅有助于提高全社会对古籍的关注度,而且很好地解决了保护与利用的矛盾。因此,“数字化”这一古籍保护新技术值得推广到其他省份。

来源:文化大数据