【热点回放】

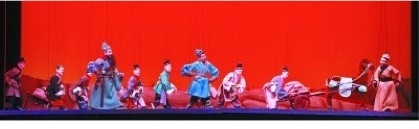

泉州提线木偶戏的传统与新姿

关于福建木偶戏最早的文字记载,是唐代闽人进士林滋的《木人赋》。可手舞足蹈、可设置机关的“木人”与今天的木偶并无二致,只是历经上千年的发展,成为一种更为丰富的艺术形式。泉州提线木偶戏包括木偶表演、偶头制作、结构制作和传统音乐“傀儡调”,都是我们所独有的,既是表演艺术,又是造型艺术、音乐艺术、语言艺术,每个部分都需要传承,缺一不可。

木偶戏的另一个旧称是傀儡戏。所有被人操纵的东西都叫傀儡,木偶就是傀儡。提线木偶即“悬丝傀儡”。与如今很多木偶剧团表演的人偶同台的剧目不同,传统的木偶戏中,木偶是真正的核心。木偶并不像它的名字一样,全身木质。传统木偶仅有头、手、脚三部分由樟木雕刻而成,四肢躯干则由麻绳编织。如今的改良木偶,为了减轻木偶的重量,同时使木偶更灵活,便于表演,常常仅有头是木质的,手脚和躯干都以塑料泡沫为主体,配合铁丝塑形、搭建骨架。木偶角色的刻画最重要的就是木偶头,观众观察一个人物、了解他的个性,一定不会先看他的躯干、服饰,而是看他的脸。

提线木偶的基本线位有16条,头钉线2条,提线全身,摆动头部;胸坎线、后背线各一条,固定上身,可以控制木偶的俯仰;手线共10条,可以操控作揖、握手等多样的手上动作;脚线各2条,使得木偶能完成最基本的行走。“走”是木偶一切活动的基础,想要“走”好,没有一年半载的持续训练是不可能的。

官步走就是当官的走路,他们会双脚向外走八字,手摆动幅度大,走得很有气派。旦步走步子小,步频快,走的时候手中可能还要摆弄着手绢。老人走的时候上身前倾,有的时候拄根拐杖,有的时候边走边咳。木偶演员首先手上要有力气,一只木偶四五斤重,一台戏至少一两个小时,手要提得动,不能酸。更重要的是声音好,所谓“一声二色”,第一是声音,第二是表演,木偶戏毕竟是一种戏曲,唱腔跟河北梆子、秦腔一样,属于高腔,高亢、激昂。

泉州木偶戏身试口传千百年的线规终于有了文字记录,它的系统化传承成了可能。泉州木偶剧团排演的“马可·波罗”、“楼兰姑娘”这样的新题材越来越多。相比于人戏,木偶戏能达成许多夸张和非现实的效果,适合表演这些情绪激烈的戏。现在演出市场中有一种木偶剧,利用多媒体的形式,让人与木偶一样成为舞台上的主人公,甚至于将人打扮成木偶的样子来表演。无论在题材上如何拓展,泉州提线木偶戏都不可能放弃传统的提线表演方式、木偶制作方式和传统音乐,这才是使这项艺术区别于其他艺术的根基。在传统的木偶头上,能看到佛祖、观音的影子,那都代表着过去老百姓的文化和传统的味道,这才是能成为非物质文化遗产的东西。

(以上来源:三联生活周刊,王玄)

立足传承 推陈出新:泉州提线木偶戏传承与传播研讨会召开

由福建省泉州市木偶剧团主办的“泉州提线木偶戏传承与传播研讨会”于2月22日在泉州市木偶剧团新址会议室召开。此次会议邀请了相关领域的专家、学者进行研讨交流,共同关注泉州提线木偶戏传承与传播,为泉州市木偶剧团提供理论指导和精神动力。此次研讨会由泉州市木偶剧团团长王景贤主持。

崔伟(中国戏剧家协会秘书长)

从黄奕缺大师等老一辈艺术家创作神话剧《火焰山》等经典剧目,到《钦差大臣》、《赵氏孤儿》、《卢俊义》等新戏的诞生,都是在泉州提线木偶戏的传统基础上发展而来。每一部戏的创造,都有着对泉州提线木偶戏艺术的当代开拓,这种开拓最重要的有四点:

第一,泉州提线木偶戏的发展是在理性思考基础上的探索,这一点尤为可贵。在发展过程中,如果缺乏理性思考,我们的创造和传承很可能流于形式,甚至会对本体造成巨大伤害。泉州提线木偶戏从濒临灭绝到现在成为在世界影响很大、生命力很强的一种艺术形式,首先应该归功于剧团的管理者王景贤,归功于他深厚的文化素养和对泉州文化的热爱,以及对泉州提线木偶戏发展充满激情也充满理性的思考。

第二,泉州提线木偶戏所取得的辉煌成就是在尊重艺术规律的基础上发展的结果。

第三,泉州提线木偶戏是在扬长避短的选择中实现发展的。如果说《火焰山》是通过神话故事丰富了泉州提线木偶戏的剧目,《钦差大臣》则让泉州提线木偶戏题材走向国际化。泉州提线木偶在扬长避短中的发展是一种很负责任的理性选择和创造。

第四就是今天的主题——传播和弘扬。有效传播后的弘扬是泉州提线木偶戏成功很重要的方面。泉州市木偶剧团的有效传播首先立足于地域文化,第二立足于优秀传统的传承,第三立足于木偶艺术的特点,第四是立足于“走出去”的胆识。如今泉州提线木偶戏成了我国重点非遗保护项目,而且在世界产生非常大的影响,这些成就离不开王景贤和剧团所有成员的付出。这是整个泉州木偶剧团有效传播后的弘扬,这种弘扬达到了很高的高度,而且可以持续下去,对他们的价值应该给予充分的认识、尊重和呵护。

陈世雄(厦门大学戏剧学教授)

今天我想从舞台样式的角度来谈一下泉州提线木偶戏传承和传播。我认为泉州提线木偶戏的舞台样式有两个传统,一个是四美班的传统,一个是《火焰山》的传统。四美班的舞台形式,观众可以看到演员的表情和他们操纵的所有过程,演员与木偶之间是互补关系,虽然木偶没有表情,但是演员有表情。像《目连戏》中的哭戏,操纵演员的表情也是很凝重的,观众看的时候自然也受感染。像《火焰山》这种传统的舞台形式其实也是创新,但它是上世纪70年代的创新,到现在已经变成了一种传统。关于泉州提线木偶戏将来的发展问题,我认为我们在继承传统的基础上可以再做一些创新。

徐涟(中国文化报社副总编辑)

泉州木偶剧团能够有今天这样的成就,主要得益于泉州深厚的文化底蕴和坚持不懈的保护传承所形成的文化生态环境,得益于泉州市政府、泉州百姓以及泉州木偶剧团全体同仁的共同努力,这绝不是一句套话。

泉州木偶剧团新创剧目《卢俊义》,是一部向传统致敬的剧目,短短一个半小时,以高度的艺术技巧和丰富的艺术形式,生动传神地展现出人物的喜怒哀乐,从中可以感受到泉州提线木偶戏是拥有700多出传统剧目、300多个曲牌的剧种。这是一部真正有深厚积淀的艺术剧种才能呈现出来的优秀剧目,为老少观众带来了极大的审美愉悦。

十几年来,通过创作演出《钦差大人》等剧目,可以看出泉州市木偶剧团努力使提线木偶戏这个剧种摆脱儿童戏标签的“野心”,以及将泉州丰厚文化艺术历史的积淀融入到泉州提线木偶戏中的“野心”。这也是泉州木偶剧团领头人王景贤的野心和雄心。实际上,“野心”和“雄心”这些年已经逐渐落实到了剧种的传承和发展上,王景贤不仅有“以传承剧种为己任,以奉献事业论英雄”的理性思考,而且他有自觉自信的选择。他坚定“修旧如旧,不炫其新”的理念,把传承放在第一位;他通过剧目的扩展、剧种的挖掘,以及剧场新形式的借鉴,不断融入传统,丰富传统,让今天的木偶艺术成为明天泉州木偶艺术继续发展下去的新传统,而不会因为剧目“蒸发”,或者技艺流失,最终让泉州提线木偶艺术断流。

当然,这种探索也引发了我关于泉州提线木偶戏走向的思考。这几部戏中高度模仿真人的木偶戏形式,将人物的形态、表情都描摹得出神入化。偶戏与真人戏的分界点在哪里?或者说偶戏越来越像真人戏,那还要偶戏做什么?也就是说,偶戏如何演人戏所不能?泉州提线木偶戏如何在剧种的审美风格和美学精神上,确定终极目标和导向,都值得进一步思考。

(以上来源:中国文化报,佚名)

央视《文化十分》关注泉州非遗 田青为提线木偶戏点赞

3月4日,中央电视台第三套《文化十分》全国两会特别节目关注泉州“ 非遗”,全国政协委员、著名“非遗”保护专家田青为提线木偶戏点赞,推介成功保护经验。

全国两会期间,央视知名栏目《文化十分》开播了特别节目《十分深度——代表委员在基层》。今年元宵佳节中国文史馆员、中国艺术研究院音乐所所长田青率黄在敏、崔伟、李春喜等10 余名全国知名非遗专家莅泉,调研泉州提线木偶戏保护和传承情况。在泉期间,田青一行走进泉州木偶剧院观看大型木偶戏《卢俊义》、召开泉州提线木偶戏传承与传播研讨会、参加“戏神”田都元帅祭拜仪式、为泉州傀儡调音乐会揭牌,全方位地了解泉州提线木偶戏保护和传承工作,这些内容都通过央视《文化十分》展示在全国观众面前。

田青是我国非物质文化遗产保护的权威专家,他的全国“两会”提案促进了我国非物质文化遗产保护中心的建立和我国非物质文化遗产法律的实施,全国非物质文化遗产保护名录和传承人制度的推行都与他有着密切的关系。此前他在全国“两会”建议的建立国家非遗博物馆已经开始全面建设。早在2003 年,他就力邀泉州提线木偶戏到首都,参加全国首场非物质文化遗产展演,此后还推动提线木偶戏到联合国教科文组织总部等演出。

“ 继承非物质文化遗产保护的首要任务,要原汁原味地继承好老祖宗留下来的东西,我们没有权利选择保护哪些,抛弃哪些,要将优秀的传统文化原封不动地传承下来,如果我们现在传承下去的东西不准确或是不完整,子孙后代会骂我们。”田青说,即使要创新也是推陈出新,在继承的基础上进行创新。泉州提线木偶戏保护、发展之路是正确的,为全国非物质文化遗产保护探索了新的经验。新剧目《卢俊义》十分成功,有很深的文化内涵,泉州提线木偶戏精湛的表演艺术得到充分体现。

2012年底,泉州提线木偶戏作为“福建木偶戏传承人培养计划”核心部分入选联合国教科文组织“保护非物质文化遗产优秀实践名册”,这是我国迄今为止第一个入选联合国教科文组织非物质文化遗产优秀实践名册的项目。

(以上来源:泉州市人民政府公众信息网,佚名)

【数据分析】

木偶戏是非物质文化遗产类别的重要内容之一。泉州提线木偶戏、晋江布袋木偶戏、漳州布袋木偶戏于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产项目名录。

在传统艺术领域里必须把传承放在第一位,其次就是传播。没有传承和传播,传统文化就没有办法在这样一个新的时代获得新的发展并且被广泛地接受。

泉州市木偶剧团把传统和创新结合得非常好,泉州市木偶剧团在“推陈出新”上做了一个好的榜样。推陈出新就在继承的基础上进行创新。 泉州市木偶剧团将传承和传播提到如此的高度是一种理性的思考。这种理性思考有理论勇气、理论远见,同时也有着长期实践做基础。泉州木偶剧团能够有今天这样的成就得益于泉州深厚的文化底蕴和坚持不懈的保护传承所形成的文化生态环境,得益于泉州市政府、泉州百姓以及泉州木偶剧团全体同仁的共同努力。

坚守传统表演形式 创新木偶戏题材

泉州木偶戏在越来越多地尝试各种新的题材,如“马可•波罗”和“楼兰姑娘”,从而表现各种人戏无法达到的夸张和非现实的效果。在掌握国内文化艺术资源,同时又怀着尊重、学习的态度了解他国的文化和他们对外来文化的真实需求。既保持了中华民族传统文化独特性,又兼顾了各种观众的欣赏水平和口味,把握了两者之间的度。同时泉州木偶戏也在尝试利用多媒体形式进行表演,但是没有变的是泉州提线木偶人们对传统的提线表演方式、木偶制作形式和传统音乐的坚持。因为在他们眼中,这是泉州木偶戏独特的艺术魅力所在,这才是使其成为非物质文化遗产的东西。

拓展国际合作伙伴为文化外宣搭建桥梁

赴外举办文化传播活动,是一项将专业性与事务性工作紧密结合在一起的工作。除了要重视被推介的艺术本体所具有的价值,更需要专门的工作人员开展对外联系、办理赴外手续等工作。这也是我国的文化遗产项目能否成功走向国际获得认同的关键。

有效传播后的弘扬是泉州提线木偶戏成功极为重要的方面。泉州市木偶剧团的有效传播立足于地域文化、优秀传统的传承、木偶艺术的特点以及“走出去”的胆识。如今泉州提线木偶戏成了我国重点非遗保护项目,而且在世界产生非常大的影响,这是整个泉州木偶剧团有效传播后的弘扬,这种弘扬达到了很高的高度,而且可以持续下去,对他们的价值应该给予充分的认识、尊重和呵护。

来源:文化大数据