华阴老腔:穿越时空的震撼

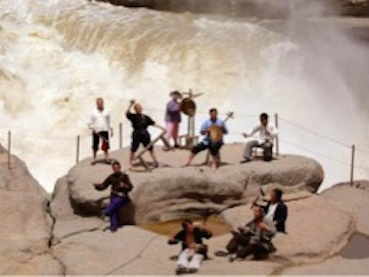

“华阴老腔要一声喊,喊得那巨灵劈华山,喊得那老龙出秦川,喊得那黄河拐了弯……”央视猴年春晚,华阴老腔艺人与歌手谭维维组合演唱的《华阴老腔一声喊》,用粗犷豪放的“远古之音”震撼了观众,也激发了人们对老腔的兴趣和好奇。

当苍劲的老腔响起,似乎让人看到了古战场上的长枪大戟、刀光剑影,忽而人欢马叫、气吞山河,忽而鸣金收兵、四顾苍茫。陕人的刚强性格、雄强心态跃然而出。

这就是老腔,以其独有的魅力,在瞬间就能激发观者的情绪,并能不断地掀起高潮。听懂者或听不懂者,都能被它深深地感染,随着一起大声叫好。

源起:黄河岸边的船工号子

起初以为老腔一定是八百里秦川的产物,实际上却不是。悠久的漕运历史,造就了传唱千年的老腔。

西汉年间,在渭、洛、黄河交汇的三河口处,有一座西通长安的水陆码头。千帆竞进,船工众多。因为逆水行舟,免不了要光膀赤脚的纤夫拉纤曳船。船工们拉船时总是一人起头喊号子,众人跟着一起喊,一起用力。有人用一块木头有节奏地打击船板,这号子便更有了一种号召,一种合力。那时,船工号子就会此起彼伏,响彻河道两岸。

黄河边上的船工就这样拉了2000年,一人起头喊号子成了一人主唱,众人跟着一起喊成了众人帮腔满台吼,木块击板成了乐器,黄河岸边于是有了一种独特的戏种——老腔。这号子、还有船工用篙击打船板的声响,都统统被融入老腔的表演当中,形成了老腔独有的“拉坡调”,老腔表演当中的拍打惊木就是从船工用篙击打船板演变而来的。

虽然老腔是由西汉时期的船工号子在吸收当地民间艺术基础上逐渐演化而来,然而在笔者看来,即便是船工号子,也只有落在这片黄土地上,才会这么风生水起,才会这么不可一世,才会这么激荡人心。

演出:五人就是一台戏

生于华阴的老腔实在是一种很优秀的剧种。它只需5人就可撑起一台戏:签手(操作皮影)、副签手、前手(主唱)、后台、板胡。但这个剧种里,“生旦净末丑”一样也不缺。只不过,这5种角色都由主唱一人担纲。除了演唱不是每个人都能做到之外,“耍签子”及演奏各种乐器,则演出班子的每个成员都很在行。

老腔以武工戏见长,跌打、厮杀、乘车、跨马等动作,极其泼辣、矫健,颇有生动迷人的艺术魅力。老腔戏的唱腔为板式变化体结构,比较简单,板路有慢板、紧板、流水板、飞板等。帮腔为曳船号子调,主奏乐器用月琴,板胡亦为重要乐器之一。伴奏音乐多为重叠乐句,不用唢呐,而用拍板增强伴奏效果。拍板又名檀板,通用枣木,发音响亮,常与堂鼓、暴鼓、大锣相配,最能突现老腔高亢激昂的音乐特色。

老腔唱腔的一个很显著的特征就是“拉坡调”。所谓拉坡,就是一本戏在由主唱唱到最后两句时,便大吼一声,随之全台所有的人都跟上相和,仿佛舞台幕后的帮腔。音调激昂雄壮,气氛热烈,不仅增强了剧情,还把演出情绪推向一个连续性的高潮。“众人帮腔满台吼,惊木一击泣鬼神”就是对这种唱腔最形象的描述。在表演中,老腔艺人一手持着木凳子,一手高举木块,和着曲调,有节奏地、用力地击打木凳,使观众和演员群情激昂、遥相呼应。

传承:打破陈规寻突破

老腔的传承,有着明显的家族性。起初是以世袭的方式传承在泉店的张家,主要用于家庭自娱,其后进入民俗活动,社会功能也日趋强化,形成了职业性的戏班。老腔班社多以箱主堂号命名,如永盛班,也有以说戏者自行命名,如全生班等。

老腔的剧本从不外传,因而形成了它演绎的封闭性。但在1928年,老腔唱本发生被盗案后,陆续出现了异姓门派,同时随着张氏家族的繁衍分支,唱腔风格也出现了微妙的变化,但粗犷大气的风格依旧没变。

上世纪90年代初,如果说张艺谋的电影《活着》只是让人们知道了老腔的存在的话,那么话剧《白鹿原》则让观众对老腔有了面对面的了解。从“只闻其声不见其人”,到“既见其人也闻其声”,老腔传承道路上的每一步都走得曲折而耐人寻味。

2006年5月,华阴老腔被确定为全国第一批国家级非物质文化遗产。2010年,关中民俗艺术博物院老腔剧团的成立,对进一步推动非物质文化遗产项目及传承人的保护,提供了传承和发展的舞台。 一方水土养一方人,一方人创造一种文化。老腔,一个原来并不广为人知的艺术形式,现在正在打破过去闭关自守的格局,以势不可挡的势头,进入了大众视野。

(以上来源:人民网,秦延安)

华阴老腔被誉为中国黄土地最古老的摇滚

猴年春晚上华阴老腔与现代摇滚的完美融合,让观众感受到了“黄土与摇滚、电声与弦乐的碰撞”。由此,华阴老腔也被誉为中国黄土地最古老的“摇滚”。据某大型网站展开“猴年春晚节目你最爱哪个”调查结果显示:23个歌舞类节目中,《华阴老腔一声喊》以21.71%的支持率排名第一。

老腔的走红让人们想起很多非物质文化遗产“养在深闺人未识”。其实,许多非物质文化遗产面临的困难,也是老腔曾经面临或者也正在面临的。分析老腔走红的背后原因,对于其他非物质文化遗产如何在现代社会中自处,有重要的启发意义。

老腔的走红并非偶然

老腔其实并不是突然火起来的。据华阴文化馆干部党安华介绍:“从2001年开始,老腔走上了大幅度改革之路。这一次改革将老腔演唱从皮影中剥离出来,原来的‘亮子’没有了,演员阵容和乐器增加了,演出场所变了。”党安华就是促成这一改革的关键人物。

2007年,导演林兆华在话剧《白鹿原》中借“老腔辅助故事的叙述”,从而为改革后的老腔走向全国、走出国门提供了一个重要契机。话剧《白鹿原》在全国演出,使得老腔在全国声名远播。2012年,有意识地使用老腔元素的电影《白鹿原》在全国热映,再次形成对老腔的强力宣传。

“老腔影戏传统剧目有一百多本,至今流传的有八十余本。在剧目表演上,老腔戏主要继承沿用了影戏传统剧目,其中历史性题材的剧目数目居多,尤其是武打戏最为著名。”(杨洪水:《陕西老腔皮影艺术》)据老腔传承人张喜民介绍,“老腔给人的感觉是慷慨激昂,沧桑有劲,正是因为老腔文化中的尚武精神和兼容并包的特点。”

这次老腔与摇滚融合,正是因为老腔开放的兼容并包的特点。歌手谭维维表示,“老腔音乐里有黄土地的那种豪迈,和摇滚的精神不谋而合。我觉得那是他们骨血里的东西,这一次在春晚上也是把这种东西搬上舞台”。

老腔的传承后继无人

近年来,老腔的媒体曝光率其实并不低。央视“新春走基层”系列报道曾对老腔进行过专题展示,题为《老腔新声》的短片曾在《新闻联播》中播出。“带着新戏,老腔戏班又到各大城市巡回演出,每每都能赢得观众的满堂喝彩。老腔又火了,他们甚至还把老腔唱到了日本、美国。”这是《老腔新声》节目中的一段解说词。

2014年,老腔再度登上《新闻联播》,题为《咱们村里的新鲜事:“老腔”艺人的春晚梦》的短片,介绍了老腔与马年春晚失之交臂的过程,并对老腔融入流行元素的开放式表演进行了介绍。

表面的光鲜实际有着不为人知的困难。老腔戏班的谱系传承面临着青黄不接、后继无人的困境。尽管张喜民的孙子已经成为戏班新一代成员,但作为爷爷的张喜民对孙子并不抱太大希望。他说,现在的年轻人都喜欢流行音乐,孙子学习老腔,某种程度上是被迫的,而不是自觉的。

张喜民的戏班成员多少有些亲戚关系,随着时代发展,也有外地人想加入戏班。但对于张喜民来说,想要学戏固然好,但根据他的经验来看,多数人会半途而废。

据报道,华阴市拿出30万元奖励登上春晚舞台的“华阴老腔”艺人,并为“华阴老腔”颁发突出贡献奖。但是,包括华阴老腔在内的非物质文化遗产,需要的不仅是“一声喊”。

据文化学者杨奇光介绍,尽管目前华阴老腔取得了一定成绩,但不能因此对老腔的命运和前景过于乐观。老腔文化的繁荣,得益于政府部门的扶持和媒体的报道。作为政府,对老腔的扶持要避免走向追求政绩的误区。普通民众,对于荧屏上的老腔也需保持警惕,避免因为一时的感官刺激形成猎奇心理,很可能,老腔文化的内核在这个过程中被消解掉了。

(以上来源:光明日报,记者郭超)

传统戏曲创新传承 老戏如何激发观众兴趣

作为传统戏曲剧种,老腔够“老”,源于明末清初;老腔也够“小”,只是华阴县泉店村张家户族的家族戏。不管老还是小,老腔的声腔刚直高亢、磅礴豪迈、独具特色,曾深受群众喜爱。目前,因濒临消亡,老腔已入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

虽然这些年从影视剧中偶尔能寻觅到老腔的影子,但真正了解并喜爱老腔的观众却越来越少。不得不承认,谭维维混搭的老腔《给你一点颜色》,给老腔这一古老的剧种涂抹上一层靓丽的颜色,让老腔进入了全国观众的视野并且火了起来。

老腔是幸运的,它借助流行音乐人的创新在现代社会获得了新生。但我国诸多传统戏曲剧种尤其是地方戏,都面临着衰落甚至消亡的命运。如何让传统戏曲这棵“老树”重新枝繁叶茂、焕发生机?这些年正反两方面的经验告诉我们,仅仅“保护”起来是不够的,让“老树”发新芽、开新花才是正道。老腔的重生给予我们的启示就是,传承古老艺术时,要敢于创新,大胆嫁接能够引起当代人共鸣的现代元素,这样方能让艺术老树孕育出新的生命活力。当然,这里所说的“嫁接”并非生搬硬套地拼凑,而是广泛地吸收,大胆地创新融合。

让老剧种传承下去,就得让现代观众接受并喜爱,而只有广泛吸收现代审美元素,才能符合现代观众的口味。现实中,我们的戏剧市场十分不景气,喜欢戏曲的观众群体日渐萎缩。市场不景气的一个重要原因,就是那些咿咿呀呀的唱腔尽管优美,但却不能引起青少年观众的兴趣,更无法与他们产生共鸣,因此坐在台下看戏的多为数量正在减少的中老年人。

可回过头看融合了华阴老腔与摇滚元素的新歌《给你一点颜色》,腔确为老腔,戏确是小戏,为什么瞬间就引爆了年轻观众的激情?为什么能让并不待见戏曲的年轻一代一阵阵地欢呼?精妙之处就在于创作者把老腔与观众喜欢的现代艺术元素进行了大胆融合。这首歌是老腔民间艺人的砸板凳加现代摇滚的伴奏,古老的唱腔配上了现代环保主题的唱词,现代歌手的主唱加民间艺人的配合……古老与现代,城市与乡村,戏曲与摇滚,就这样混搭在了一起,恰如一杯醇厚的鸡尾酒,激活了观众听觉的“味蕾”.

通过“嫁接”让戏曲“老树”焕发生机的另一层意思就是要大胆创新。当前,我国有很多具有百年历史的地方戏被列入各级非物质文化遗产,并加以保护。保护起来并非万事大吉,因为被动地保护起来的地方戏只能是个“植物人”--没有市场,没有观众。“政府是投资主体、领导是基本观众、得奖是主要目的、仓库是最终归宿”是很多地方戏曲新创剧目的真实写照。而恰恰因为靠政府养着,很多地方剧团缺乏创新的动力,作品程式老套,节奏缓慢,陈旧肤浅,很难与观众产生共鸣。因此,对传统戏曲最好的保护就是发展。这就要求戏曲院团努力培养创新型人才,并在多出新品新作上下功夫。只有按照现代观众的要求和口味,用创新的思维传承老戏,推陈出新,与时代同行,才能在多样化的文化竞争中保持戏曲自身的本质特点,进而在文化舞台上争得一席之地。

不管是哪个剧种,不管它有多么悠久的历史,只有演得开,演得火,才能留得住,传下去。京剧如此,老腔如此,各类地方戏剧莫不如此。

(以上来源:光明日报 作者佚名)

【数据分析】

猴年春晚上《华阴老腔一声喊》,喊出全国亿万观众的关注,也喊出了非物质文化遗产的传统戏曲在现代社会中如何自处的启示意义。

戏曲艺术是中华民族上下五千年文化结晶,是优秀的艺术形式,纵览其起源、发展的漫长过程不难得出,其行为轨迹是一条不断发展、不断创新、渐行衍变的过程,这也正是戏曲艺术有如此顽强生命力和独特魅力的原因所在。戏曲进入现代以来,以互联网、数字技术新媒介的不断发展,社会环境和观众审美要求发生了新的变化,我国戏曲艺术发展探索之路也就是戏曲现代化的道路。

解放思想,与时俱进

大胆解放思想,在保留原有戏曲精髓基础上,推陈出新,融入现代气息,在创新中求发展。现代人特别是青年一代,对于中国传统戏曲文化的接触甚少,追求时尚、流行成为新一代青年人的基本审美取向。因此,传统戏曲现代化发展,必须将传统艺术风貌与当代观众审美诉求相结合,走与国际演出市场相接轨的发展道路。春晚上《华阴老腔一声喊》,现代歌手加上民间艺人的伴奏,传统唱腔配上现代气息歌词,传统戏曲与现代艺术元素的巧妙融合,大大激发了青年一代的兴趣点,这正是华阴老腔春晚上一炮而红的原因所在,也是传统戏曲现代创新的最好例证。

新技术运用,扩大传播途径

现代科学技术的发展,音响特效、舞台装置、灯光控制等方面技术获得长足进步,为戏曲创作表演、舞台呈现提供了良好保障。

近两年,新媒体环境发展迅速,“互联网+”被广泛运用到各行各业,传统戏曲传播也要由过去固定舞台表演形式向新媒体传播的自由模式转变,充分发挥新媒体的信息化、网络化,多样化的传播方式更利于进入青年市场,扩大受众群体。

譬如,去年11月30日在移动互联网平台上线的一款“戏缘”APP,首创将传统戏曲搬到互联网平台上。借助“互联网+戏曲”的概念,整合戏迷资源、艺术家资源、演出资源、媒体资源等,让每一个喜欢戏曲的戏迷朋友能通过互联网平台随时随地欣赏戏曲名家的表演,同时又能让千万戏迷互动,让戏曲走进千家万户。

又如,作为“21世纪知识经济核心产业”之称的动漫产业,“动漫+戏曲”将传统戏曲与现代动漫两种不同的艺术相互融合,借用新颖时尚的数字技术外壳,传播中国古老的民族文化精粹,让戏曲舞台延伸到更为广阔的生活和虚拟空间。

来源:文化大数据