浙江特色小镇:一场创新发展的生动实践

梦想小镇、云栖小镇、丝绸小镇、青瓷小镇、诸暨袜艺小镇、海宁皮革时尚小镇……一个个各具特色的小镇如同漫天繁星,散落在浙江大地上。尽管它们的地域面积往往不到半个西湖大,但小空间承载着创新发展的大战略,践行着党中央治国理政的新理念。

认识新常态、适应新常态、引领新常态,党中央审时度势,作出了一系列重大战略部署。各地纷纷投身实践,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,锐意改革、大胆创新,在提高发展质量和效益上迈出坚实步子。浙江特色小镇,就是其中的典型一例。

小而强,聚焦特色推进转型升级

“七山一水两分田”的浙江,长期以来不得不在有限的空间里优化生产力布局。从块状经济、县域经济到工业区、高新区,再到集聚区、科技城,无不试图用最小的面积、空间集聚和配置更多的资源要素,提升生产力。

大唐袜业、嵊州领带、海宁皮革等块状经济,是浙江从资源小省迈向制造大省的“功臣”。然而,经济发展步入新常态,“浙江制造”并没有从“微笑曲线”底端走出来,产业转型升级滞后于市场升级和消费升级,环境资源触及“天花板”,传统块状经济的短板日益明显。

“创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。”习近平总书记在十二届全国人大三次会议上的讲话,为站在转型升级路口的浙江指明了努力方向。

创新需要载体,国外的知名小镇如瑞士达沃斯小镇、美国格林威治对冲基金小镇、法国普罗旺斯小镇等,虽然体量不太大,但产业富有特色、文化独具韵味、生态充满魅力。

“这对浙江优化生产力布局颇有启迪,我们的很多块状经济都有潜质。”浙江省长李强说,“如果我们能形成一批这样独具韵味的特色小镇,那整个经济社会发展将迈入新境界,经济结构转换、生产力的布局将迈上新台阶。”

一个创建特色小镇的蓝图快速形成。浙江省委省政府决定创建100个省级特色小镇,去年公布了首批37个,最近将公布第二批,不少小镇已经投入运行并显现勃勃生机。

小镇梦想大,镇小功能强。浙江省发改委副主任翁建荣介绍,特色小镇既非简单地以业兴城,也非以城兴业,既非行政概念,也非工业园区概念,而是相对独立于市区,具有明确产业定位、文化内涵、旅游资源和一定社区功能的平台。

特色小镇聚焦于支撑浙江长远发展的信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造7大万亿元产业,以及茶叶、丝绸等历史经典产业。“我们不求‘大而全’,而是要培育具有行业竞争力的‘单打冠军’,通过产业结构的高端化推动浙江制造供给能力的提升,通过发展载体的升级推动历史经典产业焕发青春。”翁建荣说。

制袜业是浙江诸暨大唐镇的支柱产业,从手摇袜机开始,家家户户靠制袜发家致富已有30多年历史,大唐镇农民收入70%来自袜子,产量占到全国70%,然而缺乏品牌和核心技术,附加值、溢价率却被设计、销售等国外企业赚取。

袜艺小镇正让这一切出现改变。大唐一年时间关停了一半的袜业作坊,2015年袜业的产量出现了几十年来的首次下降,但设计、品牌、电商等取得长足发展。大唐镇党委书记徐洪说:“袜艺小镇就是要集聚自主设计、机器换人、技术创新,让大唐袜业向高端发展,成为真正的‘世界袜都’。”

小而新,“双创”风起盛宴不落

党的十八大要求实施创新驱动发展战略,习近平总书记多次强调,必须紧紧抓住科技创新这个“牛鼻子”。向来敢为人先的浙江遵照这一要求,掀起了“双创”大潮,其特色小镇构筑的创业创新“生态群落”,不仅使浙江内在发展动力得到释放,同时对外在高端资源方面形成强大吸附力。

走进始建于南宋时期的古镇仓前,余杭塘河穿街而过、低山丘陵错落有致,12座圆顶粮仓依河而建。如今,一个承载梦想、孕育创业“种子”的梦想小镇出现在人们视野。昔日无虫、无霉、无鼠、无雀的“四无”粮仓,而今变成了无经验、无资金、无技术、无场地“四无”青年的创客乐园。

“在这里,空气中都有梦想花开的气息”。“双创”风起,小镇里形成了富有吸引力的创业创新生态,越来越多怀揣梦想的年轻人前来创业。

2015年3月,“80后”创客虞洋拿到梦想小镇第一届创业先锋营选拔赛的金钥匙,“拎包入住”仅半年,他的3D打印公司在创业圈里就已经小有名气。虽然公司目前只有几十个“小伙伴”,但他们的梦想却不止于眼前--降低制造业产品模具生产成本,改变中国制造业集约化生产、议价能力低的现状。“原本我们是‘四无’小卒,但在这里我们变成了有梦想、有经验、有资金、有场地的‘四有’创客。”虞洋说。

承接“双创”、激发“双创”,浙江特色小镇独具优势。据统计,短短8个月时间,首批37个重点培育的特色小镇新集聚了3300多家企业,引进1.3万多人才特别是大批青年创业人才。涌动的“双创”热潮,正带动钱江两岸实现经济增长的新旧动力切换。

点燃创新热情、让市场成为“双创”的试金石。浙江省明确,特色小镇的成败不在于政府是否给“帽子”、给政策,关键在于企业是否有动力、市场是否有热度。特色小镇要坚持企业为主体、市场化运作,摒弃“先拿牌子、政府投资、招商引资”的传统做法。

让改革引领特色小镇内涵式发展。“店小二”是梦想小镇管理人员对自己的定位。政府在政策供给上做“加法”,3年内提供免租金办公场地,给予最高100万元的信贷资金支持等;而在审批管理上则做“减法”,推出多证联办、下放登记权限等多项“一站式”、“全天候”的政府公共服务。

与梦想小镇中心区域一条马路之隔的天使村,集聚了创业者的“天使”——天使投资基金、股权投资机构、财富管理机构,能够提供企业发展初创期、成长期、成熟期等不同阶段的金融服务。

小而美,“百镇百面”铺开协调发展画卷

习近平总书记近日在重庆调研时强调,要促进城乡区域协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,在加强薄弱领域中增强发展后劲,着力形成平衡发展结构,不断增强发展整体性。

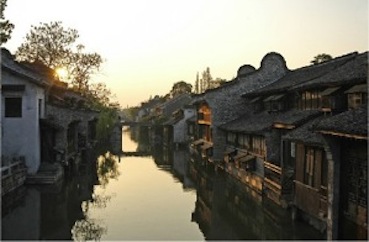

记者在多个特色小镇看到,这些处在城乡接合部的新平台,产业生态与自然环境融为一体,社区功能与旅游服务一应俱全,一幅幅独具江南诗画韵味的协调发展画卷在小镇铺开。“产、城、人、文”四位一体的新型社区,让在特色小镇工作与生活成为令人羡慕的生存形态。

在距离梦想小镇不到30公里的钱塘江畔,中国首个云计算产业生态特色小镇——云栖小镇的“江湖地位”日渐稳固。在这个规划面积3.5平方公里的弹丸之地,已落户各类“涉云”企业230余家,规划到2017年云计算相关产值将超过200亿元。

梦想小镇主攻“互联网创业+风险投资”,而云栖小镇以发展大数据、云计算为特色。“特色小镇不能‘百镇一面’、同质竞争,即便主攻同一产业,也要差异定位、细分领域、错位发展。”李强说。

特色是小镇的核心元素,如此才能实现“小而精”“小而美”。然而在各美其美的同时,也有美美与共的默契。既有现代感极强的信息经济产业,又有极具历史韵味的文化产业,依山傍水和人文底蕴衬出的“高颜值”,是特色小镇的共同点。

饱经历史风雨涤荡的龙泉青瓷,在千年窑火里有说不尽的故事,青瓷小镇让历史和未来交融。龙泉青瓷小镇建筑虽然低密度、低容积率,但“小镇味道”独特,引来多位重量级工艺大师,设立了46创作工作室。

“小镇将重现历史经典、聚集文化创意,同时还兼具休闲度假功能,年旅游人数可达30万人次以上,青瓷工业将实现年产值10亿元。”龙泉市文化旅游委员会主任胡武海说。

文化是特色小镇的“内核”。拥有百年经典产业积淀的丝绸小镇、龙井小镇、青瓷小镇将延续文化根脉,在传承文化精髓的过程中重现往日辉煌,拥有旅游功能作支撑的小镇,将拥有恒久生命力。

浙江省提出,每个特色小镇都要利用自身资源,把小镇打造成3A级以上景区,旅游特色小镇则要按照5A级景区标准建设。 “未来的浙江大地,特色小镇就像藤上的南瓜,游走一圈可领略江南大地特有的产业、文化、历史风味。”浙江省发改委主任谢力群说。

(以上来源:新华社,记者何玲玲、王政、黄筱)

文化基因植入浙江特色小镇全过程

以梦想小镇、云栖小镇为代表的一批特色小镇,形态各异、特色鲜明,成为浙江省经济转型升级进程中的新亮点、新律动,被看作是供给侧结构性改革的有益探索,是处理好政府和市场关系的新模式,引发全国关注。

特色小镇的内涵到底是什么?创建的理念和做法哪些方面值得借鉴?新春伊始,记者走访浙江特色小镇创建一线,探究特色小镇的历史渊源、运行机制、发展理念,感受浙江适应和引领经济新常态的新探索。

特色小镇:“非镇非区”,“块状经济”的升级版

张焱是杭州铜米互联网金融服务有限公司创始人,在他的印象里,办企业有纷繁复杂的手续。但是入驻梦想小镇后,他感受到了巨大变化,各种手续都有绿色通道,每个公司还有专人对接辅导。“法律事务、工商手续、劳务招聘、场地租赁……就连‘老大难’的融资,都变得简单了。”张焱说。

新型的众创空间、创业青年的梦想社区、巨型的孵化器……在杭州市余杭区仓前镇,刚刚建成一年的梦想小镇拥有神奇的魔力,让年轻创客、投资大咖趋之若鹜。

位于丽水瓯江风情旅游度假区内的“古堰画乡小镇”,没有高楼大厦,有的是自然风光和艺术氛围,大量画家和摄影爱好者来此写生、创作,随之而来的住宿和餐饮需求促使当地村民发展出高端民宿经济。

自2015年1月21日浙江省委、省政府提出创建特色小镇战略一年多来,一个个各具特色的小镇如同漫天繁星散落在浙江大地上,成为加快产业转型升级的新载体,引发全国关注。

浙江省委书记夏宝龙在与记者座谈时强调,特色小镇“非镇非区”,不是行政区划单元上的一个镇,也不是产业园区的一个区,而是按照创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,聚焦浙江信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备七大新兴产业,融合产业、文化、旅游、社区功能的创新创业发展平台。

他认为,特色小镇在浙江出现有深厚的理论和实践基础,首先是“八八战略”中的浙江优势论,民营经济发达,创业创新勃发,山水资源充沛;其次是市场经济“浙江实践”,积累了诸多民间资本、市场主体发展经验。

当这些条件遇到国外特色小镇实践的“催化”,“浙江版本”的特色小镇创建破茧而出。

“特色小镇的灵感来自于国外的特色小镇,如瑞士的达沃斯小镇、美国的格林威治对冲基金小镇、法国的普罗旺斯小镇,产业富有特色,文化独具韵味,生态充满魅力,对浙江优化生产力布局颇有启迪。”浙江省发改委副主任翁建荣说。

从历史渊源看,特色小镇的提出,源于浙江“块状经济”和区域特色产业30多年的实践。但这些创造过辉煌的“块状经济”,一度落入层次低、结构散、创新弱、品牌小的窠臼,如何变叠加为嵌入、变重量到重质、变模仿为创新,需要突破性的力量来冲击。

跳出旧体制,打造新载体,特色小镇扑面来。浙江省省长李强说:“规划建设特色小镇是具有历史传承、符合发展规律、切合浙江实际的重大决策和行政创新。”

小镇创建坚持市场主导,杜绝“千镇一面”

独特的市场化运作机制是浙江特色小镇持续良性运行的保障。根据《浙江省人民政府关于加快特色小镇规划建设的指导意见》,特色小镇用创建制代替审批制,彻底改变“争个帽子睡大觉”的旧风气。

建设上采用“政府引导、企业主体、市场化运作”的机制,坚持“达标了才命名,给财税和土地等政策,不达标不命名,不给政策。”有奖有罚,扶持政策灵活有力,避免以往经济开发区“一哄而上”的发展模式。

从目前已经创建的浙江省级特色小镇来看,运作良好的都是市场化操作较好的小镇。如嘉善的巧克力甜蜜小镇、常山的赏石小镇,依托企业投资,形成产业与旅游的深度融合,带动上下游多个产业发展,实现收益上的“乘数效应”。

特色是小镇的核心元素,产业特色是重中之重。找准特色、凸显特色、放大特色,是小镇建设的关键所在。每个特色小镇都紧扣七大产业和历史经典产业,主攻最有基础、最有优势的特色产业,不能“百镇一面”、同质竞争。

即便主攻同一产业,也要差异定位、细分领域、错位发展,不能丧失独特性。比如,云栖小镇、梦想小镇都是信息经济特色小镇,但云栖小镇以发展大数据、云计算为特色,而梦想小镇主攻“互联网创业+风险投资”。

浙江省委政策研究室研究员于新东认为,找准特色要避免两种倾向,一是舍近求远、崇洋媚外和生搬硬套,没有产业基础,硬招商引资;二是选择性“失明”,以为当地无特色可寻、可挖掘。“属于小镇自己的山水风光、风俗人情、土特产品、镇街小巷、独特经济、个性产业、人文历史皆可为特色。”

“产城人文”一体,江南韵味十足

浙江特色小镇的形态“小而美”,是城乡之间的诗意联结,是“产城人文”一体的复合载体。

“骨架小”——规划面积一般控制在3平方公里左右,建设面积一般控制在1平方公里左右;“颜值高”——所有特色小镇都要建成3A级以上景区,其中旅游类特色小镇要按照5A级景区标准建设。

龙泉青瓷小镇建筑低密度、低容积率,小镇保留原汁原味的自然风貌基础上,让回归自然、田园生活不再遥远。大唐袜艺小镇现代感十足,以天然石材为主基调的小镇简洁现代,建筑物由一条名叫“美丽街”的沥青小道连接为有机整体。

特色小镇是改革创新的产物,也是承接、推进改革的平台。浙江省明确,特色小镇的定位是综合改革试验区——凡是国家的改革试点,特色小镇优先上报;凡是国家和省里先行先试的改革试点,特色小镇优先实施;凡是符合法律要求的改革,允许特色小镇先行突破。

特色小镇既承载历史,又面向未来,是产业的文化传承平台。文化是每个特色小镇的“内核”,文化基因植入产业发展全过程。

传承历史的小镇并不是被动发展或是纯粹的“博物馆”,如茶叶、丝绸、黄酒等小镇,既挖掘千年历史文化积淀,延续历史文化根脉,传承工艺文化精髓,又引领该产业创新发展,为传统产业注入新活力。

在经济新常态下,浙江利用自身的信息经济、块状经济、山水资源、历史人文等独特优势,加快创建一批特色小镇,这不仅符合经济社会发展规律,而且有利于破解经济结构转化和动力转换的现实难题,是浙江适应和引领经济新常态的新探索,使得浙江人“敢为人先,特别能创业”的精神再次喷涌而出。据统计,首批37个省级特色小镇2015年新开工建设项目431个,完成固定资产投资额480亿元,新入驻企业3300家。

(以上来源:新华社,记者常晓华、屈凌燕、王政)

【数据分析】

浙江自提出创建特色小镇一年多来,使得一大批传统小镇和产业园焕发出新活力,在扩大有效供给、促进“双创”、加快产业转型方面取得了可喜成绩,为浙江乃至全国供给侧结构性改革提供了新思路。

进入“十二五”以来,一直保持高速增长的浙江经济在全国较早出现速度换挡回调,经济发展中产业同质化、产能过剩、有效供给不足等问题凸显,如何破解这三大难题成为摆在面前的现实问题。

供给侧结构性改革中,强调破除供给约束、优化供给结构,提供生产要素的供给水平和效率,进而提高全要素生产率。浙江特色小镇建设正是供给侧结构性改革的重大举措。浙江省结合自身生态和人文特点、区域块状经济的特色和城乡协调发展的优势,提出“特色小镇”概念:它是相对独立于市区,具有明确产业定位、文化内涵、旅游资源和一定社区功能的平台。它不是产业园区,也不是行政区划,而是具有社区特征,是传承和展示独特地方文化的有效载体。通俗一点来说,小镇的“特色”在于,除了一定容量和特色的新兴产业,背后更有浓厚的历史底蕴,将历史与现代相结合,开拓新的发展。

找准特色、凸显特色、放大特色,每个特色小镇都紧扣信息、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造等七大产业和青瓷、黄酒、丝绸、根雕、茶叶、中药等带有鲜明浙江印记、文化底蕴深厚的传统产业,主攻最有基础、最有优势的特色产业,拒绝“百镇一面”,避免同质竞争。如此“一镇一业”的产业定位,突出“特而强”;功能集成“紧贴产业”,力求“聚而合”,这一独特的集聚模式为加快产业转型升级提供新载体,成为传统与新兴产业融合的一个新方式,新亮点。

此外,政府在特色小镇建设中“店小二”角色定位,是供给侧变化的另一亮点。特色小镇创建,改采取审批制为“宽进严定”的创建方式。坚持“达标了才命名,给财税和土地等政策,不达标不命名,不给政策。”有奖有罚,扶持政策灵活有力,避免以往经济开发区“一哄而上”的发展模式。对于小镇上的企业,政府通过制度供给、政策供给、服务供给,尽最大努力为创业者降低创业门槛、降低创业成本、降低创业风险,尽力做好“店小二”角色,促进产业链、创新链、人才链等耦合,为特色小镇注入无穷生机。

无疑,加快建设发展特色小镇,是浙江深化新型城镇化建设发展至今的时代必然。特色小镇不仅是新型城镇化发展的创新缩影,也是供给侧结构改革的实践探索。

来源:文化大数据