原创歌剧《骆驼祥子》亮相 《小白菜》变咏叹调

2014年6月25日晚,国家大剧院酝酿创作三年,由郭文景作曲、徐瑛编剧、张国勇指挥、易立明执导的原创歌剧《骆驼祥子》完成了它的世界首演。

该剧用宏大壮阔的交响音乐,充满老北京情怀的舞台视觉,在“大歌剧”中融入了令人难忘的北京滋味。韩蓬、孙秀苇、田浩江、宋元明、孙砾、梁羽丰等歌唱家的倾情演绎,令老舍笔下诞生78载的那些经典人物唱出了拥抱岁月的动人咏叹。

歌剧《骆驼祥子》由享誉世界的作曲家郭文景谱曲。1994年6月,郭文景的第一部歌剧《狂人日记》在阿姆斯特丹首演。20年后,他倾注两年心血的作品《骆驼祥子》在大剧院完成了世界首演,这是他个人创作的第五部歌剧,同时也是二十年来第一部牵手国内机构的歌剧作品。中国故事、中国团队、华人唱将,“《骆驼祥子》是我第一部中国约稿、中国首演的歌剧。我期盼这一天整整二十年。今天,愿望实现了。”

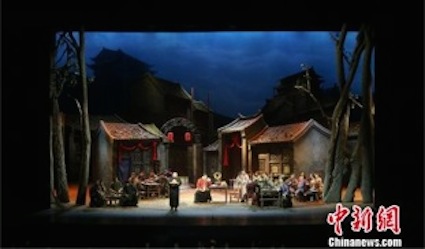

此次,郭文景以饱含张力的歌剧化音乐语言,缔造出纯正的歌剧味道,为这个属于北京城的故事编配了波澜壮阔的交响音乐,威尔第式的浪漫抒情、瓦格纳式的磅礴隽永隐隐其中。而在北京生活了三十年的郭文景对“北京滋味”有着独具匠心的渲染—三弦、唢呐等乐器的加入,京剧、民歌等音乐素材的使用,大鼓、叫卖的化用,使得整部歌剧有着深深的北京烙印。虎妞与祥子举行婚礼时,唢呐吹奏出民间婚曲的旋律与整个乐团的演奏交相辉映。第七、八场间的间奏曲,大胆采用了合唱间奏曲的手法,一曲合唱《北京城》情怀深厚,古朴庄严,更是精心嵌入《丑末寅初》中“花鼓谯楼”“听也听不见”等唱词致敬鼓曲大王骆玉笙,也致敬这座“古老城市”。舞台呈现上,身兼舞美设计师的导演易立明设计了北京特色鲜明的舞美布景,哈德门、白塔、天坛、故宫角楼、烟袋斜街、钟鼓楼等“北京名景”纷纷收入其中,巧妙的布景技术带来了视觉上的流动性,令观众移步换景间翻开老北京的记忆画卷—青砖灰瓦的主色调下,又见巍峨城楼、幽静胡同、热闹市集,这里正是祥子梦想启程的地方。而人们的视野也随着缓缓转台走街入巷,推开一座座院门后,故事徐徐展开,房前屋后的喜乐悲欢就在此穿插上演。

当晚大幕拉开,男高音歌唱家韩蓬以全剧的第一首咏叹调“瞧这车”亮相,能量十足的演唱、高亢明亮的嗓音中满含希望与干劲,“三年的梦想,三年的渴望。三年的积攒,三年的奔忙……就为了来这么一辆。”质朴的外表、憨厚的体态下,十分灵活地辗转腾挪于洋车左右,令许多观众称赞这个“祥子”太可爱。“祥子”演唱的同时,在全剧中都有精彩戏份的车夫甲乙丙丁配以四重唱,加之合唱团的不断“帮腔”,仿佛相声中的一捧一逗般新奇精彩,通过音乐绝妙地刻画出三教九流的群像。

享誉国际的女高音歌唱家孙秀苇和男低音歌唱家田浩江在剧中出演“虎妞”和“刘四爷”这对“父女档”。舞台上,田浩江嗓音雄厚有力,一人演唱胜千军万马,生动地塑造了冷漠霸道、视财如命并对女儿无情的刘四爷。而女高音孙秀苇是首次出演中国歌剧,她兴奋地直言道:“特别刺激!我第一次在中国、在国家大剧院、唱中国的歌剧,终于所有台下的观众,能毫无障碍地听懂我在唱什么!”在“收车份儿”“大闹寿宴”中,孙秀苇的一举一动将虎妞的泼辣直爽演绎得活灵活现,不难看出其在表演上下的功夫。尤其是“结婚”一场重头戏,孙秀苇与韩蓬的二重唱深具张力,“虎妞”不顾一切嫁给祥子时的高亢抒泄尤为震撼人心。而当凄厉的唢呐,声嘶力竭的镶嵌在恢宏交响中,一段迎亲之曲奏出了预示着悲剧命运的彻骨质感。张国勇执棒的大剧院管弦乐团此时爆发出全部能量,以富有层次、饱含激情的演奏,将每一个音符的情绪都烘托到极致,令人整场难忘。

下半场始于“逛庙会”一场,大剧院合唱团将老北京城的百态众生刻画得惟妙惟肖。曲调明丽、欢快的合唱“硬面饽饽年糕坨”中,迎来了“祥子”和“虎妞”先后的出场。而两人在庙会上的迥然心态,为更激烈的戏剧性冲突埋下伏笔,预示了未来命运悲剧的接踵而至。其实,虎妞的形象之所以几十年来被人们津津乐道,不仅因为她张扬的性格,也源于她的敢爱敢恨。曾在大婚时唱出“嫁了个我喜欢的大丈夫死也瞑目!”的虎妞,即使在今天也有着令人咋舌的勇气,却终躲不过命运之手的嘲弄—“虎妞之死”是整场演出中戏剧感最突出的一段,夜色中漫天狂舞的飘雪裹挟着零落的纸钱,为这个活得痛快的女人送行。极具仪式感的视觉营造与诵经般的合唱压抑地诠释着生命的无常。

值得一提的是,剧中同样具有上佳表现的另一对“父女档”二强子与小福子,由著名男中音孙砾和女高音宋元明饰演。孙砾在“二强子醉酒”时的表演入木三分,一句“命是一钱不值的王八蛋,天是有钱人家的看家狗”令人不寒而栗。他的女儿“小福子”被迫卖身为妓,这样一个在世人看来卑贱的女子,作曲家却为她谱写了教堂圣咏般的旋律,唱演俱佳的宋元明嗓音纯净、弱音空灵、表演引人生怜。其中,小福子的咏叹调引用河北民歌《小白菜》为主题并进行升华,熟悉旋律中的轻吟和对凄惨身世的哭诉令不少观众啜泣。而当“小福子”死后出现的合唱“北京城”,就像为这个城市中所有苦难与不幸而诵唱的“安魂曲”,磅礴的交响、庄严的咏唱,“端正的牌楼……呼啸的鸽哨,惊醒一场梦”宣示着这座古城荡气回肠的岁月过往。

据悉,首演当晚正值“国家大剧院2014世界歌剧院发展论坛”开幕,来自14个国家的34家全球著名艺术机构的领导者,以及国内众多知名艺术家共同观看了《骆驼祥子》的首演,他们不仅感受到了大剧院的创作能力和艺术水准,更是沉浸在“大歌剧”气派下浓郁的中国味道和北京风情之中,纷纷给予该剧高度赞誉。未来三天,王心、张亚林、沈娜、周晓琳、关致京、王鹤翔等实力歌唱家还将相继闪亮登台,联袂演绎这段京城岁月的悲喜沧桑。

(以上来源:中国新闻网,内容略有删减)

国家大剧院原创歌剧《骆驼祥子》重磅归来

由国家大剧院汇聚作曲家郭文景、编剧徐瑛、导演易立明等一线主创全力打造,由指挥家张国勇与韩蓬、孙秀苇、宋元明、田浩江、孙砾等华人众星联袂演绎的原创歌剧《骆驼祥子》5日开启第二轮演出,通过精致的唱段、恢宏的交响、跌宕起伏的剧情与栩栩如生的人物,在元宵节当晚再次为观众献上了一部臻求至高艺术品质的原创大戏。

国家大剧院原创歌剧《骆驼祥子》问世于2014年6月,老舍之子舒乙先生在看完歌剧的首演后十分激动:“我认为这是最符合老舍原著精神的一次改编。”

2015年3月5日,“升级版”歌剧《骆驼祥子》的首场次与此间观众见面。一部家喻户晓的老北京故事,在歌剧舞台上历经新一轮的精细打磨后,再度咏唱出了京城岁月的动人篇章。

据导演易立明透露,本轮排练中他始终在思考,该如何表现老舍作品中的悲剧性因素。在反复推敲与尝试后他觅得灵感:以“喜剧化”的表演方式说悲剧故事。而这种“喜剧化”并不单单体现在车夫们的插科打诨、虎妞的刁钻撒泼上,实际上,是通过一种轻描淡写式的口吻讲述小人物的命运--例如“庙会”一幕中,喜气洋洋的合唱音乐描绘出老北京城的热闹景象,虎妞在此偶遇人和车场的车夫,得知刘四爷变卖车场继而搬走的噩耗,犹如遭受晴天霹雳,瘫倒在地唱出绝望的旋律。此时路人纷纷围观虎妞,而片刻后,众人爽朗粗犷的唱腔“吃,可着劲儿地吃!喝,可着劲儿地喝!”便再次响起,虎妞的悲伤被淹没在了人海中;还有尾声“枪决”场景中,刘四爷充满回味地为车夫们描述当年凌迟处死犯人时一刀刀活剐的景象:“跟片鸭子一般那叫一个看得过瘾!”此时,车夫们的脸上纷纷露出了异常兴奋的神情。编剧徐瑛曾感慨:“老舍的'流氓无产者'写得真是丝丝入扣!”而本轮戏剧处理中多次借用“围观”的视角,将老舍笔下的悲剧因素真实地展现在舞台上。剧中形形色色的小人物们,他们微不足道,他们麻木不仁,他们不堪一击,而他们却恰恰又是北京城的主人,这便是一个时代的悲哀。

另外,为使戏剧情节更加紧凑,本轮《骆驼祥子》做出了近30分钟的“瘦身”处理,在“结婚”“虎妞之死”“小福子咏叹调”等唱段中,剧中人物间的戏剧冲突进一步凸显。而据导演易立明介绍:“这一版《骆驼祥子》并非'简版',而是更加贴合了老舍精神的'升级版'。”其“升级”着重体现在戏剧结构的调整与表演方式的突破上。总揽全剧,戏剧结构的调整集中落脚在剧末第八场处--小福子的自杀引来了路人围观,接着,随着一声凄厉的“杀人了”,众路人又纷纷冲向刑场看曹先生被枪决的过程。一声冰冷的枪响后,圣咏般的合唱“北京城”似唱给一座城的安魂曲般,成为全剧情感的汇聚与升华,易立明更在此处运用电影回放式的舞美手法,在众生身后不断流动变换着剧中曾经的一幕幕场景,使这段京城岁月的沧桑往事闪回于观众眼前。这一幕中,合唱团的演唱极富层次感,每段唱词、每句旋律都倾吐着真情。而国家大剧院管弦乐团在张国勇的执棒下,也以饱含激情的演奏,将音乐的情绪都烘托到极致,令现场观众动容落泪。

演出当晚,洋溢着老北京韵味的画面与旋律仿佛将观众带回到了早年照片里的旧时京城--开场纱幕上颇具年代感的黑白画面,便是古老的西直门城楼耸立在皑皑白雪中,可谓无数老北京人童年记忆中的景象。而当大幕拉开,高耸的西直门城墙屹立眼前,伴随着祥子轻快嘹亮的唱段“瞧这车”,挑担的、说书的、算命的、学生人来人往,老北京集市的热闹景象跃然眼前。“庙会”一幕的舞台布景参照早年间西四牌楼的老照片设计而成,小商小贩们吆喝叫卖的硬面儿饽饽、黄面儿火烧、焦圈烧饼、冰糖葫芦等老北京小吃,则原汁原味地展现出京城的民俗风貌。而在合唱“北京城”中,“枪决”刚刚结束,夕阳染红了天际,这一片耀眼的天色又像是被曹先生的血染红的。高高的城墙延伸向远方,厚厚的城门下,蚂蚁样的人,咏唱着陡然惊醒的一场梦,诉说着无情的时代和一座城的魂。

在本轮演出中,韩蓬、孙秀苇、宋元明、田浩江、孙砾等主演不仅在演唱上驾轻就熟,在对人物的演绎上也更为细腻出彩。韩蓬饰演的祥子,从最初亮嗓“瞧这车”时的意气风发、与虎妞“结婚”二重唱中的憋屈愤懑,到几番起落后的落魄嘴脸,激愤、隐忍、悲伤、绝望每一阶段的人物内心都在旋律咏唱与戏剧演绎中打磨得丝丝入扣。饰演虎妞的孙秀苇不仅唱功一流,更是“演技爆发”,说服祥子去提亲时的得意神情、撞见小福子为祥子包扎伤口时的“急赤白脸”、唱出“虎妞之死”咏叹调时奄奄一息的真情流露,孙秀苇如同被虎妞“附了体”,活脱脱地将老舍笔下的人物搬上了歌剧舞台。而饰演小福子的宋元明,声音干净柔美,在“小福子咏叹调”中,高音的弱唱极尽展现了这一角色的凄苦与无助,情思细腻动人。而嗓音雄厚有力,表演上张弛自如的田浩江更是在“拜寿”一段中将刘四爷的匪气与霸气表现得痛快淋漓。二强子的饰演者孙砾唱演俱佳,"醉酒"一幕中对无情命运的泼骂与诅咒,让观众眼睁睁地目睹一个曾经的“祥子”如何潦倒于眼前,唱功与演绎令人称道。

据悉,明晚金郑健、周晓琳、李欣桐、关致京、王鹤翔等另一组主演还将继续带来精彩演绎,该剧将连续演出至3月8日。

(以上来源:中国新闻网,内容略有删减)

郭文景把歌剧味道放在了第一位

中国歌剧曾经走出民族歌剧这条路,而后也尝试将意大利歌剧浪漫抒情的咏叹调、20世纪无调性音乐与中国的戏曲韵白相结合,创造一种新的“中国歌剧的语言”。从《狂人日记》《夜宴》《凤仪亭》《诗人李白》到今天我们听到的《骆驼祥子》,郭文景在歌剧创作这条路上整整走了20年,始终没有停下思考、探索、寻找的脚步。在《骆驼祥子》中,音乐的呈现方式是纯西方歌剧式的,从重唱中复调手法的运用、合唱中丰富饱满的和声、自始至终宏大的交响乐队配器等均可体现出来。这部歌剧的音乐以无调性为基调,作曲家调动了一切西方歌剧须具备的手段和要素,以往民族歌剧最在意的“中国味道”倒成了背景。郭文景真正做到了他所说的,追求歌剧的交响性、戏剧性与抒情性,把歌剧味道放在了第一位。

同时,《骆驼祥子》里最值得一提的还是郭文景对“中国元素”的“背景式”运用。郭文景的音乐有着一种动人的多面性,他们这一代作曲家既接受了良好的西方音乐教育,又对中国民族民间音乐有着足够的重视和深入地研究,因而呈现出优秀的中国音乐素养。在《骆驼祥子》中,没有“急于宣告我来自中国”式的表达,那些说唱、曲艺、叫卖,甚至民间乐器等“中国声音”都出现得自然、静谧而和缓,与西方歌剧的诸元素浑然天成,相得益彰。就如那令人听一遍便过耳不忘的“小福子的咏叹调”,是以民歌《小白菜》旋律幻化而成;圣咏般宁静、庄严、肃穆的合唱《北京城》的旋律则引用了京韵大鼓《丑末寅初》的曲调,它们经过作曲家的精心修饰,在西洋和声与交响乐配器之下,成为歌剧中的精彩唱段。而作为贯穿全剧始终的单弦曲调,跟随祥子的命运变化而变化,不仔细辨别很难察觉其中的关联。作曲家对民间乐器的使用也是节制而恰到好处的,常常出现在红白喜事中的唢呐,此时在虎妞和祥子结婚以及虎妞难产而死的段落中,声声渲染出极度悲凉的气氛。

这部歌剧最大的突破是宣叙调的创作,摆脱了过去生搬西方歌剧的写法,中文的四声处理得细致、精准,与旋律完美贴合,听来完全没有语言的违和感。

演员、乐队及合唱的表现也可圈可点。无调性音乐对于接受意大利、德国古典歌剧教育为主的专业声乐演唱家们亦并非易事,何况还要在戏剧表演的情境之下。而此次众位演员携国家大剧院交响乐团和大剧院合唱团,不仅音准出色,对如此复杂多元的音乐把握得也相当精准。

《骆驼祥子》很好地融合了现代与传统、西方与中国,无调性与有调性在其间自如转换。中国音乐元素在西方大歌剧的整体构架中生成、演化,作曲手法娴熟、洗练。作曲家写得恣意,听众们也听得过瘾。这是一部真正意义上的中国大歌剧,在西方歌剧与中国音乐结合的探索之路上迈出了一大步。

(来源:京华时报,内容略有删减)

【数据分析】

老舍的著名小说《骆驼祥子》真实地描写了老北京社会底层人民的生活。小说曾经被改编成话剧、电影、戏曲等多种艺术形式。由郭文景作曲、徐瑛编剧、易立明执导的国家大剧院原创歌剧《骆驼祥子》,选在2014年6月首演,正是对2014年老舍先生诞辰115周年的致敬之作。

该剧的作曲由享誉国际的中国作曲家郭文景倾注了两年的时间潜心创作。这部有着众多改编版本的经典作品,郭文景的音乐并非延续多数改编中的京味路子,而是以饱含戏剧性张力的歌剧化音乐语言、瓦格纳式的厚重宏大的交响乐写法,缔造出纯正的、符合国际标准的歌剧味道。在此基础上,他在作品中使用了京剧、曲艺、民歌等素材,如小福子的咏叹调中使用了河北民歌《小白菜》的动听旋律,合唱段落中借鉴了京韵大鼓《丑末寅初》,在“大歌剧”中巧妙糅入北京滋味,恢宏大气又不失亲切感。

此外,他还在交响乐队中引入唢呐和大三弦等极具“中国音色”的民族乐器作为交响乐中的“调味料”,使“大歌剧”与“中国味儿”相映生辉。众所周知,中国音乐虽有自身的独到传统和美学亲和力,但与经过古典音乐特别是德奥传统浸淫过的现代西洋音乐相比,吃亏在结构薄弱,缺乏形式展开的基本套路(如奏鸣曲式、变奏曲式等),乐器和乐队音域有限,音乐语言单一,调性限制过严等。郭文景的“作者音乐”(套用电影研究领域的“作者电影”概念)则在这些方面有效克服并超越了民间音乐、流行音乐的约定俗成性质,将歌剧《骆驼祥子》一举定位在当代严肃音乐作品的范畴里。在此基础上,民乐特色乐器和地域性乐器(三弦、唢呐、大鼓等)以及传统北京地方文化元素(叫卖声、戏曲和民歌唱段等)的融入,并不伤害音乐整体层面上的结构密度和审美强度,从而避免了自谭盾、瞿小松以来一直困扰中国先锋音乐的现象:在单薄的旋律线上使用突兀的异国情调甚至猎奇式“中国元素”哗众取宠。这或许与郭文景一直居住在国内,创作心态和重心相对偏于国内有关。

纵观整部歌剧,看得出作曲家做了刻意的布局,力图做到每场戏都有一两个重头的、可资回味的唱段。从第一场开幕时祥子的咏叹调《瞧这车》,到第六场小福子的咏叹调《我就像是墙边那一棵草》,直到第七、八场之间的间奏曲《北京城》,高潮迭起。虎妞和祥子的二重唱《我要让全世界知道》和虎妞最后的咏叹调《我要死了》更是歌剧艺术形式发文学作品《骆驼祥子》之未发,把祥子与虎妞充分戏剧化乃至把戏剧冲突极端化的同时,也让“诗”呼之欲出,发而为“歌”,自然、激烈、寓悲于喜,由喜而入荒诞,却又在荒诞中隐含着真情,给人留下很深的印象。

全剧音乐上的最高点,无疑是大合唱《北京城》:“厚厚的城墙,歪斜着影。喧嚣的城市,蚂蚁样的人……”它以大教堂唱诗班一样的虔诚、庄严、历史感和人性,唱出了北京城“道是无情还有情”“天若有情天亦老”的厚重和沧桑。这种最“西洋”的、源于基督教的歌咏形式,到头来证明是全剧最有“京味儿”的唱段。这对我们思考民族风格、中国传统等问题,都带来了惊喜与启示。这是整部歌剧的升华之处,也是作曲家和编剧、音乐形式与文学内容相得益彰的亲和点。它在音乐和情感升华上的完美感让观众不能不希望歌剧就在这里终结,以至于最后一场《祥子的沉沦》显得有些画蛇添足。从另一方面讲,我们也应该强调,这段以大合唱形式出现的间奏曲,足以证明对“京味儿”和所谓“北京文化”的再现,本身不足以也不应该成为当代艺术作品孜孜以求的目标,而只是符合艺术规律的自由创作活动的副产品或审美效果。刻意为之,则会造成歌剧题材或素材方面的背景性、装饰性元素(北京城、北京人、民俗、市井生活等)同作品的形式与结构的游离,而后一方面其实才是这部歌剧的真正的“内容”。北京在这段大合唱里能作为一种超越性的艺术形象出现,首先是、最终也是因为它完全同艺术美的种种外观(音乐、唱词、舞台设计、道具服装等)融合在了一起。

总之,歌剧这种艺术在中国乃至世界,都没有像有些人所担心的那样走向没落,反而在与各国文化融合的过程中形成了各自鲜明的特点,从而被越来越多的人所接受。《骆驼祥子》中郭文景将单弦、京韵大鼓和京剧等传统的北京音乐素材融入出来,就是在新的层面上对歌剧的戏剧性、抒情性、交响性与地域性、民俗性认同感的一次全新尝试。

来源:文化大数据