诗意良户艺术村——古村落保护开发的另一条道路

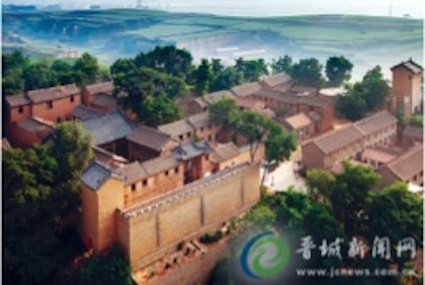

沿二广高速由南向北,从高平出口下,顺着331国道向沁水方向走15公里,便看到了良户村高大的牌楼。千年古村落—良户,交通便利,三面环山,四河汇水,北枕凤翅山,南耸双龙岭,西连高平关老马岭,是一座规模宏大、布局合理、极具特色的古村落。

良户古村历史悠久。长平之战时,这里是秦军东进的必经之地,周边的空仓岭、安贞堡、秦城、马游、康营(古光狼城)、皇王寨、皇王头、古寨等地都与长平之战有关。唐宋成为较大的杂姓村落,金元时期修筑了著名道教宫观——玉虚观。明清时期村落商贾兴盛官宦辈出,修建了许多朴拙厚重的民居庙宇。古民居连片成群,布局合理,高低错落,结构精巧,尤其是砖木石“三雕”艺术,美妙绝伦,堪称明清时期丹河流域太行古村落的杰出代表。

良户古村形似展翅欲飞的凤凰,民居建筑择吉选址,东西较长,北高南低。古街道以观音堂至祖师庙为中轴线,依次分布有后街、西街、东街、太平街和蟠龙古寨。古街巷至今保留了石条铺地,格局完整,脉络清晰,景观古朴厚重。古民居择吉而建,错落有致,门楼显赫,古匾斑驳。旧有“两寨二庄”、 “三湾五街”和“九巷八阁”和“砖包房子狮子门,有女嫁到良户村”等传说。青山绿水龙凤树,山环水绕大王庙,雄风灵韵侍郎府,固若金汤蟠龙寨,可谓是藏风聚气,山清水秀,人杰地灵。

良户是一座活着的历史博物馆,村民们仍然居住在一座座精美的明清建筑中,木匠、铁匠、铜匠、典当行、磨坊、豆腐坊……,真实再现了明清时期丹河流域太行古村落农耕商贾生活图景,村民们独具特色的街道士、出旗山、擎神会、百子桥、送鬼王、晒龙王、散路灯、迎神赛社等许多民俗活动,和依然在鲜活上演的上党八音会、上党梆子戏和高平秧歌等,丰富着百姓的日常生活,也延续着古老的农耕文明。

古村历代以农耕为主,兼营商业、手工业,经济富庶,注重文教,民风淳厚;百姓安居乐业,文风昌盛,科第连绵,人才荟萃,秀才举人进士不绝,为高平文化大村。仅田氏家族一门就有田逢吉、田光复、田长文祖孙三代高中进士的科甲盛况。

良户——这个有着千年历史的古村落究竟应该怎样保护和开发呢?这不仅仅是个钱的问题,更重要的是眼光、境界和思路。从2007年良户村获得中国历史文化名村,七年多时间里,来了无数人,走了无数人,说了无数话,始终没有个定论,也始终没有人投资进来。这不仅仅是良户村的困惑,也是晋城市和山西省数量众多的古民居古村落的困惑。

良户开发有了领路人:千年古村落迈上了文化转型之路

2013年7月,良户村走进来一位年近六旬的长者,他在九十年代初曾在晋城市委办公厅工作过,对这片土地有着深厚的感情。他当过兵,下过乡,做过工,文革后恢复高考上了山西大学中文系,在乡镇党委、县委、市委、省委组织部、中央组织部都工作过,自己创办企业做了多年老板,收购过上市公司,管理过风险投资,对资本市场非常熟悉;写过剧本,拍过电视连续剧,对文化产业也不陌生。就是这样一位有着丰厚文化底蕴和丰富人生阅历的企业家,拿出自己毕生的积蓄,冒着血本无归的巨大风险,开始了自己的古村落保护开发之旅。他就是良户文化旅游开发有限公司董事长——杨建新。良户村支两委珍惜机缘,投桃报李,两委决议并经村民代表大会全体代表表决通过,由该公司五十年独家全权负责良户村的文化旅游开发。

坚信自己的人生使命,肩负着良户村父老乡亲的殷殷期盼,更希望能够为古村落的保护开发和村民实现就地城镇化开辟出一条新路,让这个村办小煤矿被关停后集体收入、村民就业都陷入困境的历史文化名村真正走上文化转型之路,杨建新董事长开始了一步一个脚印地探索之旅。

开发的新思路:明清大院是空的 体验的是文化

在此基础上,从去年十月份开始,良户文化旅游开发有限公司按照规划对良户村的基础设施进行了全面的改造,在主要街道铺设下水道、电缆沟;收回遍布全村的旱厕和猪圈,开始建设水冲式卫生公厕;修建了能停放350辆车的生态停车场,;在修缮好的古院落里,开业了“老电影茶吧”,作为文化项目的示范;把停业废弃的村办煤矿办公楼改建成了可以展示150幅摄影作品,供200人同时就餐的艺术酒店;从晋城市各县区废弃的古村落里收回了大量的古建筑构件和散失在民间的砖雕、木雕、石雕精品,为良户村的古建筑修缮做好了准备;对已经收回公司经营的几十个老院子进行保护性修缮;并对山西、陕西、河南、河北、内蒙、山东、北京、天津等八个周边省市自治区300多所含有美术院系的大学进行了调研汇总。

文化要成为产业,要有产品。传统的手工产品必须和时尚的设计结合,才能有市场,有了市场有了交易才会有传承。我们在良户提供的是一个充满文化气息的创作基地,是一个国际性的文化产品交易平台,这样才能吸引来体验文化的游客,才能留得住有创意的文化艺术工作者。

要有大视野,大思路,大格局,大团队。我们将要建设的500千瓦太阳能电站就是和美国人合建的,我们来的客人中将会有各国驻华使馆文化参赞,我们文化设计团队来自北京、深圳、西安,我们的智囊团中有国家行政学院生态文明中心主任、解放军艺术学院文学系主任、中央电视台纪录频道总导演、北京宋庄奠基人中国当代艺术之父、山西从事旅游行业领导工作超过三十年的专家、全国烹饪协会专家委员会委员世界酒店联盟副主席等等,欲成非常之事,必有非常之举,更得有非常之人啊!

首次提出:将良户作为沁河流域古堡游和高平旅游的集散地

2014年,良户将在已经完成基础设施的条件上,进一步美化全村的环境,修建三到四个水冲式公厕;把全村十多块原来布满旱厕和猪圈的空地,建成“石书苑”“申明亭”“楚汉亭”“文化廊”“大照壁”等充满文化气息的休闲场所;把明代商业一条街建成山西特色小吃和非遗产品老作坊一条街;把10多个老院子建成明清古院精品酒店;建立三至四个四合院画廊和一批高水准的艺术工作室;完成晋东南民俗博物馆一期并开展;全村实现免费Wi-Fi全覆盖;改建民居乡村酒店,形成1000张床位的接待能力,吸引山西省及周边省市艺术院校写生学生5000人以上;开展“莫言和当代中国文学国际研讨会”“中国乡村文明研讨会” “中国摄影十人谈”“沁河流域古民居摄影大奖赛”等一系列文化活动,为形成高平旅游集散地打好基础,为“大美高平”建设起好带头作用。

现在良户村在古村开发建设和经营中就业的村民已有上百人,未来预计每户将有一个人在文化旅游业就业,农民年人均纯收入将增加7000元以上,再加上基础设施改善、卫生条件改变、无线网络的普及,良户将走出一条就地实现城镇化的新路子。

2014年,国家行政学院生态文明实验基地、中央电视台纪录片创作基地、中国美术家协会创作基地、中国摄影家协会创作基地、山西省少工委农村儿童素质教育基地、山西省旅游培训基地、长治学院乡村文明建设基地等都将陆续落户良户村。山西省100家旅行社老总将在省旅游局和山西省旅游商会的组织下,于九月份来良户踩点签约,将良户正式作为沁河流域古堡游和高平旅游的集散地。

宏图正徐徐展开,前路将更加艰辛。我们从良户村已经发生和正在发生的变化中,看到了中国古村落保护和开发的美好未来,听到了一个煤炭产区文化转型的坚实脚步,让我们为杨董事长,为良户村委和村民们点一个赞,叫一个好!

(以上来源:光明网,内容略有删减)

中国古村落旅游开发路在何方:资源、潜力与前景

一、古村落旅游开发的资源潜力

古村落,是指保留了较大的历史沿革(民国以前建村),建筑环境、建筑风貌、村落选址未有大的变动,具有独特民俗民风,虽经历久远年代,但至今仍为人们服务的村落。古村落是传统村落的习惯称谓,是中国农耕文明的历史结晶,也是乡土文化的物质载体。

随着中国城镇化步伐的不断加快(1949年,中国城镇化率为10.64%,到1978年改革开放初年,中国城镇化率为17.92%,三十年时间城镇化率只提高了7个多百分点;1988年中国城镇化率为25.81%,1998年城镇化率为33.35%,2008年城镇化率达到46.99%,三十年时间城镇化率提高了近30个百分点。近十年来,中国城镇化速度不断加快,城镇化率每年新增1个多百分点,2013年,中国的城镇化率达到53.7%),中国传统村落正在加速消亡。“古村落是中国文化的根植所在,目前全国有230万个村庄,普查显示,依旧保存与自然相融合的村落规划、代表性民居、经典建筑、民俗和非物质文化遗产的古村落,现在还剩两三千个,而在2005年时,这个数据还是5000个。”全国政协委员、中国文联副主席冯骥才在2015年全国两会上的发言,引起了新闻媒体和社会各界对古村落的强烈关注。

1、中国传统村落

2012年9月,住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部联合成立了传统村落保护和发展专家委员会及工作组,标志着国家正式启动传统村落保护工作。2012年12月20日,通过全国第一次传统村落摸底调查,经传统村落保护和发展专家委员会评审认定,住房城乡建设部、文化部、财政部联合公布了第一批共646个中国传统村落名录。2013年08月06日,住房城乡建设部发布了第二批共915个中国传统村落名录。2014年12月25日,住建部、文化部、国家文物局、财政部、国土部、国家旅游局等联合公布第三批中国传统村落名录,全国共有994个村落入围。截至目前,进入中国传统村落名录的传统村落共有2555个。

列入中国传统村落名录的2555个古村落,是中国几百万个村庄中的历史精华,构成了古村落旅游开发的资源基础,也是古村落旅游发展的空间载体。 按照省份(不包括港澳台地区)排名,云南进入名录的传统村落最多,达到502个,占全国总量的19.65%,排名全国第一;排名第二的是贵州,共有426个传统村落进入名录,占全国总量的16.67%;排名第三至第十位的分别是浙江、山西、广东、福建、江西、安徽、河南、湖南。

2、中国历史文化名村

在中国2555个传统村落中,有一批保存文物特别丰富,具有重大历史价值或纪念意义,且能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的古村落,这些古村落,就是由建设部和国家文物局共同组织评选的中国历史文化名村。 按建设部和国家文物局2003年10月8日发布的《中国历史文化名镇(村)评选办法》,2003年、2005年、2007年、2008年、2010年、2014年,建设部和国家文物局分别评选出六批共276个中国历史文化名村。其中,第一批12个,第二批24个,第三批36个,第四批36个,第五批61个,第六批107个。

以上六批共276个中国历史文化名村,分布在29个省份(不包含港澳台地区),其中,山西拥有最多的中国历史文化名村,数量达到32个;福建排名第二,拥有29个中国历史文化名村;浙江以拥有28个中国历史文化名村排名全国第三;后面依次是江西、广东、安徽、湖南、贵州、河北和江苏。黑龙江和辽宁目前没有中国历史文化名村。

对照中国历史文化名村和中国传统村落名录,除青海省撒拉族自治县清水乡大庄村以外,其他275个中国历史文化名村,同时也位列中国传统村落名录。这275个古村落,是中国传统村落中历史价值最高、风貌特色最鲜明、原状保存最完整、历史传统建筑最多的村落,也是就旅游资源条件而言最好的村落。

二、古村落旅游开发的形式与现状

根据对中国传统村落和中国历史文化名村旅游开发现状的调查与梳理,中国的古村落旅游开发主要有三种形式:

1、旅游景区

依托古村落中遗存的历史古建筑和名人故居,开发博物馆、纪念馆、陈列馆等人文景点,或者依托古村落周边的山水资源和自然景观,开发自然景观型旅游景点,再配套必要的基础设施和服务设施,成为收费式的古村旅游景区,是中国古村落旅游开发的主要形式。

截至2014年底,在全国186个5A级景区中,依托古村落开发的5A级旅游景区有6个,占全国5A级旅游景区总数的3%,分别是安徽西递-宏村景区、龙川景区、古徽州文化旅游区、江西江湾景区、福建土楼(永定·南靖)景区、山西皇城相府景区。

2、农家乐

一批位于大城市郊区、交通可达性良好、生态环境优良的古村落,以农家乐为主要旅游开发形式,吸引大城市居民到乡村休闲,在周末和节假日表现尤为突出。其中,陕西咸阳市礼泉县烟霞镇的袁家村、北京门头沟区的琉璃渠村、浙江杭州市桐庐县江南镇的荻浦村,是其中的典型代表。与古村旅游景区以观光为主、以门票收入为主不同,农家乐型古村落通常不收门票,主要通过为市民和游客提供餐饮和住宿来获得收益。这一点与英国乡村的B&B(Bed & Breakfast)旅舍非常相似,主要为到乡村休闲度假的客人提供住宿和早餐。

3、度假村(区)

随着富裕阶层和中产阶级的兴起,游客的需求越来越多元化、对旅游品质的要求也不断提高。近年来,古村落旅游开发涌现出一种新形式——度假村(区)。不同于古村落旅游景区和乡村农家乐以接待大众客群为主,度假村(区)主要接待“小众游客”——对传统文化有偏好、对服务品质要求高、价格承受能力强的中高端游客;度假村(区)的开发主体,通常不是古村落的原住民,而是“新村民”——外来的文化型企业或高知分子。

中坤集团是中国古村落文化旅游开发的先行者。1997年,中坤投资集团开始对安徽省黄山市黟县进行整体旅游开发,取得了宏村、南屏村、关麓村等古村落30年的独家经营权,与黟县政府一起对宏村进行抢救性保护和古建筑修复。2000年,成功将宏村申报成为安徽省第二个世界文化遗产,促进了宏村品牌形象的迅速提升和旅游接待人次的快速增长。2002年,中坤集团在距离宏村仅3公里的奇墅湖畔开发黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村项目,包括黄山宏村奇墅湖国际旅游度假村、黄山奇墅湖演出剧场——宏村阿菊、梓路寺、梓路苑公墓和高档会所(度假别墅)五个子建设项目。2010年8月28日,黄山奇墅仙境中坤国际大酒店试营业,成为黟县第一家五星级标准酒店。2011年,宏村与西递一起成功晋级国家5A级旅游景区,成为安徽省第二批第四家5A级旅游景区。2013年,宏村景区接待游客达到152万人次,其中,境外游客达到6.5万人次以上。

三、古村落旅游开发的前景 纵览中国的古村落旅游开发,总体还处于起步阶段。虽然不乏西递、宏村、江湾村、皇城村、袁家村等旅游开发案例,但在2555个中国传统村落中,旅游开发的比例很少。如云南有502个传统村落,进行旅游开发的比例不足10%,开发尚可的古村落不到1%;贵州有426个中国传统村落,进行旅游开发的比例不超过5%,绝大多数古村落还处于“养在深闺人未识”状态。

制约古村落旅游开发的主要因素有以下几个方面:

1、交通闭塞,可达性差,在途时间成本高

“古村落之所以能够在城镇化的浪潮中保留下来,主要是因为交通偏僻而得以幸免。”一位古建筑专家如是说。交通的闭塞,一方面使很多古村落成功躲过了城镇化浪潮,另一方面也成为古村落旅游开发的直接障碍。

2、保护和修复前期资金投入大,开发经营压力大

绝大多数的古村落,由于村集体资金非常有限、村民个体的财力非常薄弱,几乎没有资金投入古村落的整体保护与古建筑的修缮修复。古村落的旅游开发,第一步首先就要进行古建筑的修复、村容村貌的整治、基础设施和服务设施的完善,而这些都需要大量的前期资金投入,超出大多数村集体、个人或企业的承受能力。以旅游开发成功标杆的袁家村和皇城村为例,皇城村的旅游开发依靠村集体企业——以煤炭产业作后盾的皇城相府集团进行大量的先期投入,袁家村的旅游开发同样依靠村集体企业——袁家农工商联合总公司前期的大量投入。

3、专业人才缺乏,旅游开发层次较低

大部分进行旅游开发的古村落,开发主体通常都是村集体成立的旅游开发公司。由于古村落缺乏专业人才,加上人才引进意识薄弱,人才引进力度有限,导致村集体旅游开发公司的旅游开发、经营管理人才奇缺,造成旅游开发的步伐非常缓慢、旅游开发的水平总体低下,难以适应客源市场不断升级换代的旅游需求。

4、复杂的产权关系与相对不规范的营商环境

古村落旅游开发依托于古村落风貌建筑和人文环境,在村落保护、旅游开发、经营管理中,必然涉及大多数村民的生产和生活,与村集体公共利益和村民个人利益有千丝万缕的关联。由于旅游开发的公共产权界限难以界定,现代旅游经营管理对村民传统生产和生活造成冲击,结果,在旅游开发与经营中,村民与旅游开发公司时常发生矛盾和利益冲突。

虽然制约古村落旅游开发的因素在相当长的一段时间内会继续存在,但是,古村落旅游开发的利好因素和发展机遇也在逐渐显现:

1、国家领导重视和政策扶持

2013年中央城镇化工作会议上,习近平总书记指出:“……让居民看得见山,望得见水,记得住乡愁。”按照中国特色的政治经济学规律,“领导是第一生产力”,中央领导人对中国传统村落保护的高度重视,促发了一系列上行下效的行动。2014年4月,住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部联合发布《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》(建村〔2014〕61号),确定北京市门头沟区龙泉镇琉璃渠村等327个中国传统村落列入2014年第一批中央财政支持范围,中央将拨付专项资金,鼓励地方各级财政在中央补助基础上加大投入力度,引导社会力量通过捐资捐赠、投资、入股、租赁等方式参与保护。2015年全国旅游工作会议工作报告指出,“2014年国家实施美丽乡村富民工程,七部门联合发文在全国挑选出6130个重点扶持村开展乡村旅游扶贫,与扶贫办共同推进旅游扶贫试点工作。……未来三年,全力推进乡村旅游和旅游扶贫、旅游致富工作”。李克强总理在2015年政府工作报告也明确指出,要“建设美丽宜居乡村”。

2、巨大的国内旅游市场和多元化的旅游需求

2014年,中国旅游业实现平稳增长,国内旅游人次约36亿人次,比2013年增长10%,人均出游次数约2.6次。从1984年约2亿人次增长到2014年的36亿人次,中国国内旅游人次在30年时间增长了17倍。根据2015全国旅游工作会议工作报告的预测,预计到2020年,中国从初步小康型旅游大国迈向全面小康型旅游大国,年人均出游次数到5次以上;到2050年,中国将实现从全面小康型旅游大国到初步富裕型旅游强国的新跨越,年人均出游达10次以上。伴随着国内旅游市场的提升发展,除了传统的“吃、住、行、游、购、娱”六要素之外,“商、养、学、闲、情、奇”等旅游新要素、新需求、新业态、新产品不断涌现。中国传统村落,特别是历史文化名村,由于其保留了传统的人文风貌和优良的生态环境,蕴含着中华民族传统文化的深厚积淀,体现出中国人的根植所在,再加上其特别适合于自驾一族参与性休闲体验的旅游目的地特性,已经越来越受到城市文化阶层和都市青年旅游者的青睐,必将成为下一步旅游快速发展的新“蓝海”。

3、高知群体的“逃离都市”和“自觉保护” 在高度城市化和快速城镇化的同时,一批有理想、有情怀、有远见的高知群体,选择从城市“逃离”到乡村,主动从“市民”变为“村民”,回归传统的田园环境和乡村生活。

“物以稀为贵”,经济学的基本规律反映在古村落上,同样如此。一方面是不断增长的乡村旅游需求,另一方面是不断减少的古村落数量,古村落资源正在变得日益稀缺。分布在中国大地上的古村落,不但是旅游开发重要的后备资源,而且是被市场明显低估的经济资源。通过文化旅游的手段促进古村落的保护,通过经济开发的手段释放古村落的资源价值,构建和培育古村落内在的“造血机制”,可以走出一条古村落保护与开发有机融合的可持续发展之路。

(以上来源:微信平台,内容略有删减)

【数据分析】

近年来,各地古村落被毁事件时有发生。然而,来到太行山下,走进古村落良户,瞻仰楼台亭榭,细品古戏民谣,仍能感受古人在这里酿造的文化气场。这一座活着的太行古村落,从深邃的岁月中走来,饱历沧桑,如今为何还这样温润而鲜活?业内专家表示,古村落保护的碎片化,割裂了整个文化生态系统,会切断流淌的文化血脉,因此要对古村落进行整体性、活态性、原真性、延续性的保护,恢复其固有的生机与活力。

对遗产经济效益的开发必须是在保护的基础上进行,我们不能为了经济效益而去配合着开发,为了吸引游客而进行刻意的人为装饰,不尊重当地文化发展的规律,我们应当在保存原有文化的基础上,以当地原有的特色文化来创造经济效益。

首先是保护。

1. 应当加强对村民的教育,提高村民对遗产保护的意识。

2. 树立相关的法律法规,对故意破坏、损毁古遗存的行为予以惩治。只有所有人共同达成保护的共识,才能让古遗存处在一个安全、和谐的环境内。

其次是修复。要将遗存建筑内居住的居民清出,由政府、村委等相关部门逐步的有计划地对村落进行修复。修复是要其恢复原貌,而不是为了注重眼球而进行美化。修复过程中,一是要坚持生态保护,有机发展的理念;二是使用最少、最自然、最不经意的人工干预,同时充分利用本土、原生态、低碳环保材质和废弃建材,充分利用生态环保技术。

三是做到三个维持。维持原生态的田园风光,维持原真的田园乡村风情,维持原味古朴沧桑的历史感。四是保护发展的目标,通过保护使传统村落达到健康态、和谐态,体现在四句话上,即“风貌完整、舒适宜居、富有活力、人文和谐”。五是让传统村落和民居、传统文化回归本真,通过复兴让年轻人回归乡村、让鸟儿回归乡村、让民俗回归乡村。

最后是开发。将文化产业化,来促进当地的经济发展。需要注意的是整个过程要构建起属于本村落的文化核心竞争力,“村落的物质文化、制度文化、行为文化、精神文化,构成了古村落的文化结构,使古村落具备独特的识别性,四者相互联系、相互渗透,共同形成了古村落旅游的吸引力和卖点。”这是开发的重中之重。物质文化是整个村落的外在体现,是游客可以直接看得到的东西,因此要积极采用差别化战略,良户村整体上最大的特色是村中有寨,即蟠龙寨,当年村中的田逢吉归乡后在村后另建蟠龙寨,设围墙,成为一个独立的整体。在开发宣传过程中应当突出这一特色。

在突出亮点的情况下要完善整个村落,完善好旅游六大要素:吃、住、行、游、购、娱。村落可以将当年的明清一条街遗迹,开发成商铺,不仅可以满足旅游的需求,还可以带动当地的经济发展。在村内设置导游服务中心,为游客提供导行、讲解服务,使游客可以真正了解到村落的历史、文化意义。

来源:文化大数据