京剧演员晒点翠头面惹争议 回应称莫名其妙

日前,因为一则晒40多万元人民币都买不到的“点翠头面”的微博,天津青年京剧团程派青衣、国家一级演员、梅花奖获得者刘桂娟被推向了“风口浪尖”。网友认为,活生生拔翠鸟羽毛制成的点翠头面既血腥又违反环保原则,如此“炫富”令人不齿。近日,刘桂娟对记者表示,此事太委屈,但鉴于已经给院团造成的影响,自己不想对媒体说太多。记者也采访了专业人士,了解到“点翠头面”背后的历史传承,以及业内人士对此一分为二的态度。

争议

网友发怒:美吗?太残忍!我看到一片血红

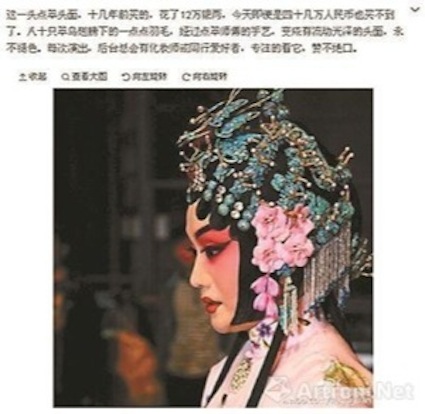

之前,刘桂娟发布图文微博称,“这一头点翠头面,十几年前买的,花了12万银两,今天即使是40多万人民币也买不到了,80只翠鸟翅膀下的一点点羽毛,经过点翠师傅的加工,变成有流动光泽的头面,永不褪色。”但刘桂娟没有想到的是,此微博发出后,引起了一些动物爱好者的强烈不满。随后,刘桂娟在网上与网友展开论战,最后删除了微博。

有网友愤怒称,“翠鸟不能人工饲养,胆子极小,羽毛却要活取,多数死去,或制成标本!”而点翠是活生生拔的鸟毛,其次翠鸟科物种全部列入《世界自然保护联盟》濒危物种红色名录。还有网友认为,“你说那蓝色美么?长在翠鸟身上的时候,绚烂得让人窒息。可粘在首饰上的时候,我看到的却不是蓝色,而是一片血红。”这跟象牙犀角鹤顶红一样,本就不是生活所需,不过是某些人硬加给它们“昂贵”的符号来满足私利而已,却给动物个体和生态平衡带来巨大灾难。

但也有网友声援刘桂娟称:“现在用什么制作头面那是一回事,传承下来的宝贝是另外一回事。刘桂娟按照行业的传统,有几套像样的头面不为过,也配得起,这和环保扯不上。”

对话

刘桂娟称委屈:我只是分享国粹艺术美,不是炫富

针对“点翠头面风波”,刘桂娟接受记者采访时回应说,“一些网民说我残忍,我觉得有些委屈”,刘桂娟说,“面对一些网友的质疑,甚至是攻击谩骂,我实在不知道该说些什么,感觉太‘无厘头’了。对于动物,我很爱护。我曾在微博里留言,让大家在开车时注意在车下躲避的小猫小狗。”

刘桂娟表示,点翠头面不是她个人的财产,因此不存在炫富;从戏曲诞生那一天起,点翠头面就有,国内各院团都买;在京剧这门艺术中,戴点翠头面合法又合规。“我晒这则微博只是想和粉丝们分享下传统国粹艺术行头的艺术美,告诉大家有这么一门手艺,没想到引起很多人的不满,实在有些莫名其妙。”刘桂娟说,点翠头面不是她做的,也不是她个人买的。“对于一个京剧演员来说,戴头面,是合法合规的,它体现了一个演员的实力。”

刘桂娟还告诉记者,“国家院团的头饰服装是按照国家规定购买的,各院团主演都会有专款专用买点翠头面。”而针对网友给出的“可以找一些替代品”的建议,刘桂娟解释说,现在也有一些“山寨货”,但质量太差,根本戴不住。“希望将来有一天,随着工艺的进步,能有‘价廉、质优、物美’的替代品出现。”

起底“点翠头面”

《甄嬛传》华妃的头面就价值百万

“点翠头面”真这么价值不菲吗?记者采访了省演艺集团省昆剧院舞美洪亮。他告诉记者,刘桂娟“晒”的确实是行价。传统戏曲的旦角演员都需要“头面”。所谓“头面”,是指整个头发的造型、饰物,“点翠”是其中一种。点翠是中国传统的金银首饰制作工艺,京剧青衣常用的头面之一,根据所使用的翠鸟羽毛大小又分为硬翠和软翠。看过《甄嬛传》的亲们,对“华妃娘娘”头上的“点翠”都不会陌生,据说“华妃”头顶中间的大凤是当年的真品,如今市价一套点翠售价将近100万元。

全国院团都有点翠头面,固定剧目角儿才能用

洪亮告诉记者,一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛,病死的翠鸟其羽毛一般还不能制作好的首饰。做出来的头面颜色以湖蓝为主,并搭配红色、橘黄色的羽毛,营造出整体的立体感,尽显贵重。国内各大京剧院团,都买有点翠头面,而价格也不菲,少则十几万元,多则几十万元,一些主演和名角都有自己专用的点翠头面。全国院团估计有“上千头”。目前省昆也就有两套。

舞台上在《苏三起解》这种比较“穷”的剧目里是看不到点翠头面的,而往往是大家闺秀,如昆曲里的《牡丹亭》《杜丽娘》用点翠头面比较多,再有就是后宫妃子出席正式场合时都会以点翠头面装扮。

已有改良

如今已改用鹅毛价格数万元

令网友心疼翠鸟的是,点翠所需的羽毛必须在活的翠鸟身上拔取,才可保证颜色之鲜艳华丽。刘桂娟的头饰要用到80只翠鸟,而梅兰芳先生的点翠是颜色绝对相同的软翠,一头大概需要几百只翠鸟。而翠鸟不能人工繁殖,都是来自野生。1933年,中国最后的一家点翠工场终于关闭,原因是点翠翠羽鸟毛已经绝市。

也有网友提出建议,“真希望以后的剧组(艺术家)从热爱地球生命的角度出发,多用仿点翠的首饰,其实除了专家,平常人很难指出两者间的重大区别。不管是专业的,还是粉丝们,自己学着做,也不那么难。挺好看的!”对此,洪亮也告诉记者,翠鸟濒危,国家也禁止用翠鸟羽毛来做头面,现在院团的点翠头面都改用鹅毛染色做,但价格也要几万元,能做的艺人也越来越少,再有就是真丝染色做成,观众坐在台下,看起来效果也差不多。

业界态度

头面是“脸面”,京剧历史传承绕不开

对于此事,京剧界人士也认为要一分为二地看。头面就是脸面,就是身份,用料绝不能对付,才能配得上角儿,对得起观众。“过去点翠头面都是老艺人的私藏,后来在院团,能戴着这些上台,那都是角色才能享受的待遇。这可能是不懂行的网友难以理解的。”洪亮表示,“过去用翠鸟羽毛做的头面,那是历史传承的老物件。京剧有它本身的文化特性,这些传承绕不开,你比如二胡不用蛇皮,改用牛皮,就会不伦不类。”

南京京剧名家张建强在接受记者采访时表示,“我们一般都用绸子染色做的头面。”他说,但是经过这件事情,也说明京剧界人士的环保意识不强,过去不讲究这些,现代人却要警醒。

(以上来源:扬子晚报,内容略有删减)

一次“点翠头面”的知识普及

京剧程派大青衣刘桂娟在微博上晒了一下她的点翠头面,没想到竟然引发了一场和网友的骂战。动物保护者们纷纷指责这种滥用翠鸟羽毛的行为,被不少人指“与吃鱼翅有什么区别”。还有人质疑剧团花这么多的经费置办如此“残忍”的行头,是否有意义。不过,更多的围观群众可能还是先愣愣地问了一句:点翠头面是个啥?

传统戏曲的旦角演员都需要“头面”,所谓“头面”,是指整个头发的造型、饰物,分为“软头面”和 “硬头面”,比如《新红楼梦》里十二钗的造型,就借鉴了软头面里的贴片子,看上去就像一只只小光碟;“硬头面”则是演员头上插戴的各种blingbling的饰物,“点翠”是其中一种,还有两种是水钻和银锭。

当时这三种饰物分别都是真的翠鸟毛、钻石和纯银,所以置办行头的成本很贵,所以《霸王别姬》里好戏的袁四爷给张国荣演的程蝶衣送了一套水钻头面当见面礼,出手之阔绰,让旁边的人下巴都要掉下来了。

点翠头面,因其色彩鲜艳和质地高贵,主要给身份高贵的女性角色使用,诸如杨贵妃、杜丽娘、崔莺莺等。一整套点翠头面大概有50件左右,包括泡子、鬓簪、鬓蝠、泡条、串联(三联、四联)、六角、大顶花、边蝠、边凤、偏凤、面花、压鬓、后三条、包头联、竖梁、横梁、后兜、太阳光、凤挑、八宝、福寿字、耳挖子、耳坠、鱼翅等各种单件。

而苦守寒窑的王宝钏这样的底层劳动妇女,只能戴戴银锭头面。

在梅兰芳的时代,拥有一整套定制的点翠头面,是很多名角的正常配置。这是他们登台的行头,也是一个演员的脸面。如今,点翠头面虽然已经几乎不再生产,但很多知名的戏曲名旦手中,多少还是会藏有一两套珍藏的点翠头面,大多是师承而来。只有在特别重要的演出场合,才会用来上妆。

点翠饰品

据传梅兰芳送给豫剧艺术家马金凤的点翠凤冠(局部)。

不过点翠并不是戏曲人物的专属饰品。 “谁家窈窕住园楼,五马千金照陌头。罗裙玉佩当轩出,点翠施红竞春日”,唐代诗人李峤就已经在诗句中吟咏“点翠”之美。所谓点翠的翠,就是翠鸟的羽毛。在染料工艺被发明以前,翠鸟羽毛是不可多得的装饰材料,因其色彩有绿松石般明艳,或蓝或绿,又兼光泽流丽,常被珠宝匠人用来与珍珠、宝石、黄金累丝镶嵌在一起。

其实在战国时期就有点翠工艺了。我们从小就听说过“买椟还珠”的故事,在嘲笑那个只要盒子不要珠宝的傻子的时候, 你可曾想过,什么样的盒子能让人不要珠子只要盒子?

这个故事出自《韩非子·外储说左上》:“楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟也,未可谓善卖珠也。”

这里的“辑以羽翠”就是把很多的单支翠鸟的羽毛规则地排列在一起作为装饰。

“翠鸟”是一种生长在中国福建南部和广东一带的留鸟,之所以人们要用它的羽毛作为装饰,是因为其背尾和双翼都长着亮蓝色且泛荧光的羽毛,这种羽毛在不同的光线下可呈现出皎月、湖色、深藏蓝等不同色泽,光彩夺目,富于变化。而后来无论什么替代品,都无法呈现出这种色彩和光泽上的变化。

点翠的制作技艺十分复杂,需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座,再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上,要求贴得平整均匀不露底子,以制成点翠首饰。

点翠发簪, 年代 : 清

据说古时各地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟,用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。点翠采用的翠鸟羽,左右翅膀上各十根(行话称“大条”)、尾部羽毛八根(行话称“尾条”),所以一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛,且翠羽必须由活的翠鸟身上拔取,才可保证颜色之鲜艳华丽。病死的翠鸟其羽毛好的首饰一般还不用(行话称“暗条”,色泽不行)。陈子昂曾为此写:“多材信为累,叹息此珍禽”。

也因为点翠饰品所费甚昂,而且对生态造成威胁,因此新中国以来,仅进行过一次大型的采集翠羽的活动。1958年,北京市文物局曾对出土的定陵凤冠做过修复。据北京点翠名家肖志峰之子肖广春回忆,在周恩来总理的直接过问下,定陵出土文物的修复工作得以顺利展开,其中出土的两件凤冠软翠残损严重,每件凤冠需两百只翠鸟的软翠(翠茸)才可修复。而根据色泽筛选,每百只翠鸟可选取五至六只为上品,材料的淘汰比高达95%。如以两件凤冠修复需四百只翠鸟为基数,那么所筛选翠鸟总数接近万只,数量之众超乎想象。

点翠工艺的高峰出现在清朝,由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式,“点翠”逐渐发展成为一门独特的金工技艺,随即成为金银制作中的重要工种。因为色彩光华艳丽且永不褪色,点翠头饰也成为宫廷后妃十分流行的饰品。皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰,从钿子、簪钗、头花、耳环,甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品,处处翠色,成为风尚。

为此,明清时期,宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色,清宫中内务府专门设立了“皮库”,负责管理和收集翠羽,而“银库”专门设有“点翠匠”3名,专门承造“翠活计”。

在《雍正十二美人图》中,很多清宫贵族女眷们的穿戴都可见到点翠,足见其风靡程度。

《雍正十二美人图》之裘装对镜,画中人头上所戴即点翠首饰。 所以这种装饰也被影视剧尤其是清宫剧广为借鉴,比如《甄嬛传》里华妃娘娘的头饰:

甄嬛没有华妃凉凉这么华贵,所以戴得少点:

辛亥革命后,随着传统封建制度土崩瓦解,点翠这一手工行业逐渐走向没落。 1933年,中国最后的一家点翠工场关闭,原因是点翠的翠羽鸟毛已经绝市。与此同时,人们开始用烧蓝工艺等取代点翠。也因此,如今真正的点翠的首饰都是稀罕之物,价值不菲。

点绸正凤。

如今戏曲人物的点翠头面也大多以点绸代替。点绸技艺与点翠相似,只是原料由翠鸟羽毛变作缎带抽丝。

但无论做工如何细腻,点绸头面都无法呈现出点翠的光泽变化和艳丽色彩。

(以上来源:澎湃新闻,内容略有删减)

曾盛极一时的“点翠”为何走向没落?

事实上,“点翠”作为一种中国古老的传统金属细工技法,是首饰制作中的一个辅助工种,古已有之,清末民初更是盛极一时,从宫廷流传到民间。作为传统戏曲化妆的一部分,很多名角大家都会为自己度身定做一套精美的点翠头面。但如今,因为翠鸟是保护动物,真正的点翠头面已经很少见到,制作技艺也几乎失传。戏曲舞台的点翠头面早已用“点绸”替代。而最精美的点翠发饰,恐怕只能去故宫博物院观赏。

历史悠久的点翠工艺

“谁家窈窕住园楼,五马千金照陌头。罗裙玉佩当轩出,点翠施红竞春日”,早在唐代,诗人李峤就已经在诗句中咏娥点翠之美。所谓点翠的翠,就是翠鸟的羽毛。翠鸟是一种生长在中国福建南部和广东一带的留鸟,其背尾和双翼都长着亮蓝色且泛荧光的羽毛,这种羽毛在不同的光线下可呈现出皎月、湖色、深藏蓝等不同色泽,光彩夺目,富于变化。在染料工艺被发明以前,翠鸟羽毛自然是不可多得的装饰材料,常被珠宝匠人用来与珍珠、宝石、黄金累丝镶嵌在一起。以翠羽用作装饰历史非常悠久,有可能追溯到战国时期。《韩非子·外储说左上》中曾讲述“买椟还珠”故事,其所提及的“辑以羽翠”的盒子就应是指用翠鸟羽毛做装饰。

从高峰走向没落

点翠的制作技艺十分复杂,需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座,再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上,要求贴得平整均匀不露底子,以制成点翠首饰。

点翠工艺的高峰出现在清朝,由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式,“点翠”逐渐发展成为一门独特的金工技艺,随即成为金银制作中的重要工种。当时皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰,从钿子、簪钗、头花、耳环,甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品,处处翠色,成为风尚。

为此,明清时期,宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色,清宫中内务府专门设立了“皮库”负责管理和收集翠羽,而“银库”专门设有“点翠匠”3名,专门承造“翠活计”。

在《雍正十二美人图》中,从很多清宫贵族女眷的穿戴即可见当时点翠的风靡程度。尤其是画中对人物服饰和首饰的描绘,点翠头饰造型别致明显,展现出清中期独有的首饰风格。

在北京故宫博物院珍藏的点翠首饰中,最精美的首推点翠簪和点翠头冠。包括明万历皇帝孝端皇后凤冠。这一明定陵出土的凤冠,是现存最具代表性也是最华贵的点翠首饰,是万历皇帝两位皇后的礼服。1958年,北京市文物局曾对出土的定陵凤冠做过修复,在周恩来总理的直接过问下,定陵出土文物的修复工作得以顺利展开,其中出土的两件凤冠软翠残损严重,每件凤冠需两百只翠鸟的软翠(翠茸)才可修复。而根据色泽筛选,每百只翠鸟可选取五至六只为上品,材料的淘汰比高达95%。如以两件凤冠修复需四百只翠鸟为基数,那么所筛选翠鸟总数接近万只,数量之众超乎想象。因此,出于保护自然生态考虑,此次修复也是新中国唯一一次大型的采集翠羽活动。

到了清末民间也开始受清宫首饰潮流影响,许多富庶之家都会在女儿出嫁时为其置办一套点翠首饰作为嫁妆,以平添尊贵。民间妇女无不以拥有点翠为荣。“压鬓钗横翠凤头”成为一时盛景。

19世纪末20世纪初期,广东作为华洋集聚地,成为国内著名的点翠饰品集散市场,而在北京,前门外廊房头条、二条、珠宝市,都是北京有名的翼作(金银翠花)一条街。当时,上乘的翠羽都从菲律宾进购,并被皇室享有,而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰,同样供不应求。同时,在华的外国商人也对点翠非常感兴趣,大量收购,广东更成为点翠的中转站,点翠工场林立。但辛亥革命后,随着传统封建制度土崩瓦解,传统生活方式与社会结构巨变,传统服饰发生了重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减,成为点翠这一手工行业走向没落的开始。

1933年,中国最后的一家点翠工场终于关闭,原因是点翠的翠羽鸟毛已经绝市。与此同时,人们开始用烧蓝工艺等取代点翠。也因此,如今真正的点翠的首饰都是稀罕之物,价值不菲。

戏曲中的点翠头面

不过,点翠的工艺一直被延续在戏曲的服饰之中。尤其是京昆艺术,戏曲舞台上的旦角演员都需要点翠头面。所谓头面,是指整个头发的化妆饰物。还分为“软头面”和 “硬头面”,前者就是各种造型的基础,“硬头面”则是演员头上插戴的各种饰物,一共分为“点翠头面”“水钻头面”“银头面”三种。

当时的三种饰物分别都是真的翠鸟羽毛、钻石和纯银。因为这些材质在舞台灯光下尤其流光溢彩。但后来因为成本问题,水钻开始用人造钻石替代,银头面则采取了铜胎镀银的方法制成。至于点翠头面,早年间曾经用孔雀羽的仿点翠替代,如今大都是用绸子染色制成的这种北派点绸头面取代。但无论做工如何细腻,点绸头面都无法呈现出点翠头面的光泽变化和艳丽色彩。

事实上,点翠头面并不是任何旦角都能佩戴的,戏曲的化妆有着严格的规矩。点翠头面,因其色彩鲜艳和质地高贵,在戏曲表演中,主要给身份高贵的女性角色使用。诸如杨贵妃、杜丽娘、崔莺莺等。一整套点翠头面大概有50件左右,包括泡子、鬓簪、鬓蝠、泡条、串联(三联、四联)、六角、大顶花、边蝠、边凤、偏凤、面花、压鬓、后三条、包头联、竖梁、横梁、后兜、太阳光、凤挑、八宝、福寿字、耳挖子、耳坠、鱼翅等各种单件。而苦守寒窑的王宝钏这样的贫苦妇女,只能戴银锭头面。

在梅兰芳的时代,拥有一整套定制的点翠头面,是很多名角的正常配置。这是他们登台的行头,也是一个演员的脸面。如今,点翠头面虽然已经几乎不再生产,但很多知名的戏曲名旦手中,多少还是会藏有一两套珍藏的点翠头面,大多是师承而来。只有在特别重要的演出场合,才会用来上装。

(以上来源:东方早报,内容略有删减)

【数据分析】

如果不是这一场争论,很多人并不知道什么是点翠头面。其实,看过戏剧的人应该见过这些传统饰物。头面指的是演员戴在头上的饰物,而点翠则是传统的金银首饰制作工艺。在制作过程中,会用到活的翠鸟羽毛,因其色彩鲜艳而永不褪色,有非常高的艺术欣赏价值。不过,由于翠羽取之不易,点翠饰品历来都是奢侈之物。据介绍,用点翠工艺制作的饰物早在战国时期就已有之,到清代更是成为宫廷后妃的时尚穿戴。对于戏曲家来说,这是戏曲艺术鼎盛时期对细节精益求精的历史证明;可对今天的环保人士来说,大概就是残忍了。

旁观戏曲艺术家和环保人士这几日针锋相对的争论,双方完全不在同一个语境之下。一方聊艺术,一方说环保,站在各自的立场上看都没有错,可惜的是彼此之间却没能搭上话。不过,换个乐观一点的心态来看,这样的对话与其说是国粹与环保之争,倒不如说是一次传统文化与现代观念的隔空对话,其中还是有些积极意义的。

“点翠”工艺的存在已经有几百年了,为什么到今天才引起人们的关注?在京剧艺术中像“点翠”这样,让环保人士不能忍的传统还有很多,比如演员头上的翎子是用野鸡尾部最长的羽毛制成的,据说也要活取的才好看,才能展示演员的风采。京胡等乐器也要用蟒蛇皮,而且特别讲究一条蟒身上只有背部的一小块最好,还得是野生蟒皮最好。要不是有了“点翠头面”引发的争议,人们或许不会了解到这些情况。

环保人士也应该注意到,“残忍”的传统背后,有着时代和科学技术的局限。以蟒皮为例,上世纪八十年代许多国家将野生蟒蛇列为受保护动物,国内院团赴外演出时,经常有乐器因为使用了蟒皮而被禁止入关。为此,业内人士专门研制了仿生蟒皮来代替,这种替代品在以前就不可能被生产出来。以今天的技术手段来看,点翠、雉鸡翎也都并非不可替代。

当京剧蹚过几百年的历史长河来到今天,要想继续保有生命力就不可能在孤岛上生存,必须参与到现代生活中。现代人也不应简单粗暴地否定传统文化中精益求精的追求,而应该真正走入其中,去了解我们的祖辈是如何创造了灿若星河的文化,并且去思考如何用今天的方式去延续这些文化。从这个意义上说,“点翠之争”本身是一件好事,我们从中可以看到社会文明的进步,而这样的进步与历史和未来都有着密切联系。

来源:文化大数据