茅奖作家刘斯奋:“屌丝”等变公用语言是文化堕落

刘斯奋自号“蝠堂”,自喻“快活的蝙蝠”。蝙蝠非鸟非兽,亦鸟亦兽;什么都不是,又什么都是。这恰如刘斯奋的一生——跨界,不断地跨界。

在《白门柳》获得茅盾文学奖、书画诗文创作亮相中国美术馆之后,刘斯奋如今对社会文化问题予以更多的关注和思考。面对现代汉语写作的低俗化与粗鄙化,大量恶俗的网络语言蔓延肆虐,他大声疾呼:语言的堕落,就是文化精神的堕落。

我们要坚守审美传统中国文化应“反俗复雅”

你看“屌丝”这样的词语就堂而皇之地成为公用语言,真是岂有此理!而语言的堕落,就是文化精神的堕落。

收藏周刊:去年三月,您在中国美术馆做了一个“贯通融会”的书画展。整整一年过去了,您又有何新的打算?

刘斯奋:我的小说《白门柳》获得了茅盾文学奖,书画作品也进入了中国美术馆展出,应该说,这辈子的人生目标大致完成了。从今年开始,在写作与书画这两块之外,我又有一些新的关注点,例如对中国文化的现状与走向进行更深入地思考。为此,不久前我提出汉代汉语写作或书面语,应该“反俗复雅”。

收藏周刊:您提出这个倡议的出发点是什么?

刘斯奋:必须看到我们的语言面临很严峻的问题。比如,汉语写作的某种低俗化、粗鄙化、暴力化的倾向,已经十分严重了。再者,网络上的语言暴力、语言粗话化已经蔓延到日常生活与写作中。你看“屌丝”这样的词语就堂而皇之地成为公用语言,真是岂有此理!而语言的堕落,就是文化精神的堕落。而我们古代的文言文,是具有源远流长的“雅”传统的。回归“雅”传统,就是希望现代汉语不要继续低俗化。

收藏周刊:但是,汉语写作也不能完全回到文言文时代吧?

刘斯奋:当然,正如鲁迅所说,人不能拔着自己的头发离开地球,我们也不可能回到文言文时代。但是,文言文的精神气质,这种语言背后所代表的思想、风度,以及那种文化理想与审美品位,我认为,却可以成为反俗复雅的一种资源。而现代汉语书面语的传统,如鲁迅、朱自清的语言,之所以能成为新的传统,说到底就是因为继承了我们民族的文化基因与血脉,而不是相反。我认为,当前的汉语写作,都必须始终坚守住中华民族传统的审美理想,也就是孔子从中庸之道出发所提出的“诗教”,其中的“温柔敦厚”观念,成为文学重要的审美原则。

(以上来源:中国新闻网,原标题:茅奖作家刘斯奋:低俗词语变公用语言是文化堕落,内容节选)

自称“屌丝”是文化堕落吗?

日前,茅盾文学奖得主刘斯奋接受媒体采访时称,“屌丝”这类词语堂而皇之成为公用语言,是语言的堕落,也是文化精神的堕落,今天应该回归“雅”传统,希望现代汉语不要继续低俗化。刘斯奋的话听起来很有道理,但俗语真会导致文化堕落吗?其实未必。

网络流行语生命力很脆弱

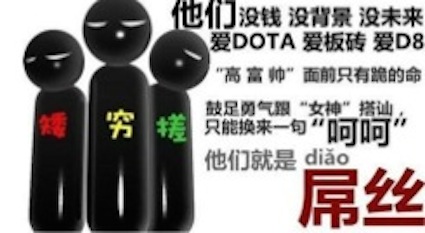

“屌丝”一词,是彻头彻尾的网络流行词汇,从诞生之初就蒙上了浓重的自嘲色彩。“屌丝”最初源于百度贴吧,本来是嘲讽之意,后来被李毅吧球迷接受用来自称,从此流行开来。“屌丝”一词暗含着无奈与自嘲,使用这类词汇的人群,出身低微、生活平庸而未来希望也很渺茫,他们当然渴望获得主流社会的认同,但他们不高、不美也不富,在激烈的社会竞争中,成功显得遥不可及,于是采取自嘲的方式,以此来对抗主流文化,戏谑主流社会,实则是一种无奈的反抗。

与“屌丝”类似的词汇还有“JRS”(贱人们),这是虎扑球迷的自称,同样带有自嘲性质,若对这类词汇进行归类,这些自嘲称呼可视为网民之间的谦称,带着解构主义色彩,这些词语一般流行于互联网,很少进入主流场合,正式场合少有人使用,特别是书面用语。

“屌丝”这类互联网词汇,生命力也极其有限,很多词语只能火爆一时,连一年时间都达不到,谁还会在2015年使用十年前的网络流行词如“美眉”“恐龙”,甚至去年流行的诸如“且行且珍惜”“也是醉了”,如今也没有多少人使用了,网络流行语本来就生命力脆弱,热度一过,再说就落伍了。

网络流行词也难登大雅之堂

“屌丝”“JRS”之类网友交流时的谦称或自嘲称谓,其实并不是什么新鲜现象,在传统文化中,同样存在着这类词汇,比如“贱内”“犬子”。显然,称呼妻子“贱内”并不是在骂妻子很贱,称呼儿子“犬子”也并不是在说自己是“狗”,这实际上是中国人含蓄、内敛个性在交往时的体现。网络流行词汇“屌丝”“JRS”只不过是这种传统结合现代解构主义思潮在互联网上的延续,对它们用不着大惊小怪。

诚然,“屌丝”之类词汇很“俗”,甚至有低俗之嫌,但这只能算是互联网文化的一部分,只能归结为网络亚文化,它们注定不能成为主流文化,也不会获得主流社会的认可,正如在传统文化中,存在着阳春白雪和下里巴人的分野一样,没人会认为几个网络流行词汇就能代表今天中国的主流文化。

其实,俗文化也有历史渊源,中国文化从来就不只有“雅”文化,陕北信天游中就有不少“低俗”歌词,比如“白花花的大腿水灵灵的×,这么好的地方都留不住你”,这种“俗”从来就是民间文化的一部分,但也从来不会进入主流文化,不会被《诗经》所收录。

网络流行词不会导致文化堕落

网络流行词和低俗词汇,并不是中国特有的现象,全世界的文化中都存在着或多或少这类词汇,以美国为例,美国的摇滚饶舌歌曲,充斥着大量的“fuck”“bullshit”类词汇,就算拿过格莱美音乐奖的GREEN DAY(绿日乐队),其歌词也充斥着性暗示或低俗描述。

比如,在一首名为《longview》的歌中,歌词唱道:“When mastur bation's lost its fun,You're fucking breaking”(当自渎都失去了快感,你就彻底崩溃了),这首歌其实是以描写自渎来反抗当时的美国主流文化。绿日乐队凭借《American Idiot》专辑获得格莱美音乐奖,主打歌曲《American Idiot》一样少不了“mindfuck”之类词汇,评委并未因此认为绿日乐队的歌会导致美国文化堕落,照样给他们格莱美最佳摇滚专辑奖。美国人对自己的文化和社会道德拥有足够的自信,他们不会认为一首带着俗词的歌就能导致美国文化堕落,事实上,美国文化在全球攻城略地,美国文化的软实力至今无人能及。

流行在互联网上的亚文化显然无法导致主流文化堕落,真正导致文化堕落、文化精神堕落的并不是这群自称“屌丝”的人,而是那些为得奖而到处“奔波”的柳某,为职称晋升而搞暗箱操作的田某,写出“纵做鬼,也幸福”的王某,含泪奉劝民众别添麻烦的余某,他们才是导致文化堕落的根源。

相形之下,自嘲是“屌丝”“JRS”的互联网网民,他们在一边自嘲一边为社会添加正能量,他们具有更多元的文化与价值观,他们也更能容忍不同意见,他们不会因为一两个俗语或流行词汇就高呼文化将要堕落了,他们其实正在将文化引领向更加宽容、更加多元的层次,要改变的显然不是他们,而是那些号称精英实则自甘堕落的“文化先锋”们。

结语: 任何一个国家,都不会因为几个流行词汇而导致文化堕落,既然能容忍一些人穿汉服背唐诗宋词,那就要容忍另一些人唱二人转跳广场舞。

(以上来源:腾讯文化,内容略有删减)

屌丝文化,不应贬斥也不应推崇

屌丝文化似乎成了互联网上的主流文化。屌丝腔最容易在网上引起共鸣,贴近屌丝成了不少人和机构对外发声的重要考虑,在“讨好”屌丝和“惹着”屌丝之间,多数人宁愿选择前者。一旦有谁有意无意触犯了屌丝的集体情绪,一定没好果子吃。

屌丝不是准确的身份称谓,这个词是中国特有的,它代表了互联网时代中国社会的一种风貌。很多人对自己的境遇不满意,认为自己身处社会底层,到网上发牢骚成了很多人释放情绪的最简单做法。自称屌丝者众,大家彼此影响,相互同情,并且逐渐形成一股舆论力量。

前互联网时代,舆论的承载空间非常有限,因而被精英主导。互联网创造了几乎无限大的言论广场,给了每一个人话筒,众声嘈杂压低了精英意见的影响力,重塑了舆论格局。

屌丝文化的流行深刻影响了互联网上的谈资,以及舆论场的价值取向。它崇尚自嘲,欣赏玩世不恭的处世哲学,同时又很敏感,对“高大上”的抵触旗帜鲜明。屌丝文化不是一种政治态度,它是碎片化情绪在互联网时代的自然集结。

对于屌丝文化,中国社会首先应当承认并且正视,不可对其采取对抗的态度。屌丝文化中有不少值得社会治理者关注的信息,也蕴藏了一些活力和价值,理解“屌丝情绪”并与之沟通,应是现代中国社会的常态化关注之一。

与此同时,屌丝情结不应作为互联网时代的主流精神去弘扬,它的一些负面元素应当被指出,应帮助年轻人建立对屌丝文化的一颗平常心。它可以被用来解压、娱乐,但年轻人不可沉迷其间,真的“以做屌丝为荣”。

屌丝文化放大了个人利益在社会中的真实地位,制造了“胸无大志合理”的假象。过度追“屌丝风”,视野和兴趣都会变窄,变得爱掰扯小事,死磕细节的对错,而忘记往前走和往高处走才是解决问题的根本过程。

中国作为大国,也作为一个因发展多而机会多的社会,还是应当崇尚一些英雄主义,以及民族和国家情怀的。屌丝文化在中国这么流行,但它不代表某种必然和永恒,它是社会转型期间的阶段性现象,上进心和大胸怀才是中国主流文化中百折不回的东西。

屌丝文化或许是激烈竞争时代的精神避难所,但它肯定不是世界的真实样子。它绝对做不了正为民族复兴而奋斗的中国社会的驿站。它只能是舞台上的一个剧目,博我们一笑,或者带给我们一声长叹。

一个真正的年轻屌丝,应当致力于人生境遇的改变。即使最终没做到,自强不息的精神应当代代相传。至于一些本身境遇不错的“假屌丝”,大概是想在屌丝文化里“混人场”,总让人觉得不太地道。 历史不会让“我是屌丝”成为一个骄傲的口号,现阶段它的过分时髦元素终将飘散。中国的改革也一定会给“屌丝们”创造更多的人生成功和改善机会,或许不久之后,屌丝将成为嬉皮士一样的历史词汇,成为一个时代特定社会风貌的文字纪念碑。

(以上来源:环球时报,内容略有删减)

【数据分析】

“屌丝”,原为粗语,现今已成为青年群体中的流行语和文化现象。从对“李毅吧”粉丝的称呼到现在流行的“屌丝”含义已经大相径庭。“屌丝”已不是原来特指的那一群出身卑微、内心充满纠结、无奈面对现实的年轻男性,而有着丰富的内涵。有的青年以自嘲的方式自称“屌丝”,将自己与“高富帅”“白富美”作区分;有的则用来贬责他人;有的以玩笑用之……“屌丝”已变成当下在网络上、在青年群体中流行的一种时尚、一种独特的文化现象。

“屌丝”流行文化的形成,与互联网的特点密不可分。网络流行的特点就是不断复制,而复制往往具有再造功能。对于青年来说,网络复制的简单性,以及在复制过程中的再造性,使更多的青年由被动受众与旁观者变成“屌丝”流行文化的直接参与者和行动者,“屌丝”一词就是这样经过不断地复制与再造,形成一种流行文化现象。而“屌丝”流行文化的行动者越多,对青年群体的影响就越大。不同青年个体所理解的“屌丝”与所运用的“屌丝”,往往根据自己所处的客观情景与内心感受进行再造,赋予“屌丝”特别的意蕴,如此才逐渐形成现在的“屌丝”文化现象。

“屌丝”流行文化的形成,是青春情结的再现。透过“屌丝”文化,可以看到与传统青年流行文化一样的表象特征,即情绪的外泄与自我的张扬,时尚的追求与内在的娱乐。实际上,任何一种青年流行文化传达的都是青春的声音与呼唤,一种人生特定阶段的沉思与矛盾,一种青年所特有的认知与情绪。有的青年不会在乎“屌丝”一词是否好听或贴切,主要是因为“屌丝”的流行。流行往往代表时尚,而时尚则表明自己与时代潮流同步,就有备受关注与入流的可能,就不会被人遗忘、被称为“老土”或被同辈群体所排斥,这种自我认同的强烈愿望使其更愿意投入流行与时尚之中。有的青少年不在乎其他成人的观点与看法,只要有同行者,就会坚持自己的观点与行为,甚至越是其他成人认为不好或不认可的事情,越会引起他们的兴趣与关注。

“屌丝”流行文化也是社会原因在青年群体中的直接映现与投射。市场经济快速发展使贫富差距加大,“屌丝”式的自嘲,就源于财富两极分化的社会现实,以及流行的择偶审美标准。许多青年面对的现实是:即使竭尽全力去奋斗,自己财富的积累与“高富帅”“白富美”所拥有的基础与条件还是相差很远。所以,不难理解“屌丝”那种复杂心情的表达,既有对现实的不满,也有无力改变现实的无奈;既有对“高富帅”与“白富美”的羡慕嫉妒,也有对他们的不屑。

同时,市场经济的发展使人们在衡量一个人的成功与价值时,往往加重财富与金钱的分量,注重经济条件与外表长相的择偶标准(尽管不具有普遍性)对青年产生冲击。“宁愿坐在宝马车里哭,不愿坐在自行车上笑”,这看似是个人的人生选择,却是社会流行的一种择偶标准在部分青年身上的投射,容易在青年群体中引发一种群体无权感或无力感。这种无权感与无力感不仅仅是对贫富差距现实的一种本能反应,对自己不利处境的一种无奈表达,也是对自我能力怀疑、不自信、不接纳自我的一种表现,更可能是一种错误的归因所致,即埋怨父辈没有给自己提供优厚的条件与基础。当然,同样的社会现实也会引发自强不息的奋斗精神,是“屌丝”不是自己的错,而是必须正视现实,只有靠自己去奋斗。

面对“屌丝”流行文化,我们更应该采取的态度是了解、理解、顺应与发展。理解这种文化现象所传达的青年群体的深层需求,顺应青年群体的这种独特表达方式,以发展的视角去更好地回应青年群体的需要。

来源:文化大数据