动画导演马克宣去世 曾创作“大闹天宫”“牧笛”等作品

原上海美术电影制片厂导演、动画家马克宣,因病于2015年4月6日逝世,享年76岁。他曾参与创作过《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《三个和尚》《哪吒闹海》《天书奇谭》等多部经典国产动画,多次获得中国电影金鸡奖和电影政府奖,是中国最辉煌的动画年代的参与者和见证人。

学生:马老师强调“一定要真心喜欢动画才可以”

还在北京大学软件与微电子学院就读的周梦迪是马克宣带过的最后一届学生,她曾有幸跟随马克宣学习中国动画史及世界动画史课程。今年1月,学期结束的那场作业汇报让她记忆犹新,平常晚上6点到9点的课,因为内容量大被延长到了11点才结束,75岁的马克宣老师扶着椅子的把手才能缓缓站起来,对每一组作业都进行了详尽的总结点评,脸上始终挂着微笑。

课外,马克宣常鼓励学生多做实践,并强调“一定要真心喜欢动画才可以,做出自己的风格,不能别人做什么你就按什么去做”。

网友:人人识得宫崎骏,何人所忆马克宣

得知马克宣逝世的消息,众多“动画迷”在微博上表示深切怀念和沉痛悼念:“给我们童年留下回忆的人,一路走好!”“《大闹天宫》和《天书传奇》实在太精彩!!!大师走好!”“真正做人民艺术的大师,哪部都是经典!”

同时,也有不少网友对中国国产动画的未来表示担忧:“老先生开创了中国动漫的起点,现在却找不到可以扛旗的人物,人人识得宫崎骏,何人所忆马克宣?”“又一位真正的艺术家离开我们了,我不知道他的传承者在哪儿。”

马克宣其人

马克宣,1959年毕业于浙江美术学院附中后进入上海美术电影制片厂任动画、动画设计、美术设计、导演。

上世纪五六十年代,在动画片《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》中担任动画制作,后来在动画片《三个和尚》《哪吒闹海》等作品中担任首席或主要动画设计、美术设计。上世纪八九十年代,独立执导或联合导演动画片《十二只蚊子和五个人》《新装的门铃》《超级肥皂》和水墨动画片《山水情》等,在国内外多次获奖。

《山水情》堪称马克宣诸多作品中最有代表性的作品之一,该作品诗一样的气质、悠远清淡的画面,被公认为水墨动画至今无人能超越的典范之作。

盘点:曾创作《大闹天宫》《三个和尚》等经典动画

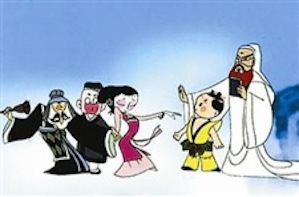

1961年动画作品《大闹天宫》动画师:马克宣

1961年动画作品《小蝌蚪找妈妈》动画师:马克宣

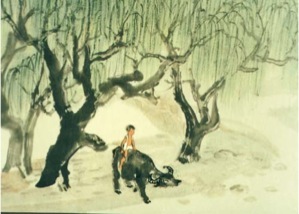

1963年动画作品《牧笛》动画师:马克宣

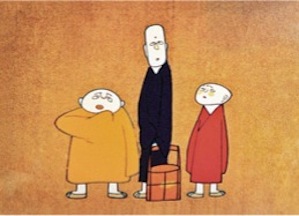

1981年动画作品《三个和尚》动画设计:马克宣

1979年动画作品《哪吒闹海》动画设计:马克宣

1983年动画作品《天书奇谭》动画设计:马克宣

1992年动画作品《十二只蚊子和五个人》导演:马克宣

(以上来源:新京报、环球时报、北京晨报综合整理)

忆水墨动画导演马克宣:《山水情》至今无人超越

提到马克宣的名字,很多人并不熟悉,但是他参与创作的《大闹天宫》《山水情》《三个和尚》《天书奇谭》《哪吒闹海》《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》等堪称动画史里程碑的经典中国动画电影,却是无数人心中美好的童年回忆,影响几代人的同时,也为中国动画电影事业发展留下了许多宝贵的财富。

4月8日晚9点30分,记者电话采访到了上海美术电影制片厂厂长钱建平,他说,马老的去世是中国动画界的一大损失,他还表示上海电影博物馆保存有不少马老生前创作的原画作品,“喜欢他的人可以去参观怀念。”

“改良”中国动画他把水墨画和剪纸用到动画里

马克宣原籍广东潮阳,生于上海。1959年毕业分配到上海美术电影制片厂,去世前为北京大学软件与微电子学院动画设计系教授。

上世纪50年代,中国动画刚刚起步时,比较多的是在学习苏联的动画片,当时有一部片子《乌鸦为什么是黑的》,是上海美术电影制片厂的老动画家钱家骏导演的。这个片子在国外的一个电影节上得了奖,但当时一些评委甚至没有搞清楚这部片子是中国生产的,以为是苏联的作品。这个事情就对当时的美影厂厂长特伟等一些领导刺激很大,以马克宣为首的动画家们开始思考,中国的动画片该走什么路?后来,他们找到了“改良”中国动画最好的办法,就是在动画里注入中国传统绘画的灵魂,让这些作品带有鲜明的东方元素,于是,马克宣把水墨画和剪纸等技法悉数用在了动画片里,从上世纪60年代至80年代,中国动画片的黄金年代到来了。有网友评价当年走红的那部《山水情》:“整部动画如同一幅淡然萧远的水墨山水。清拔孤郁的琴师,灵动清秀的少年,淡妆浓抹的山水,一个场景就是宣纸上的一幅中国画。”

晚年从事动画教学学生称他是一个真正的绅士

马克宣一直有对中国动画极强的使命感,晚年他一直积极投入动画教学中。他的学生追忆恩师说:“无论在哪里,马老师总是西装革履,整理得干干净净,简直就是一个真正的绅士。”据说曾经在国内某个动画节上,当放到马克宣指导的学生作品,他站起来对着所有评委说:“这是我学生的作品,我作为评委自愿退出评选。”

8日,上海美术电影制片厂厂长钱建平告诉记者:“马老上世纪八十年代就从我们厂辞职了,虽然上海年轻一辈的动画家和老人家没有太多交集,但马老的精神一直都鼓励着我们前进。现在厂里还保存着一些马老生前创作的原画手迹,同时上海电影博物馆里也有一些,参观这些作品是怀念他的很好方式。”

延伸:中国水墨动画后继乏人

水墨动画即把传统的中国水墨画引入到动画电影的创作中,以虚虚实实的意境和轻灵优雅的画面让动画片的艺术格调有了重大的突破。水墨动画片是中国动画的一大创举,也是世界电影领域里最具中国美学追求的艺术类型。

1960年,上海美影厂拍出了第一部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》,轰动世界。这部只有14分钟的动画片取材齐白石的小鸡、鱼、虾、青蛙、蝌蚪等形象。简约随性的线条,悠扬、顿挫的墨色,让观众仿佛看到一幅流动的中国画卷。

1963年,上海美影厂摄制《牧笛》。请国画家方济众担任设计,李可染大师借出牧牛图供摄制组参考。这部田园诗般的作品借牧童一路找牛,展现中国山水画中常见的高山峻岭和飞流千尺的气象,达到借景抒情、情景交融的意境。创造出了与迪斯尼卡通片迥异的趣味。

1982年,美影厂再度拍摄水墨动画电影《鹿铃》。美术设计由著名画家程十发担任。影片没有一句独白或旁白,但水墨画独有的表现形式,却使整部影片情景交融,实现了无声胜有声的诗意和魅力。

1988年,马克宣主创拍摄《山水情》。这部18分钟的影片将中国诗画的意境和笔墨情趣融进了每一个画面里。影片以景抒情,情景交融,那云气缭绕的山,那烟雾蒙蒙的水,虚中有实,实中带虚,显示出中国艺术的深厚传统。同时,与之紧密糅合的各种现代动画手法,把中国水墨动画推向新的境界。

水墨动画之所以在国际上赢得美誉,是在于当时有一大批甘于寂寞、保持格调的艺术家不惜工本的执着追求。但随着社会环境越来越追名逐利,人心浮躁,水墨动画面临着无以为继的尴尬境地。水墨动画制作过程繁琐又消耗时间,艺术价值同商业价值又严重脱离,目前热衷创作水墨动画,能够品味水墨动画的人群越来越少。最可怕的,除去市场等外力,更多的是人们内心正在流失对水墨动画的那份真心、匠心和耐心。

(以上来源:华西都市报,北京晚报综合整理)

马克宣:水墨动画需要不断突破才能进一步发展

原上海美术电影制片厂导演、动画家马克宣,于4月6日清晨因病逝世,享年76岁。由他主创的动画作品《大闹天宫》《三个和尚》《天书奇谭》等,无一不叫好叫座。其中,1988年由他与特伟、阎善春合作执导的《山水情》,凭借写意悠远的水墨风格和诗意清幽的古典气质,先后斩获国内外多个重要奖项,并入选法国昂西国际动画电影节“动画的世纪·100部代表作品”。虽然被公认为水墨动画至今无法超越的典范,但是马克宣曾表示,动画的发展,面对水墨高峰,最需要的是突破。

作为上海美术电影制片厂的中坚力量,马克宣在上世纪五十年代末开始,参与制作动画片《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》等一系列作品;此后担任《十二只蚊子和五个人》《山水情》等多部动画片的导演。他参与并见证了中国动画的黄金时代,而他创作的鲜活动画形象也伴随了中国几代少年儿童的成长之路。

遗憾的是,《山水情》几乎成了中国水墨动画的绝唱,上世纪八九十年代之后,水墨动画片创作几乎停滞,年轻一代对当时一些经典作品已经十分陌生。对此,马克宣生前接受采访时表示,“中国动画的发展,其可贵的一点就在于,不断突破自己,给自己提出新的任务和难点,只有这样才能一步步地发展。”他认为,取得好成绩的动画,无一不是有所创新的作品。1957年创作动画片《骄傲的将军》时,动画家特伟曾提出:“敲喜剧电影之窗,走民族风格之路。”而水墨动画也在发展,比如《小蝌蚪找妈妈》运用的是齐白石先生清新简洁的画风,后来的《牧笛》则气势葱郁凝重,将李可染先生的绘画艺术风格放到了其中。《鹿铃》则尝试了更多生活化和写实的内容。《山水情》则以源远流长的山水情来比喻以音乐为纽带的人的不了情。

面对如今动画产业的变化和挑战,马克宣曾说,文化产业的建立,有其自身的规律。尽管境况不容乐观,但他仍然认为,伴随着动画技术的快速发展,只要在艺术上还像以前那样不断地坚持突破,中国动画一定会重振起来。

(以上来源:文汇报,内容略有删减) 马

克宣后时代 中国动画何日再高峰?

对于普通观众来说,马克宣的名字也许并不熟悉,但是,提起《三个和尚》《小蝌蚪找妈妈》《哪吒闹海》《大闹天宫》《山水情》等经典动画,却是无人不晓,而马克宣正是这些经典动画的重要参与者之一,他也因此被称为“中国最辉煌的动画时代的参与者和见证人”。

那个时代:中国动画开始立足世界

“作为中国动画最重要的代表人物之一,马克宣的离世是中国动画界的巨大损失。”在中国美术学院传媒动画学院院长刘正看来,那个时代的中国动画在世界上已具有相当大的影响力,“《哪吒闹海》《天书奇谭》等,都是取材于中国故事,在创作中又融入了水墨、京戏等很多中国文化元素,而且运用得特别贴切。水墨动画、剪纸动画都是在这种思路下创作出来的。也是从那个时代开始,中国动画开始立足于世界。”而北京电影学院动画学院院长孙立军介绍,阿达(动画片《三个和尚》导演)、马克宣等一代人都被称为“中国动画学派”,他们特色鲜明,独树一帜,赢得了国际动画界和广大观众的尊重与喜爱。“如《三个和尚》其实用了最少的笔墨、大量的留白来表现故事主题,很多场景都是一笔带过,没有烦琐的描写,近乎方构图的画面,这在那个时代都是不多见的。他们的作品,标志着中国学派的成熟。”

马克宣曾说,中国动画的发展,其可贵的一点就在于不断自觉地突破自己,给自己提出新的任务和难点。而在刘正看来,中国早期的动画受西方影响非常大,而这代动画人最大的贡献就是让大家认识到了中国动画,这对于今天的中国动画人和动画教育者来说,仍然值得反思和研究。“如何培养出具有中国动画特征和创造力的动画人,如何将中国特色融入,始终是我们的目标。”

他们的创作没有功利心

马克宣去世后,有网友晒出了马克宣在《哪吒闹海》中创作的“李靖抚琴”的原画,一个短短几秒钟的抚琴画面,就足足分成了16个动作。老一辈动画人的认真,可见一斑。

在孙立军看来,身处计划经济时代,那一辈的动画人没有一点商业功利心,他们对作品精益求精,他们所投入动画的时间精力、对每个细节的亲力亲为,对于现代人来说很难做到,而当时做一部动画片堪称“举国之力”。而孙立军也认同,目前动画界确实存在浮躁的创作情绪,“因此人们更加怀念老一辈动画人创作的热情和态度。”

这个时代:我们要正视发展历程

马克宣离世后,很多网友都开始回顾《三个和尚》等经典动画,不少人甚至提出了“我们为什么再也做不出高水准动画”等疑问。而在孙立军看来,身处不同时代的动画片其实无法进行比较,现今很多动画片在某种意义上已经有所超越。“以前我们的动画片产量是每年2万分钟,但是是兴举国之力,现在每年20万分钟,但是完全走的是市场化的路线。”孙立军也表示,现今,80后、90后都是看着日本动画长大的,“大家的口味已经形成习惯,甚至对国产动画有一种排斥的心理,这对中国动画的发展有害无益。”

提及中国动画的发展现状,刘正也表示,动画本真是依存于影视文化的大背景下,而西方动画恰恰是在影视的强势背景下发展起来的,也因此动画产业得到了飞速发展,“从这个角度来说,中国动画还有相当长的一段路要走。”

马克宣生前在谈到中国动画的发展之路时曾表示,中国人做动画应该是去学习欧美、日本动画企业的产业管理、艺术创作、方式方法,创作应该是不重复的东西,技术上也是要最先进的,“我相信以后一定会出现中国民族风格的动画出来,但老祖宗的东西不能丢,取其精华,发挥整体的力量感,这需要几代人的努力。”

(以上来源:北京晨报,内容略有删减)

【数据分析】

提到动画片,好多人可能本能想到的是日本,想到宫崎骏、高畑勋等。确实,他们都是享誉世界的动画大师,但是,如果脑袋里只有他们的话,那就真是数典忘祖了。原上海美术电影制片厂导演马克宣4月6日在上海病逝,对很多人来说这个名字或许略显陌生,但他参与创作的《大闹天宫》《山水情》《三个和尚》等经典动画电影,却给几代人留下了难忘的童年记忆。据人民日报报道,马克宣参与创作的作品很多,几乎每一部都是中国动画电影的经典之作。特别是他联合执导的动画短片《山水情》,被公认为水墨动画至今无人超越的典范。事实上,这部于1988年上映的动画作品,是美影厂拍摄的最后一部水墨动画。有人因此感慨:最后一个做水墨动画的人去世了。

这一句话,或可看作是对上世纪60年代至80年代中国动画黄金时代的致敬。据介绍,早在上世纪50年代,中国动画刚起步时,学习的对象是苏联的动画片。后来,中国动画开始尝试注入传统文化元素的创作方式,产生了水墨动画、剪纸动画、木偶动画等具有浓郁中国风格的动画作品。这些动画作品不仅取得了非凡的艺术成就,也赢得了国际性的声誉,被称为“中国学派”。

遗憾的是,由于水墨动画的制作工艺复杂、费时耗力,加上当时动画生产的机制体制问题等因素,早在欧美和日本动漫进入国内市场之前,就已开始走向衰落。但马老的去世,既不该是水墨动画的谢幕,更不该是水墨动画所代表的本土化探索精神的谢幕。中国水墨动画的创作与发展历程,仍有诸多值得学习和借鉴的地方。

首先是中国水墨动画凸显的问题意识。水墨动画的诞生,是以马克宣为首的老一辈动画家对“中国动画片该走什么路”的思考与探索。这个问题至今仍是国内动漫产业的一个元命题。近年来,中国动漫业取得了长足进步。2010年,中国就已取代日本成为世界第一动漫生产国。但在内容创作上,国产动画总体而言精品不多,学习日本和欧美动漫痕迹十分明显,缺乏鲜明的本土特色。比如被业内叫好的动画电影《魁拔》,无论从情节设置、人物形象还是总体风格上,几乎都找不到什么中国元素。这种文化认知混乱的背后,其实就是对“中国动画片该走什么路”这个问题缺乏一个明晰的答案。

其次是水墨动画的创作技巧与风格。改变当下中国动漫创作“无主题变奏”的弊端,不能不从本土化探索中寻找答案。中国动漫的本土化探索,离不开从传统文化和绘画技巧汲取营养。而从上世纪50年代,马克宣等动画家就已对这些问题进行深入思考与探索。换言之,中国动漫要寻找具有本土特色的创作路径,就绕不开水墨动画等开山之作。从《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》等水墨动画作品,新一代动漫创作者或能找到传统与现代的结合点,传承与发展出中国动画的一条新路。

还有就是水墨动画的精品意识。当下中国动漫创作的数量不少,质量却令人担忧,市场上充斥着大量粗制滥造的动漫作品,对儿童和青少年观众产生了不良影响。譬如近年来风靡一时的动漫连续剧《喜洋洋和灰太狼》,其思想内涵就遭到许多观众诟病,而就其制作水准而言,也谈不上是佳作。水墨动画往往是数年磨一剑,一部短片的制作时间和人力成本非常高。如为了制作《牧笛》,画家李可染特地画了14幅水牛和牧童的水墨画。在市场化的时代,水墨动画的制作方式虽然显得捉襟见肘,但其精品意识却值得同行们学习。

马克宣的逝世,让人追忆起中国动画的“童年时期”,以及在某些方面至今仍难以企及的精神品质。但是我们相信,在人才、技术与资金都不缺乏的今天,中国动漫只要能够沉下心来,从水墨动画等优秀本土作品中汲取营养,同时学习欧美和日本动漫在产业发展和市场运作方面的长处,完全能够迈向更高的境界。

来源:文化大数据