国家文物局开启“肉身坐佛”追讨 被盗记录曝光

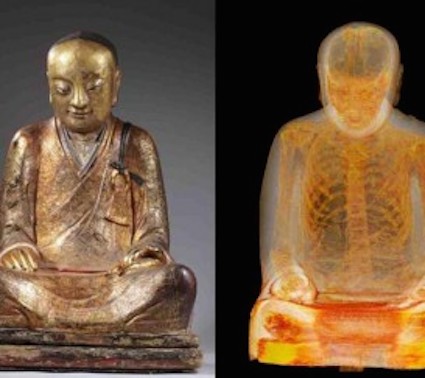

国家文物局博物馆与社会文物司社会文物处处长金瑞国3月24日在接受采访时表示:“国家文物局得知荷兰德伦特博物馆保管的一尊‘肉身坐佛’疑似我国福建省大田县被盗文物后,高度重视,立即指导福建省文物部门开展了调查取证工作。根据当地遗存的照片、族谱、衣冠、坐轿等物品,以及相关证人证言,现已基本确定该‘肉身坐佛’就是大田县阳春村1995年被盗的宋代章公祖师像。”

目前,国家文物局正在梳理完善相关证据材料,并积极与有关部门协商开展追索工作。

“章公祖师像”被盗记录曝光

1995年农历十月初五,一如往年,村民们提着新鲜的猪肉、五颜六色的瓜果来到普照堂点香烧烛,磕头跪拜。村里还凑了一笔钱,在普照堂附近的戏台上,连办了两场戏为章公祖师庆生。然而,热闹谢幕后的第19天,农历十月二十四日的早上,看守普照堂老人的一句话打破了所有的平静——“章公六全祖师不见了”。

这个消息如同一枚炸弹在村民中炸开,村民们从四处赶来,普照堂的门口还残留着庆生当天点燃的烟花爆竹的余烬,而大厅供奉台上的章公宝像却不见踪影,原本穿戴在宝像身上的帽子、衣服被扯下,扔在地上和桌子上,一个30至40厘米大的洞赫然地出现在大厅左侧的墙根上,而门锁完好无损。 村民立即报了警。时任吴山乡派出所协警的林成发说,以佛像的体积来说,凭墙洞的大小,要通过它偷运佛像实在不大可能。人们很快怀疑起守堂的单身老人,但老人始终说自己毫不知情。

村民林光明突然想起章公六全祖师失踪的前一晚,他在村口看见的那辆白色小汽车。那天晚上11点半左右,林光明从家里出发,去村口的机砖厂值班。半夜里,他和一位村民正要推着机砖出厂,安静的村里突然开出了一辆白色的小汽车。夜色中,林光明看见汽车后面放着一个方正的物体,用红布包裹着。在偏僻的山村,小汽车是稀罕物,林光明和村民讨论着是不是村里有人生病了,半夜请车去医院。直到第二天,他才反应过来,汽车后面放着的极有可能是失窃的章公佛像。

后来,守庙的单身老人松了口,他说有些事他只有到临终前才能说,不然他会倒大霉。人们一再追问,守庙的单身老人闭口不谈。村民们看他年事已高,生怕把他逼出事来,而警方也未找到窃贼的踪迹。村民们自发组织起来到周围的乡村城市寻找佛像和有嫌疑的白色小汽车,但是几年寻求未果。这事就在村民的猜测中逐渐搁浅了。

荷藏家发声明 只字不提坐佛所有权争议

坐佛荷兰持有者的发言人3月23日下午向新华社海牙分社发来声明称,鉴于当前媒体报道看似转向消极,收藏者决定收回出借的佛像,不再将其用于博物馆巡展。但声明没有提及佛像所有权争议,只是称有关佛像的科学研究还在继续。

声明用英语写成,未提及收藏者的国籍与姓名,仅称之为肉身坐佛的“所有者”,是一名中国早期艺术品的狂热收藏者,从事中国艺术品收藏近30年。值得指出的是,声明所言佛像出现在香港的时间(1994年年末至1995年年初)和佛像抵达荷兰的时间(1995年年中)都早于中国福建省三明市大田县吴山乡阳春村村民发现佛像被盗的时间(1995年农历十月廿四日)。

然而,这份声明并未提及上述交易的具体月份和日期,也未附加任何相关证明文件。声明还说,佛像在1997年初做了X光检查,同年7月还做了碳14年代测定,从此确定佛像的年代可推至中国宋代。此后,研究人员开始更进一步研究。通过研究及与博物馆的合作,这尊佛家“全身舍利”逐渐为公众所知。大部分科研现已完成,研究团队正在等待详细的科研结果。有关结果将被仔细评估、解读,并在不久的将来公开出版。

(以上来源:国家文物局网站、新华社、北京晚报、海外网综合整理)

追索流失文物有四条路可走

一直以来,国际上关于文物追索都是一个长期且复杂的过程。据中国政法大学国际法学院教授霍政欣介绍,追索海外流失文物主要包括依法追讨、商业回购、外交谈判和捐赠等几种途径。当然,建立流失文物档案数据库,加强行政部门间以及国家间的联动与合作,也十分必要。

依法追讨

目前,常用的海外文物追索多边国际条约是1970年联合国教科文组织制定的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》,以及1995年的《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》。1995年的公约首次确立了“被盗文物的持有者应归还被盗物”原则,但在实际操作中,美、英、德等主要文物进口国尚未加入该公约,这就导致有时候其实际约束力大打折扣。

当年,中国追讨圆明园兽首就是在国际条约机制失灵的情况下进行的。2009年,北京律师刘洋带领“追索圆明园流失文物律师团”赴法,试图通过法律阻止佳士得拍卖兽首,其请求被巴黎大审法院驳回,理由是诉讼主体资格不合适。

此外,国与国之间的双边文物保护协议也起着重要的追回作用。本月5日,澳大利亚政府将一尊澳方截获的中国清代观音石像移交中方,就是依照两国签署的《关于文物保护的谅解备忘录》。此次疑似被盗的“章公六全祖师像”为荷兰收藏家所有,但中国与荷兰之间并未签署有关文物返还的双边协议。

商业回购

面对种种追讨困境,商业回购文物成为无奈之举。圆明园十二生肖铜像中的牛首、猴首、虎首、猪首和马首无一通过法律途径“回家”,均通过回购而来。

几年前挪威归还圆明园石柱也是一种“变相回购”。2013年底,中国民营企业家黄怒波与收藏这些石柱的挪威卑尔根KODE博物馆达成一项协议:黄怒波向这家挪威博物馆捐资1000万挪威克朗(约合160万美元),该博物馆于2014年秋将这些石柱归还中国。明眼人都看出,这属于“捐资”换“归还”。

外交谈判

政府间的外交谈判也是追讨文物的方式之一。

2010年,西班牙警方从一个古董商手中没收了8件法老时期的埃及文物,从此埃及方面就致力于这批文物的追回工作:先是专家鉴定,确认文物属于埃及,但在1999年被走私至境外;然后同西班牙司法部门交涉,直到获得对方同意,收回文物。

捐赠

捐赠是比较常见的文物回归方式。

中国从法国追回圆明园兽首事件中,法国皮诺家族从原持有人手中购下兔首和鼠首,无偿捐赠给中国,中方最终通过被捐赠的方式追回了海外流失文物。

专家建议

据保守统计,中国至少有1700万件文物流失海外,远超中国本土博物馆藏品总量。追讨工作任重道远。

为此专家建议,鼓励各国通过建立分类体系将考古类文物纳入国家文物清册,建立文物数据库;依据专家鉴定支持考古类文物的返还;支持超过诉讼时效的归还请求;积极参与规则制定;开展灵活务实的外交谈判与协商;建立流失文物的档案数据库,实现文物行政管理、公安、海关与外交部门的信息共享与联动,加快追索速度;加强与国际刑警组织等国际机构的密切合作。

(以上来源:中安在线,内容略有删减)

荷兰收藏家:若肉身佛像属中国愿归还

3月26日,持有疑似福建“章公六全祖师”肉身佛像的荷兰私人收藏者表示,如果能够证明这尊佛像确实是福建村民声称被盗的那尊,他愿意将佛像归还原本所属的村庄。

收藏者称如佛像确是福建阳春村供奉的祖师,他愿归还所属村庄

肉身佛像的荷兰私人收藏者26日表示,如果能够证明这尊佛像确实是福建村民声称被盗的那尊,他愿意归还佛像。

据荷兰《鹿特丹商报》报道,佛像持有者是阿姆斯特丹的一名建筑师,当年曾花4万荷兰盾买到佛像(1欧元约合2.2荷兰盾,2002年欧元流通以后,荷兰盾停用)。

收藏者表示钱不是重点,曾有人出价1000万欧元购买这尊佛像,他也没有出手;如果佛像确实是福建阳春村供奉的祖师,他愿意归还。藏家还表示,他不希望佛像进入博物馆,只愿意把佛像归还原本所属的村庄。

收藏者强调,迄今,他通过媒体见到的被盗佛像图片确实与他手中的佛像相似,但中国媒体的报道称,福建佛像是1995年农历十月被盗,而他有证据表明自己在1995年中就在荷兰见到了这尊佛像,因此他并不确信这两尊佛像是同一尊。包括DNA检测等进一步研究将有助于核实佛像的身份,收藏者表示愿意花钱继续研究,直至验明佛像正身。

得知有中国村庄称这尊佛像是被盗佛像,担心佛像被扣押退展

收藏者还说,他绝对不能暴露身份,因为佛像一事在中国和国际上已经引起很大争议,他不希望“家门口出现生气的中国人”。

这尊佛像去年1月至8月在荷兰德伦特博物馆展出,10月开始在匈牙利自然科学博物馆展出,原计划展出到今年5月。3月20日,德伦特博物馆在藏家要求下宣布撤展,佛像被运回荷兰。

收藏者对《鹿特丹商报》说,他得知有中国村庄称这尊佛像是被盗佛像,担心佛像在匈牙利被扣押,引起不必要的麻烦,因此决定退出展览。

《鹿特丹商报》撰写此报道的记者称,出于职业道德,无法透露收藏者身份。

荷兰德伦特博物馆策展人范菲尔斯特伦确认,《鹿特丹商报》文章属实,佛像持有者确实就是这名阿姆斯特丹建筑师,但收藏者不想与媒体打交道,博物馆也绝对不能公布他的身份。

范菲尔斯特伦说:“德伦特博物馆是一家有信誉的博物馆,我是一名从业30多年、有信誉的策展人。德伦特博物馆曾借用这尊佛像,与佛像收藏者签过合同。我认识佛像收藏者本人,我确认今日做出这一表态的就是佛像收藏者本人。”

收藏家期待舆论冷静下来,希望核实佛像的真实身份

范菲尔斯特伦还说,目前佛像已被运回阿姆斯特丹,由收藏家保管。他说,收藏家目前想做两件事,一是期待舆论冷静下来,二是核实佛像的真实身份。而关于佛像身份最关键的疑点是,收藏者说在荷兰第一次见到佛像的时间确实早于中方所说佛像被盗的时间。

范菲尔斯特伦表示,如果福建村民、中国文物管理部门或中国其他任何相关政府部门能够提供更多关于被盗佛像的信息,最好是翔实文件,德伦特博物馆可作为中间人,协助中方与佛像收藏者之间的联络,开始进一步的核实和商谈。

范菲尔斯特伦同时强调,收藏者在获得佛像后委托修复者对佛像进行了专业修复,博物馆在对佛像进行研究、为佛像举办展览的过程中,也严格遵照文物保护的国际规范,目前佛像的状态非常好。

措施

给每个文物一个身份证

这次肉身坐佛的新闻让我国文物保护的一大问题浮出水面,据海关总署监管司披露,10年中仅深圳、广州海关就查获走私文物5万件,这个数字是在对出境货物5%的抽查中发现的。大量珍贵文物被盗后经过四五道文物贩子倒手,最后走私出境到达境外交易商的手中,通过他们进入合法化的商业渠道。

目前,国家可移动文物登录制度已经开始建立,希望通过把境内的文物登记在册来防止它们流失海外。

据国家文物部门的估算,就在各方通过依法追讨、商业回购、外交谈判和捐赠等途径,让海外流失文物回归时,在20世纪的后20年中,国内至少有上百万件文物通过各种渠道被非法偷运出境,这尊章公祖师像也正是盗贩文物最猖獗的时候被贩卖出境的。

文化部副部长、国家文物局局长励小捷表示,要加大打击文物犯罪,特别是盗墓、走私这样的力度。加强对文物市场的监管,依法管理,出土文物、出水文物属于国家所有,不能进入流通,这方面还要有相应的更加严格的管理措施。

与此同时,国家文物局从2012年开始,要用4到5年的时间完成我国首次可移动文物的普查工作,建立国家可移动文物登记制度,给每个文物一个身份证,件件登记,心里有数,以防范珍贵文物通过偷盗、走私等非法手段再次流失海外,目前,国有博物馆可移动文物建档登记已接近尾声,而民间个人收藏纳入保护还需时日。

乡野文保现状

丢失的何止一尊肉身佛像

日前从欧洲博物馆撤展的“肉身坐佛”被初步确认从福建大田县被盗流出。当地人在流露出找到“章公祖师”喜悦的同时,也为记者讲述了这里乡野文物保护面临的艰难境遇。

佛像成盗窃重灾区

“丢失的何止一尊肉身佛像。”大田县博物馆馆长陈其忠对记者说,“上世纪90年代末,大田发生过很多盗窃佛像、雕花檐梁、古民居柱础的事情,一度十分猖獗,甚至还产生盗掘倒卖走私文物的产业链。”

陈其忠说:“那时曾流传过一句‘要想富,上山挖古墓’。现在这种情况已经不多见了,有价值的老物件已经流失得差不多了。”

据大田县公安局介绍,上世纪90年代,由于对非定义文物保护缺乏有力措施,村民保护和报案意识也不强,使民间文物盗掘和走私愈演愈烈。佛像因年代久远,由贵金属、名木或其他珍贵材料制作而成,成了盗窃的重灾区。

大田县公安局警察公共关系办公室民警范承耀告诉记者,文物丢失后,现场往往已被破坏,鉴于当时通信、交通、监控等办案手段和技术力量所限,大多被盗案件无法继续追踪出有效线索,至今未能破案。

住人古堡也难逃被窃

大田素有“春采茶、秋观堡”之说,融防御和居住一体的民间古建筑“土堡”是这里重要的历史遗产和旅游资源。在大小90多座土堡中,有5座是国家级文物保护单位,大多无人居住,空置在山沟角落里。

“芳联堡”是目前为数不多的尚有人居住的土堡。堡内居民周宝珠告诉记者,即便堡中有人,还是避免不了文物丢失。“正厅堂的佛像、佛橱,大鼓、柱础,雕花装饰等已被盗过。红豆杉木做的长条凳也丢过,后来被人发现找回来,但还是让窃贼跑了。现在堡内锅碗瓢盆等老物件都不敢当外人面拿出来,怕被窃贼盯上,正厅堂不得不装监视器。”周宝珠说。

“芳联堡”所在的许思坑村党支部书记周以际告诉记者,村里没有安排专门安保人员照看土堡,居民自己轮流看管,但是旅游旺季时人来人往,几千平方米内单靠堡内几户人家难以顾全。

非法文物交易是源头

福建省博物院考古所研究员楼建龙认为,非法文物交易市场是催生文物盗掘的主要源头,打击民间文物偷窃最根本的方法就是对流通渠道进行有效监管,要继续加大对文物交易场所、私人收藏机构等隐蔽环节的管理力度,遏制不正当交易需求,才能减少偷盗行为。

据记者了解,除了已经挂牌的文保单位外,还有大量非定义历史文物和传统建筑散落民间。文物部门已对此实施摸底普查,编撰文物清单,扩大文物保护范围。

据陈其忠介绍,大田土堡至今未能做出系统性的保护规划方案。“我们希望委托具有资质的机构为土堡做全面保护规划方案,上报国家文物局申请经费,进行修缮施工。出于各种原因,5座土堡成为国保单位已经几年了,方案还在沉睡,更别提散落其中非固定文物保护了。”

按照相关规定,有国保单位的县市要设置文管所负责文保工作,而大田没有这样的机构编制、人员和经费,文体局只好委托村镇负责。基层文保干部建议,要尽快完善文保机构设置,明确主体责任。

(以上来源:京华时报,内容略有删减)

【数据分析】

此前在欧洲巡展的“肉身坐佛”已被我国文物部门初步确认是1995年从福建盗出的章公祖师像,追索“肉身坐佛”再次引发人们对海外流失文物的关注。从事件目前进展来看,该文物回归是必然的,不过这趟“回家的路”难免一番曲折。对流失文物实施追索的同时,我们更需要思考的是如何把国内文物管理好,杜绝此类事件重演,不再让“自家”文物变成“别人家的”。

中国是具有悠久历史的文物大国,流失海外的文物可谓天文数字。据中国文物学院统计,目前有超过1000万件中国文物流失到海外,其中国家一二级文物达100余万件。如果说因为历史和战争的原因造成文物流失,是痛心疾首的民族之殇,那么和平年代从民间被盗或通过地下非法交易导致珍贵文物流出国门,则是民族之耻。虽然我国明确禁止文物买卖,但是地下文物交易一直相当猖獗。令人痛心的是,很多文物正是通过这种非法渠道流失到海外。就拿“肉身坐佛”来说,这件文物是如何被盗的?被盗多年为何一直悄无声息?文物又是如何流转到欧洲的?这也从侧面反映出我们在文物保护和监管存在巨大的漏洞和短板,更折射出文物保护意识缺失的现实。

客观地说,国家层面的文保工作一直紧锣密鼓地进行着。第一次全国可移动文物普查2013年4月展开,到2016年底,各类藏品将以名称、保存状态、年代、来源等14项信息入库。近年来,文物保护经费投入也是大幅递增,尤其是十八大以来,中央财政文物保护资金投入年增幅40%以上,资金支持覆盖面进一步拓宽。2014年,国家文物局督办文物违法案件64起,重点督办和严肃查处徐州市韩桥煤矿旧址损毁案、阿尔山市阿尔山车站损毁案等违法案件。但即便如此,在基层文物保护工作中,尤其是农村文物保护层面,仍存在着不少的疏漏。

去年2月,习近平总书记在北京考察工作时强调:“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。”长远而言,保护文物是在为历史存档,为“乡愁”留根;眼下来看,保护的时候尽点心、尽份力,总好过遗落海外后,再花费大量人力物力去“追索”。

仅凭一部文物法,抑或一个文物局,难以承受中国文物保护之重责。只有全社会都珍视文物价值,在文物保护上“锱铢必较”,更多文物才不会如“肉身坐佛”般,漂泊于国门之外而有家难回。

来源:文化大数据