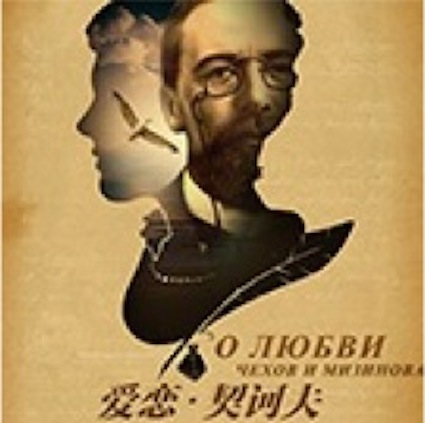

纪念大师诞辰155周年 国话创排《爱恋·契诃夫》

为纪念契诃夫诞辰155周年,由中国国家话剧院出品演出,著名翻译家、戏剧评论家童道明创作,王晓鹰担任艺术指导,杨申导演,宗平、伊春德主演的《爱恋·契诃夫》于1月29日起在中国国家话剧院小剧场正式上演。

该剧以《海鸥》在1869年圣彼得堡首演失败为背景,讲述了郁郁寡欢的安东·契诃夫与丽卡·米齐诺娃在创作事业与婚姻情感之间的故事。剧中,契诃夫寻求着丽卡带来的心灵慰藉,以支撑自己继续创作。丽卡支持着契诃夫,却对其拒绝自己的婚姻请求而痛苦。对于契诃夫来说,一边是利用生活中获得的新鲜情感作为作品的灵魂,一边却又渴望自由而排斥婚姻。而对于丽卡来说,契诃夫不仅是他曾经崇拜的作家,更是希望可以依靠终身的伴侣。

全剧通过一个失落的知名作家,一个渴望幸福的女人,以及发生在他们之间各种千丝万缕的矛盾与冲突,让观众见识到一个卸下神性光环的契诃夫,作为一个普通人对于自己理想与现实之间的取舍,让观众感受到一个更加多面、更加人性化的契诃夫。

本剧的编剧童道明是我国著名的翻译家和戏剧评论家,曾于建国初期前往苏联莫斯科大学攻读语言文学专业,多年来翻译了包括《海鸥》《万尼亚舅舅》《樱桃园》等多部契诃夫著作,并著有《我爱这片天空:契诃夫评传》《惜别樱桃园》等诸多论文集,是中国戏剧界公认的契诃夫研究专家。话剧《爱恋·契诃夫》是以契诃夫与初恋情人丽卡·米齐诺娃的恋情为主轴,并将契诃夫的经典之作《海鸥》的抒情段落纳入整部戏的结构中去,力图最大限度地将戏剧和文学的距离拉近。

该戏导演杨申是契诃夫的忠实拥趸,曾执导过改编版《海鸥海鸥》。《爱恋·契诃夫》的四位主演宗平、伊春德、李冰和陈诚都是国家话剧院演员,大家通过摸索角色的思维状态,激发自己的创作热情,力图在舞台上将契诃夫的精神与魅力传达给观众。

(以上来源:中国青年报,内容略有删减)

在敬仰与审慎之间犹疑

《爱恋·契诃夫》以《海鸥》在1896年圣彼得堡首演失败为背景,讲述了一个知名作家和一个渴望幸福的女人的故事。童道明认为,契诃夫在世时受到众多女性的倾慕,但他一生只爱过两个女人,一个是初恋情人丽卡·米齐诺娃,一个是他的妻子奥嘉·克尼碧尔。他与米齐诺娃有着长达九年的爱情关系,最终却没能走进婚姻殿堂。然而,和米齐诺娃在一起的时间内,却是契诃夫的创作高产时期。看似触手可及却永远无法抵达的幸福,到底被什么阻隔?这段关系对契诃夫的创作和生命有怎样的意义?童道明先生翻译的《可爱的契诃夫:契诃夫书信赏读》一书刚刚出版,他读完了契诃夫与米齐诺娃的几百封信之后,走进了他俩的爱情故事,写下了这个剧本。

契诃夫的传世名剧《海鸥》中的妮娜,原型正是丽卡·米齐诺娃。现实生活中,米齐诺娃是一位小学教师,天生丽质,通三国外语。在与契诃夫恋爱未果之后,曾一度投入作家帕塔宾科的怀抱,但帕塔宾科在她怀孕之后却又将她抛弃在巴黎,契诃夫由此产生了创作《海鸥》的灵感,同时,《海鸥》也见证了契诃夫对米奇诺娃深情的爱恋。

用今天的眼光来看,米齐诺娃是典型的文艺女青年,浪漫热情,为了爱情奋不顾身。她仰慕契诃夫,渴望安稳的婚姻,但契诃夫却始终回避,理由是,他爱好自由,怕婚姻干扰了他创作所必需的孤独。谁知在他生命的最后几年却对奥嘉一见钟情,迅速结了婚,还为后者写了无数封情书,较之以往写给米齐诺娃的更加热烈。

童道明先生给二人关系的定位是"苦恋",他同情米齐诺娃,认为她美丽善良而又智慧,认为契诃夫也深深地爱着她,而阻碍他俩的,是契诃夫的孤独和对事业的追求,或许还包括他的肺结核。而这位了不起的女性则为了成全他,甘愿牺牲自己的幸福。这出戏饱含剧作者对契诃夫的崇高敬意。"爱情是非常复杂的。"舞台上的契诃夫哀伤地说:"也不知是有幸还是不幸,在我们的生活中,没有一件事不是迟早要结束的……"

但导演对这段关系似乎有另一种理解。舞台上,契诃夫和米齐诺娃总是离得很远,往往是两人刚刚依偎在一起,便横空跳出一对青年演员,上演一段戏中戏《海鸥》。很多戏中戏是导演加进去的,原剧本里并没有。青年导演杨申之前导演过《海鸥,海鸥》,对契诃夫戏剧有所了解,也正是由于这个原因,童道明才邀请他来捉刀。不知是否因为《海鸥》在导演心中留下的烙印太深,这一对青年男女总是反复出现,穿插或打断契诃夫和米齐诺娃的交流,要么出演"戏中戏",要么与舞台上的二位一唱一和。导演用这种方式间离男女主角的爱情,同时提醒观众,契诃夫和米齐诺娃的关系,恰好对应《海鸥》中的特里普列夫和妮娜。剧中的契诃夫对待米齐诺娃却若即若离,一边表白着爱意,一边又说向往孤独:"恨不能住到修道院去"。

不够爱是一回事,不纯粹又是另一回事。戏中戏冲淡了原剧本中的深情苦恋,试图展露二人在爱情背后的私心--契诃夫渴望灵感,米齐诺娃渴望光环。两人的爱情关系里始终掺杂了一点功利性。于是,舞台上的米齐诺娃不停地提醒契诃夫,他们曾有过多么浪漫美好的过往;而契诃夫却无心于往事,一再将话题拉回首演失败的心痛--两人的尴尬错位显露无遗。杨申对这段感情的审慎怀疑,与童道明老先生的敬仰慨叹迥然有别。于是,整出话剧始终在两种见解之间、在两人深情款款的对话和戏中戏的颠覆之间,摇摆不定。

好在,二位主演的精彩演绎为话剧增色不少。宗平戴上眼镜便像是被契诃夫附体一般,将一代文豪的大家风度、对恋人的矛盾心态拿捏得恰到好处。而伊春德扮演的米齐诺娃更是光彩夺目,外表始终温婉柔美,落落大方,内心却有着为了爱情不惜赴汤蹈火的执着,无愧为契诃夫的缪斯。伊春德是少有的不当艺人只当演员的女子,她身上的书卷气和外冷内热的个性恰好契合了米齐诺娃的特征,也只有这样纯粹的女性,才配得上契诃夫九年的爱恋。

(以上来源:北京日报,内容略有删减)

由爱恋契诃夫活出舞台雅趣

在现今中国,如果说童道明先生是第二了解契诃夫的人,那便恐怕没有人敢再妄称第一。所以在1月29日契诃夫诞辰155周年之际,国家话剧院上演童先生根据契诃夫与女友米齐诺娃之间往事写作的新剧《爱恋·契诃夫》,无疑是极恰如其分的选择。

77岁的俄国戏剧研究泰斗童先生,近年来已以“剧作家”的新身份为我们带来了多部原创。这些大多镶嵌有不少文学掌故与名人引言、剧中人也往往颇具典型知识分子性格的作品,展现了童先生从学术跨越至创作的文化追求。在他最新的文集《一双眼睛两条河》的前言中,他这样写道:“我大概还会在被朋友们称作‘人文戏剧’的创作之路上继续走下去。而‘人文戏剧’,说到底,就是展示文化、文学在精神上陶冶人的力量。”

新作《爱恋·契诃夫》亦是如此,剧中台词可与契诃夫研究的学术成果扣合者绝非少数,尤其是其中米齐诺娃邀契诃夫合影的一场。演员所做的动作,就是同时投影出的黑白照片所展示的、发生于真实历史中的一瞬——这种让书本中的知识得以“活”在舞台之上的雅趣,只有对契诃夫寄情极深者,方能创造,方得参味。

但出于粗浅的观感,我有这样一个不成熟的观点:对广大还不甚了解契诃夫,又预期看到一出传统而浅易故事的普通观众而言,《爱恋·契诃夫》这种知识性甚至大于故事性的作品,会不会起点太高?相比之下,童道明前作《一双眼睛两条河》直接落笔于当代知识分子的模式可能更为我所喜爱,童先生用他的学识丰满了人物的情怀与孤独;但若将这些知识换由角色契诃夫自己说出,那会否多少生出几分“当时闲谈”与“今日回看”语境上的龃龉?

由于童道明对契诃夫的挚爱与感动,相形之下,《爱恋·契诃夫》的四位演员,多少让我想严苛几句,我揣度他们并未完成吃透剧本的课题,以至于出现通篇腔调化的表现。

导演杨申选择以帘幕为主题进行二度创作,为剧本的舞台化提供了出色的帮助,其既分割了时空,提供了支点,充当了屏幕,又与多场冷而不凄的灯光形成一种很俄式的情调,与其前作《白夜》有异曲同工之妙。不过导演对于那些人文气息颇浓的台词还是处理的节奏偏慢了一些,灵动欠奉,可再作精进。

(以上来源:新京报,内容略有删减)

【数据分析】

近日,北京人艺开年第一部大戏《万尼亚舅舅》在首都剧场上演;1月29日,国家话剧中心的舞台上由童道明编剧《爱恋·契诃夫》也拉开首演序幕……29日,俄罗斯作家契诃夫诞辰155周年的纪念日,而去年,恰好是他逝世110周年,更让两岸三地的戏剧人都把目光瞄准契诃夫。

安东·巴甫洛维奇·契诃夫诞生于1860年1月,今年适逢其诞辰155周年,这两部戏作为中国文学界、戏剧界对契诃夫诞辰155周年的纪念,使中国观众能够对契诃夫有更充分的认识和了解。童道明作为国内契诃夫研究的专家,对契诃夫的精神、生活和创作有着深入的研究和透彻的理解,他在上世纪50年代从苏联大学毕业时的毕业论文就以契诃夫及其作品为研究对象,进而开启了其50余年对契诃夫的深入研究。

话剧《爱恋·契诃夫》以1896年契诃夫创作的话剧《海鸥》在圣彼得堡首演失利为背景,展现了契诃夫与丽卡·米齐诺娃的交往与感情纠葛。童道明先生以契诃夫事业最低潮时的情感为切入点,将契诃夫的精神、创作与生活艺术而形象地呈现在观众面前,生动而深刻。 话剧《爱恋·契诃夫》的舞台上共有四位演员:一位扮演契诃夫,另一位扮演米齐诺娃,而另外两位演员则在契诃夫与米齐诺娃的对白、回忆中穿插着表演《海鸥》中的片段。现实生活中米齐诺娃的经历给予契诃夫创作《海鸥》灵感,而契诃夫更将与米齐诺娃深厚的情感赋予了《海鸥》 。我们从《海鸥》中妮娜的形象中可以看到米齐诺娃的“面影” 。从某种意义上说,没有米齐诺娃、没有契诃夫与米齐诺娃之间深厚的感情,就不会有话剧《海鸥》 ,就不会有改变世界话剧形态的“新的戏剧艺术” 。童道明敏锐地抓住了这点,通过契诃夫与米齐诺娃的对话及回忆,将《海鸥》的创作过程、契诃夫的精神追求及艺术理念展现出来,使观众对契诃夫的思想、艺术有了更丰富和充分的理解;同时,通过对契诃夫与米齐诺娃情感的“描绘” 、对《海鸥》首演失败后契诃夫痛苦与苦闷的展示、对剧评家批评《海鸥》时契诃夫的气愤状态的显现等一系列生活细节的表现,也让观众看到了一个活生生的生活中的契诃夫形象。

契诃夫研究专家,童道明对契诃夫戏剧从内容到形式都有深刻见解。从《爱恋·契诃夫》一剧可以清晰地发现,童道明有意将契诃夫戏剧的表现形式运用到自己的创作之中,构成《爱恋·契诃夫》有别于国内其他戏剧创作的不同特点。在戏剧冲突方面, 《爱恋·契诃夫》秉承了契诃夫戏剧创作所开创的不同于传统戏剧所表现的那种人与社会、人与人之间紧张激烈的冲突,而是表现出人与生活的永恒的矛盾。在《爱恋·契诃夫》中,无论是契诃夫还是米齐诺娃,他们都没有过错,都是聪明善良的好人,他们是知心朋友,彼此相爱,相互理解、相互支撑、相互诉说,但最终他们没能成为夫妻。这正如同契诃夫剧中的人物,他们和生活永恒地冲突着,那些善良的人物永远摆脱不了生活带给他们的痛苦。而这,也正是这部戏的戏剧冲突之所在。剧中,当契诃夫和米齐诺娃并排坐在长椅上,面带微笑,内心中想必溢满了幸福……彼情彼景也深深地感染、打动了观众。真实生活中的那个瞬间,被照片永久地保存了下来,成为契诃夫和米齐诺娃真挚情感的见证。童道明将真实生活中的这一瞬间巧妙地移入剧中,在貌似平淡的外表下,将情感推向高潮,使观众深受感动。那其中饱含着契诃夫与米齐诺娃相互之间深厚而隐忍的爱,也更凸显出契诃夫和米齐诺娃爱情的悲剧色彩,进而起到更大的震撼作用和戏剧效果。

契诃夫的戏剧“动作很少” ,“有许多关于文学的谈话” ,将“小说笔法”引入戏剧,把舞台上的戏剧事件“平凡化”与“生活化” ,开了“散文化戏剧”的先河。在《爱恋·契诃夫》中,同样是“动作很少” ,扮演契诃夫和米齐诺娃的演员或站或坐,很少有吸引人的外在的戏剧动作,他们就在这种相对平淡的“表演”中将两颗热烈的内心呈现在观众的眼前。同时,剧中也大量充斥着“许多关于文学(戏剧)的谈话”,将契诃夫的创作和美学思想通过人物的对话表达出来。童道明通过对契诃夫的小说、信件等素材的大量采用,以对白、独白和回忆等形式,将“小说笔法”引入戏剧,践行了契诃夫“散文化戏剧”的风格。契诃夫曾经说过:“在舞台上应该像在生活中一样的复杂和一样的简单。人们吃饭,就是吃饭,但与此同时,或是他们的幸福在形成,或是他们的生活在断裂。 ”在《爱恋·契诃夫》中,我们看到了“像在生活中一样的复杂和一样的简单”的但饱含深意的契诃夫与米齐诺娃的“生活”和“爱情” 。

在《爱恋·契诃夫》的结尾,那一个个的头像面具,那“海鸥”的徽帜,显现出契诃夫戏剧中的潜流和出乎意料的美。契诃夫是不朽的, 《海鸥》是不朽的,丽卡·米齐诺娃因了契诃夫和《海鸥》也将成为不朽。而童道明用《爱恋·契诃夫》将契诃夫、 《海鸥》和米齐诺娃的不朽记录并呈现在了中国观众的面前。

来源:文化大数据