【热点回顾】

助力敦煌文化保护 腾讯公益发起“数字供养人”活动

6月7日,在一年一度的文化和自然遗产日到来之际,为呼吁公众关注敦煌文化遗产的保护,腾讯公益联合中国文物保护基金会、中国敦煌石窟保护研究基金会、敦煌研究院以及新华公益,发起敦煌“数字供养人”互联网公益活动。用户可以在12月7日前前往腾讯公益乐捐平台进行捐款,成为敦煌“数字供养人”,参与到敦煌壁画的数字化保护工程。此次公益项目所筹善款,将由中国文物保护基金会接收,并首先用于敦煌莫高窟第55窟的数字化保护中。第55窟是莫高窟大型洞窟之一,面积达585.6平方米,建于宋建隆三年(962)年前后。由当时归义军节度使曹元忠出资修建。

据介绍,“数字供养人”的概念源自敦煌石窟中的“供养人”历史。早在1650多年前,丝绸之路上的古人为寻求护佑与指引,在敦煌出资开窟,经年累月造就了一个文化璀璨的敦煌。这些出资开窟者,也被称之为敦煌莫高窟的“供养人”。此次“数字供养人”活动以线上创意互动为传播方式,吸引大众参与。用户通过点击互动,可以观看“数字供养人”的创意视频,了解敦煌的“供养人”文化,并随机获得“智慧锦囊”。锦囊是用敦煌壁画故事内容,结合现代人熟悉的生活场景和喜闻乐见的语言形式,形成的一系列智慧妙语。通过这样的创意方式,用户不仅可以了解到敦煌壁画的历史和艺术之美,还可以受到敦煌文化智慧的启发,引发对现代生活的思考。

敦煌莫高窟文物是不可再生的。经过了一千多年岁月的洗礼,受到自然和人为双重因素的影响,莫高窟石窟本体的劣化态势日趋严重,对敦煌壁画的保护是一场与时间的赛跑。自上世纪80年代末,敦煌研究院就开始借助数字化手段,永久、高保真地保存敦煌壁画彩塑的珍贵资料,并于2016年上线“数字敦煌”资源库,通过“互联网+”形式免费共享敦煌洞窟的高清数字资源,将敦煌文化传递到世界各地。如今,数字化保护工作已经开展了近三十年,一直得到社会各界的支持和资助。

2017年底,腾讯与敦煌研究院达成战略合作,共同启动“数字丝路”计划,进一步助力敦煌的数字化保护升级。本次“数字供养人”公益活动为双方合作首个落地项目。未来,腾讯文创等年轻人熟悉的游戏及文创创意也将参与进来,吸引更多年轻用户加入到敦煌壁画的数字化保护工作中。

(以上来源:中国经济网 责任编辑 2018-06-08)

敦煌文物保护:“数字供养人”公益募捐项目上线

敦煌莫高窟第55窟面临自然损害的风险,亟须进行数字化保存。

6月7日,中国文物保护基金会与中国敦煌石窟研究保护基金会、腾讯公益、新华公益合作发起的“数字供养人”公益募捐项目,在腾讯公益平台上线。

“数字供养人”项目在互联网平台发起公开募捐,6月8日起通过微信“朋友圈”广告的普发形式,倡导社会公众特别是年轻人,关注文化遗产保护,参与敦煌壁画彩塑的数字化保护。项目所筹集的款项,将用于将莫高窟第55窟的壁画以300DPI的高分辨率图像永久保存,数字化成果也将应用于敦煌莫高窟的保护、研究和展示。

“敦煌莫高窟自北魏开窟1600多年来,部分洞窟受到严重侵蚀和破坏。新中国成立以后特别是改革开放以来,国家高度重视敦煌莫高窟的保护,有效治理了渗水、风沙、病害等对洞窟的侵害。”中国文物保护基金会理事长励小捷告诉记者,敦煌莫高窟自然老化的过程只能是减慢,尤其还处在开放当中,光线、温湿度的变化会影响到壁画的褪色和塑像的开裂。实施数字化保护是将敦煌石窟文物信息永久保存的最有效措施,也是让观众立体化、深层次、全方位进行艺术欣赏和体验,使不可移动的敦煌文物突破物理空间,通过互联网和移动终端实现共享的手段。

敦煌莫高窟共有735个石窟,其中有壁画的492个,经过多年努力完成了180个洞窟的数字化。“尽管国家每年安排部分资金持续进行数字化工程,但距离尽快和全面数字化的目标还是远远不够的。”励小捷说,因此,利用互联网优势,面向社会公众募集资金对敦煌石窟进行数字化保存,是希望参观过敦煌的、想参观敦煌的和想了解敦煌的人参与这个项目,与更多朋友分享这个项目,都来做保护敦煌的“数字供养人”。

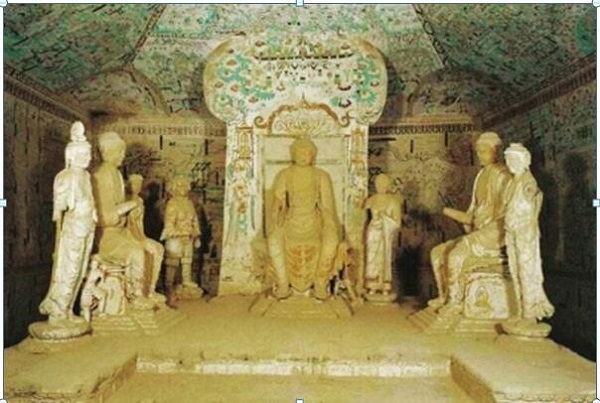

莫高窟第55窟是敦煌石窟代表洞窟之一。它建于宋建隆三年(公元962年)前后,由当时归义军节度使曹元忠出资修建。洞窟现存倚坐弥勒佛像三身,菩萨像三身,弟子像一身,另塑力士像两身,是莫高窟保存最好的一组宋代彩塑,造型衣饰有唐代彩塑的余韵。第55窟面积为585.6平方米,面临自然损害的风险。

和以往传统文化保护类公益项目不同的是,“数字供养人”项目在保证文化严谨性的基础上,更加关注大众的公益体验及年轻群体的表达方式。“数字供养人”公益项目用户通过创意广告,在腾讯乐捐平台捐赠0.9元,就可以成为“数字供养人”。“用户不仅可以了解到敦煌的‘供养人’文化典故,还可以近距离感受敦煌壁画之美,获得敦煌的‘智慧锦囊’。”腾讯集团市场与公关部总经理李航表示,“智慧锦囊”是由敦煌的壁画故事以及当代喜闻乐见的智慧妙语,匹配不同用户随机生成。

“2017年底,腾讯和敦煌研究院发布战略合作,共同启动了‘数字丝路’计划,‘数字供养人’是双方合作的首次落地成果,也是腾讯创益计划中的一部分。”李航表示,“数字供养人”公益活动是希望延续敦煌供养人文化,通过数字化创意演绎敦煌壁画艺术,鼓励大众特别是年轻人参与敦煌的数字文保工作,传承“一带一路”的历史文化。

“互联网+传统文化保护,让文化遗产重焕生机是本项目的亮点。借助互联网平台进行募集,筹款目的是对55号窟进行数字化保存,数字化成果将全方位应用到敦煌文化的深度挖掘阐释,以公益的方式展示给广大‘供养人’。”励小捷表示,数字化保护、互联网传播,让更多人通过参与这一公募项目,从而让人们更多地了解敦煌,让敦煌文化走进人们的生活。

敦煌研究院院长王旭东表示,希望通过“数字供养人”的形式,一方面推动莫高窟数字化保护,让大家都来关心敦煌石窟的保护、研究和弘扬,另一方面让更多的年轻人能够参与其中,让他们更了解中国的文化遗产和传统文化。

“虽然洞窟本身是不可移动的,但是我们通过数字的形式放到网上去,让大家共享这些宝贵的资源,让这些资源全部活起来,一方面让敦煌文化走出去,另一方面通过数字化的工作,促进各类文化产品的开发。”王旭东告诉记者,敦煌莫高窟的数字化进程正在稳步推进,目前每年能完成20个左右洞窟的数字化工作,将来要把所有的洞窟实现数字化。

(以上来源:中国文化报 刘修兵 2018-06-08)

动动手指做一名敦煌“数字供养人”

13日记者获悉,由中国文物保护基金会、中国敦煌石窟研究保护基金会、敦煌研究院、腾讯及新华公益共同发起的“数字供养人”项目于近日正式上线,所有互联网用户均可通过点击链接轻松参与到敦煌壁画的数字化保护中来。此次公益项目所筹善款,将由中国文物保护基金会接收,并首先用于敦煌莫高窟第55窟的数字化保护中。

历代“供养人”造就敦煌莫高窟

敦煌莫高窟文物是不可再生的。经过了一千多年岁月的洗礼,受到自然和人为双重因素的影响,莫高窟石窟本体的劣化态势日趋严重,对敦煌壁画的保护是一场与时间的赛跑。实施数字化保护是将敦煌石窟文物信息永久保存的最有效措施。真实、完整地将敦煌壁画以数字形式永久保存下来,将敦煌文化传递到世界各地。

“数字供养人”的概念源自敦煌石窟中的“供养人”历史。1650多年前,一颗明珠出现在丝绸之路,人们远道来此,出资开凿洞窟供养诸佛,以求智慧指引。这些出资开窟者,也被称之为敦煌莫高窟的“供养人”。正是历代“供养人”的虔诚在经年累月后造就了天衣飞扬、满壁风动的敦煌莫高窟。历经光阴与风沙侵蚀,洞窟里的绚烂已日渐暗淡。今天,通过多方进行策划,千年敦煌开始寻找“数字供养人”,只为一起与时间赛跑,留住满壁风华。

所有用户均可通过点击互动观看“数字供养人”的创意视频,了解敦煌的“供养人”文化,并随机获得“智慧锦囊”参与善举。此次公益项目所筹善款,将由中国文物保护基金会接收,并首先用于敦煌莫高窟第55窟的数字化保护中。第55窟是莫高窟大型洞窟之一,面积达585.6平方米,建于宋建隆三年(962)年前后。由当时归义军节度使曹元忠出资修建。

打开“智慧锦囊”遇见敦煌之美

“数字供养人”互联网公益活动的参与入口设计的十分巧妙、精致。通过二维码打开页面后,是一幅被黄沙完全覆盖的壁画,彰显出十分厚重、沧桑的感觉,但却根本无法看清画中的内容,只能隐约看出色彩的交替。指纹样式的按钮给人一种十分鲜活的归属感,手指轻点的瞬间,能清晰的感觉到彷佛是打开了一扇独属于自己的世界。

随后,伴随着古乐与风声黄沙慢慢褪去,展现在人们眼前的是一幅色彩斑斓的壁画,画面跟着旁白讲述交替变更,用十分舒缓的节奏将“供养人”的历史娓娓道来。期间,不仅有相关洞窟的动画展示,更有模仿壁画风化做出的动画展示,令人更加深刻的感受到保护敦煌莫高窟迫在眉睫。

当创意视频完成后,一座太阳照耀下的九间楼出现在屏幕的正上方,四周都是漫无边际的黄沙,层层迭起中将其环绕其中,庄严、肃穆且古朴、沧桑。这一刻,屏幕下方缓缓出现了一个红布金边的锦囊,开口处还闪闪透出跳跃不停的光芒。锦囊之上,一行小字映入眼中,上写着:打开智慧锦囊,遇见与你有缘的敦煌之美。

动手指献爱心成为“数字供养人”

这段为参与入口设计的创意视频精美细致、厚重大方、构思巧妙,画面的交替与庄重的旁白交相辉映,在不知不觉中引领用户的思绪跨越了时空,进入到了历经千年岁月的敦煌莫高窟。这时,将会从诸多洞窟壁画中随机选择一副出现,壁画出自的窟号被标注在右上角,且每一幅除了壁画内容的原解之外,均有以稳、空、释、定等不同主题定义的新注解。

如“稳:姿态可以飘,心态必须稳。”“空:网速慢的时候,不妨抬头看看云。”“定:通往梦想的路上没有导航,还请小心驾驶。”等,这些语言通俗易懂且充满时代气息,还巧妙的表达出了对壁画内容的全新解读,相映成趣间蕴含了十分幽默的构思,令人思之回味无穷、乐在其中。

整幅壁画之下有一个十分贴心的保存按钮,可以让参与用户轻松的将属于自己的这幅壁画保存在手机或电脑上。右下角,还有一个大红色的图标,上面写着“0.9元守护敦煌”,点击后便可进入支付界面,任何人均可通过这里表达自己的公益爱心。

据悉,12月7日前,用户还可以前往腾讯公益平台进行捐款,成为敦煌“数字供养人”,参与到敦煌壁画的数字化保护中来。

(以上来源:兰州日报 李超 2018-06-14)

【数据分析】

互联网是最好的保护方式。将博物馆、文物、名画等实物修复,工程量大,难度高,且没有明确的商业回报。因此,这件事除了政府机构和文化部门推动之外,很难进行下去。而互联网恰恰是文物保护的最好方式。因为互联网可以几乎无损耗的将这些内容拷贝下来,免费分享给所有想看的用户,用户足不出门,就可以领略全世界的文化瑰宝。

以创意形式表达公益含义。从自闭症儿童一元画作拍卖的活动,到9毛成为敦煌“数字供养人”,公益导向是腾讯历来的主张,通过号召普通用户通过捐款的方式去普及公益。其实一块钱对于现在每个人来说都不算多,但积沙成塔,集腋成裘,小股溪流越聚越多,就会汇集成汪洋大海。腾讯发挥其开放平台的优势,让大众参与进来一起保护传承文化,形式新颖、值得借鉴。

让传统文化深入年轻群体。腾讯平台,链接了太多的年轻人,从QQ到王者荣耀,基本上覆盖了所有年轻群体,腾讯之前上线的“长城你造不造”行动,通过技术手段来复兴和活化中国的传统文化遗产;包括之前的腾讯和故宫合作的H5在朋友圈足足火了几天;此次敦煌文化“数字供养人”也是利用朋友圈,引起浪潮般的效应,吸引年轻人对传统文化的关注、对文明的传承。

|