【热点回放】

小剧场戏曲优秀节目汇演”将登国家大剧院

当传统戏曲与当代小剧场艺术“相遇”后,会擦出什么样的火花?或许,观众能够从国家大剧院特别策划的“小剧场戏曲优秀节目汇演”中找到答案。5月11日至6月29日期间,国家大剧院“小剧场戏曲优秀节目汇演”,京剧《春日宴》、舞台剧《三岔口·2016》、昆曲《望乡》、京剧《老生常谈——2016王珮瑜京剧清音会》等小剧场戏曲优秀节目将纷纷登台,带观众看戏曲“唱念做打”的创意呈现。

5月4日,国家大剧院召开“小剧场戏曲优秀节目汇演”新闻发布会,国家大剧院演出部高级主管南昊、《春日宴》编剧、导演李卓群、制作人李洋旸、《三岔口·2016》文本创作、导演周龙、繁星戏剧村董事长、创始人樊星、北方昆曲剧院副院长曹颖与《望乡》主演袁国良、翁佳慧等嘉宾出席,并为媒体介绍各参演剧目的精彩看点。

“小剧场戏曲优秀节目汇演”

看传统戏曲与当代小剧场艺术的相遇

近年来,北京、天津、上海等地的戏曲院团,纷纷推出小剧场戏曲节目,对于探索戏曲艺术与当代审美的结合,做出许多成功的探索。其中一些优秀作品,在继承传统戏曲精华的同时,更以贴近当代观众欣赏习惯的叙事方式与时尚的舞台呈现,不仅得到了业内人士的关注,同时也得到了青年观众的青睐。

为了向观众集中展现当下小剧场戏曲优秀节目,吸引更多年轻观众关注戏曲艺术,国家大剧院特别策划了“小剧场戏曲优秀节目汇演”,并已于4月8日至9日,由“元声京戏坊”率先登台,为广大戏迷、观众带来六折京剧“骨子老戏”。而5月至6月,该汇演还将有四台风格各异的剧目先后亮相大剧院。国家大剧院演出部高级主管南昊说,“国家大剧院通过整合戏曲院团资源、遴选受到观众好评的优秀剧目,特别策划推出了‘小剧场戏曲优秀节目汇演’。在即将与观众见面的剧目中,既有以传统剧目为蓝本,又充满创意的《三岔口·2016》《望乡》,同时,还有最新编排的原创精品《春日宴》《老生常谈——2016王珮瑜京剧清音会》。希望通过‘汇演’的形式,集中向广大观众展现梨园名角、当代新锐们,将戏曲厅堂版形式与当代小剧场的演出形式进行完美结合后,结出的硕果”。

五月

《春日宴》:古今交错,两世情深

《三岔口·2016》:传统名剧,时尚呈现

“春日宴,绿酒一杯歌一遍。再拜陈三愿:一愿郎君千岁,二愿妾身常健,三愿如同梁上燕,岁岁长相见……”取名自南唐冯延巳词作的京剧《春日宴》将于5月11日至12日亮相“小剧场戏曲优秀节目汇演”。被誉为戏曲“红颜新势力”的该剧编剧、导演李卓群,将生活中的一些经历和感悟融入创作中,并以古今交错的方式,通过平番大将军樊盛、番邦公主伊兰的跨国爱情传奇与退休的梨园伉俪老范、玉兰平凡琐碎的爱情故事,表达“爱,历久弥新”这一主题。而在表演上,由著名京剧演员韩胜存、张馨月领衔的“红生花衫组”将樊盛与伊兰的爱情演绎的成熟洒脱、深情隽永,而由李扬、索明芳领衔的“花脸花旦组”则又给人青春洋溢、活泼炽热之感。在此之外,阔别舞台十几载的京剧表演艺术家罗长德、赵乃华也将加盟,带观众在剧中人老范与玉兰的相依相伴中,品味爱情的绵长隽永。

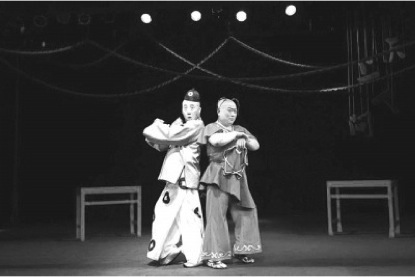

将于5月21日至22日登台的《三岔口·2016》则在化用京剧传统戏《三岔口》及《十字坡》《雁荡山·夜袭》等剧目表演元素的基础上,在情节、音乐、人物造型、表演等方面大胆创新,并融入现代的语言、观念与表达方式,使得传统与现代、古典与时尚交融并蓄,并以富有浓厚喜剧色彩的演剧样式,带给观众全新的审美体验。担任该剧文本创作、导演的著名戏曲导表演艺术家、教育家周龙说,“一方面以通俗幽默的演剧形式,折射当下诸如‘不诚信’、‘富二代’等问题,以实现艺术作品关照当代社会的责任,潜移默化的实现观众对于正确价值观和道德判断的认同。另一方面以时尚和现代的戏剧呈现,以亲近大众的姿态,以调侃的方式让观众从新的视角来观剧,在轻松愉悦中感受到来自于传统戏剧的神韵。”而在当天发布会现场,《三岔口·2016》主演以剧中的精彩片段,展现该剧将传统做、打功法与现代剧场观念的创意结合。

六月

《望乡》:苏武牧羊,坚贞不屈

《老生常谈》:袅袅瑜韵,弹幕喝彩

北方昆曲剧院将于6月9日至10日带来的《望乡》源自于歌颂苏武爱国思想和民族气节的昆曲名剧《牧羊记》,并在该剧原《望乡》一折的基础上,通过充实情节,从而表现坚贞不屈、忠君爱国的苏武与因孤兵无援而投降匈奴的李陵两个人物之间不同的思想与信念。担任该剧制作人的北方昆曲剧院副院长曹颖说,“爱国主义,在任何时代都不会过时,并且,都需要大力弘扬。因此,我们希望通过对这出经典的传统戏的重新打造,对于‘苏武牧羊’家喻户晓题材的崭新呈现,为社会带来正能量”。届时,北方昆曲剧院著名青年昆曲演员袁国良将饰演苏武,著名青年昆曲演员翁佳慧饰演李陵。

将于6月28日至29日亮相国家大剧院“小剧场戏曲优秀节目汇演”的《老生常谈——2016王珮瑜京剧清音会》,则将新媒体、新框架、老戏骨、老味道进行融合。届时,观众不仅可以细细品味王珮瑜带来的余派名段,同时,还将通过现场的大屏幕,实时直播演员在后台化妆、扮戏等平时不被观众所知的幕后场景。而在此之外,如果观众在现场听戏有感,还可发“弹幕”与演员、观众进行交流。由于演出任务,而没有亲临发布会现场的王珮瑜通过视频表示,“此次‘清音会’在内容上有一些更新、升级,除了带给观众一些平常很少演唱的唱段之外,还在‘清音会’中加入了一些有趣的互动环节,比如,会有‘弹幕’和后台的直播穿插在我的演唱当中。众所周知,京剧的表演、演唱和观众的喝彩,这种互动一直非常密切。而在我看来,现代互联网中的‘弹幕’就是喝彩文化的一种延伸”。

(以上来源:新华娱乐 2016-05-05 )

对小剧场戏曲创作的感想:在保护中传承与创新

小剧场戏曲的探索与实验始于2000年,比较有代表性的剧目是北京京剧院当年演出的小剧场京剧《马前泼水》,该剧以新的视角重新解读传统折子戏《马前泼水》的内容,引起戏剧界的普遍关注,也引起普通观众的浓厚兴趣。由此激发了创作人员的热情,此后出现的小剧场戏曲作品有《惜·姣》、《伏生六记》、《玉簪记》等。2014年10月,在繁星戏剧村举办了由北京戏剧家协会主办的“首届当代小剧场戏曲艺术节”,演出《倾国》、《朱丽小姐》等剧目;2015年11月举办了“第二届当代小剧场戏曲艺术节”,演出《陈三两》、《三岔口2015》等12台剧目,扩大了小剧场戏曲的影响,也吸引了大量第一次进剧场观看戏曲的年轻观众。

让戏曲变得年轻

小剧场戏曲的特点是什么?中国戏剧家协会主席濮存昕曾这样说过:“新,小剧场更贴近观众!青春,台上台下大都年轻!”北京戏剧家协会秘书长杨乾武说:“小剧场戏曲是传统的、中国的、包容的、当代的、未来的,更是有情怀、有趣味、有创造的,与时代和观众互动成长的。”由此可见,小剧场戏曲一是年轻的,二是当代的。但是,语言的概括毕竟还是理性的,不亲自坐在小剧场里看几场演出,是体会不到小剧场戏曲的特点的。我看小剧场戏曲《陈三两》、《明朝那点事儿——审头刺汤》等戏就感触很深。

我看保定市河北梆子一团演出的河北梆子《陈三两》,情感上所受到的触动非常强烈,可是这个剧本与之前的版本相比并没有什么改动,故事还是老故事,演出也是中规中矩,何以会如此动人呢?河北梆子表演艺术家刘玉玲老师的一句话让我明白了,她说:“小剧场演出是近距离面对观众,最考验演员。演员的一举一动尽收观众眼底,哪怕是一个微小的动作都可能破坏演出效果,而且无法补救。”听她一说,我把自己观剧时的情景“闪回”了一下:戏一开场我的整个注意力就被舞台的气场包围了。首先是演员的表演,陈三两无辜被贪财的知州李凤鸣(实为她亲弟弟)责打,那种孤苦无助的痛苦神情直接冲撞着观众的心;她被结拜的弟弟(陈魁,已官至八府巡按)待为上宾,陈魁惩罚了责打她的李凤鸣,观众看着解气。观众近距离观看舞台上的表演,演员的动作表情尽收眼底,尤其是那激愤酣畅的抒情演唱,直击观众的心弦。其次是年轻的乐队演奏者们的演奏,他们不只是完成伴奏的任务,而且还以音乐帮着剧中人“诉说”,突出人物情感,丰富剧目主题。

《明朝那点事儿——审头刺汤》(改编王新纪,导演白爱莲)根据传统剧目《审头刺汤》改编,是一出非常完整的小剧场戏曲,内容精炼,语言幽默,表演精彩,情感动人。剧中虽然写的仍然是爱恨忠奸的故事,讲述生活中是非曲直的情感,但在小剧场中演出是那样地真挚、感人,看得让人如醉如痴,即使剧场中的年轻观众也深深地被吸引。

像这样受观众喜欢的小剧场戏曲作品还有《浮生六记》、《碾玉观音》、《倾国》等。这些戏的创作与演出,精简了传统戏曲的程式化表演,内容上减掉与主题无关的琐碎情节,深入开掘主题的新意,把古代的故事与现代人的情感相沟通。演员表演以塑造人物为主,把古代人的行为理念与今天人们的价值观念相联系,以演唱的激情振动着观众的情感。

在探索中开阔思路

如果说河北梆子《陈三两》和京剧《明朝那点事儿——审头刺汤》等是老戏新演,在保护传统戏曲特点的基础上使戏曲焕发了青春,那么《三岔口2015》(周龙编导)则是以其锐意的创新和大胆的探索,为戏曲创作提供了一种新的思路。

这个戏吸引人之处在于巧妙地完成了两个“对接”和一个“转变”。第一个“对接”是把古代的故事与现代人的情感“对接”,创作者赋予了这个以武打为主的传统戏有趣的故事。官二代胡来酒足饭饱后到三岔口“天上人间”客栈企图敲诈客栈老板金二刀的钱财,金二刀打算在天黑之时除掉这个祸害,此时,督察大人也接到对胡来的举报,派元芳夜访“天上人间”捉拿胡来。几个各怀心事的人碰到了一起,上演了一出惊心动魄的戏,为原本只是单纯展示演员武打技巧的折子戏赋予了正义除恶的内容,引申了《三岔口》的精神内涵。另一个“对接”是把戏曲的传统表演方法与现代的表演技巧对接。该剧的舞台呈现方式在传承传统戏曲演剧特点的基础上,尝试着使“唱念做打”在现代剧场中发挥其更多的可能性,即探索用一种幽默的语言、声腔、动作刻画人物性格,以漂亮的武打艺术诠释故事,增加可看性;同时把实验性的滑稽戏演出技巧引入舞台表演之中,增加趣味性。

一个“转变”是把音乐伴奏功能转变为表演形式。在这个戏中,音乐已不是传统意义上的伴奏,而是参与创作。乐器演奏者也是场上演员,他们不在幕后,而是走上了前台。戏一开场,首先出场的是四位“乐者”——鼓者、笛者、琴者、筝者,分坐舞台四角,在一首欢快的前奏曲的演奏中拉开全剧的帷幕。 音乐创作也是全新的面貌,以传统的音乐曲牌作为基础,运用鼓、笛、箫、埙、筝、琵琶等乐器,进行全新的旋律设计与编配,并通过不同乐器的音质特点和情感属性,进入戏剧情境,突出人物内心情感,与演员的表演、道白以及武打技巧相融合,形成一个有机的整体,使整个演出充溢着诗的意蕴和美的形式,吸引了很多第一次看戏曲的年轻人。

此外,《四声猿·翠乡梦》在保留原著核心的同时注入了一种当代的思维观念,着力探讨人与欲望之间的关系,用看似荒诞的故事揭示心即理的哲理。京剧《馒头山》是一出歌舞并重的作品,通过唱、念、做、舞把“白衣剑客”这个人物的人生、人性和自我内心善与恶的纠结、斗争与毁灭,表现得淋漓尽致。豫剧《朱丽小姐》所探索的是外国戏剧的中国化和传统戏剧的现代化。这些作品不论是内容上、表现形式上的探索与实验,都给人耳目一新的感觉。

在保护中传承

传统戏曲是我们民族文化艺术的奇葩,是中华民族文化的骄傲。然而在时代发展的浪潮中,传统戏曲遇到了观众危机,尤其是缺少年轻的观众。因此,如何使戏曲在年轻一代中传承下去,是今天的戏剧界和教育界面临的共同问题。

近年来,从政府到教育部门都高度重视这个问题,提出了“戏曲进校园”的口号。这是非常明智的举措,戏曲的传承应该从娃娃抓起,另一方面,我认为发展小剧场戏曲创作与演出也是一个方向。 要让今天的年轻观众喜欢戏曲,需要解决的首要问题是他们对戏曲的兴趣问题。一些年轻人为什么不爱看戏曲?主要是他们对戏曲提不起兴趣。小剧场戏曲在创作、整理、改编传统戏曲剧目过程中,舍去了一些繁琐的细枝末节的东西,只保留其中最精华的东西;在表演方面删减了一些程式化的要素。近距离的表演,并配以字幕解说,观众容易看得懂,这样自然就慢慢地产生了兴趣。还有,小剧场戏曲的舞台都比较简单,一桌二椅,人员也少,适合进校园,适合在学校的礼堂、食堂或操场上演出。表演场地离观众越近,效果越好。

(以上来源:光明网 2016-06-18 刘 平)

小剧场能让戏曲回到它本身吗?

当戏曲也开始走进小剧场的时候,我希望它能够回归戏曲本身,而不是先对这种传统艺术进行重构和解构,因为当下中国戏曲最大的问题在于,我们确实背离戏曲本身太远了。

就拿京剧说吧。现在大剧场里的京剧,要么出于商业利益的需要,只演大家熟悉的那几出老戏;要么就是满足政治利益的需要,排演一些规模宏大,豪华骄奢的“京话剧”;当然,还不时的会出现一些带有西方味道的新编戏,以搏眼球……而更多能够展现京剧审美价值的剧目、表演手段和技巧乃至于多种流派等逐渐湮没于大剧场了。

但现实中,无论是戏曲工作者,还是爱好者,都是有“让戏曲回归戏曲”的需求的。我们姑且不去探讨“传统是否就是好的”这个问题,而仅仅就从“京剧到底应该什么样”这个维度来说,我们需要让人们知道,没有了商业和政治羁绊的京剧是什么样的,其审美价值到底几何?

同时,今天这种“殿堂”般的戏曲艺术也正逐渐的远离老百姓,动辄数百元价格的一张戏票,除了能够分出中国观众的不同社会阶层以及把普通大众拒之戏院大门以外,起不到任何有利于戏曲推广的作用。 如果我们不能够让更多的人,尤其是具有一定文化素养的青年人知道“京剧代表的中国戏曲到底应该什么样”,那么最终依照“法乎其上,得乎其中;法乎其中,得乎其下”这个“亘古不变”的原则,戏曲终将沦落下去,丧失独立的审美价值。

事实上,仅仅从戏曲发展史的层面上来看,戏曲进入“小剧场”本身就是一种回归。“小剧场”发展到今天,其真正的意义在于让更多的观众无限接近戏剧,打破舞台与观众之间的那堵“墙”,所以西方的“小剧场”最终让戏剧进入到简陋的剧场、排练厅、车间、公园……;而戏曲,尤其是花部的戏曲,在形成和发展过程中始终是“因陋就简”地活跃在乡间地头,无论宫廷的大戏楼,还是城市的戏园子,贫民区的戏棚子,抑或农村的野戏台、江河上的船舶,只要能摆下“两桌一椅”,便能演戏。而戏曲演员所面对的除后台以外的三面的观众,他们与观众之间永远不会存在西方戏剧中所提到的“墙”这个概念,因此根本谈不上打破与否。

这必然也影响到了戏曲自身艺术特点和审美形态的形成,例如传统戏曲的时空转换是通过演员的表演来展现的,而不是传统西方戏剧中的规定情境,就像伍子胥的“两换髯口”;又如演员在舞台空和观众之间的转换,不仅仅是插科打诨,包括观众以叫好起哄的方式参与到戏曲的演出之中……这些都是戏曲在小戏园子、野台子这样的地方逐渐形成的。

在今天什么都讲“创”的年代里,艺术创新或者所谓的“先锋”更多时候仅仅沦为了一种光环笼罩下勇敢的“鲁莽”,“回归”却成了一种无人理解,貌似怯懦的 “固执”;“鲁莽”者未必不是好意,未必不可敬,但根本上却是一种茫然;“固执”者,未必没有眼界,未必没有格局,但根本上却是一种空望——

倘若能用前者的热情温暖后者渐冷的心,用后者的理性擦亮前者模糊的双眼,戏曲艺术走下去的路,至少不会太囧!

(以上来源:《北京青年报》 2016-05-31)

【数据分析】

小剧场的概念最先出现于话剧界,针对的是19世纪末那些脱离生活的情节剧,呼唤出现新的革新,意味着西方戏剧走向现代主义的开端。小剧场话剧的原意是先锋、探索、创新,但后来出现了两种类型,一个是小制作、小成本、小规模的戏剧概念,一个是真正的探索先锋戏剧。

近30年来,小剧场话剧蓬勃发展,往往是和戏剧的创新、先锋、前卫、探索实践联系在一起。相比较之下,小剧场戏曲仍处于起步阶段。不过,戏曲最早就是在勾栏、厅堂,也就是古代意义上的小剧场演出的。小剧场戏曲,除了在物理空间上比一般欣赏戏曲演出的剧场小一点外,更主要的应该在剧目内容与形式上有一些探索,或者叫实验,还有就是与观众的近距离或者叫零距离。

小剧场话剧,可能更多突出的是它的实验性。而小剧场戏曲,需要关注的不仅是实验性,更应该是戏曲本体的回归,即便是具有实验性质的戏曲,一定首先着眼于戏曲本体的基础上进行有意义的实验,这种实验是为了让当下观众、特别是年轻一代观众愿意、并更加清晰地来了解中华传统戏曲的“家园”和其中的无限景色。所以,戏曲的气质跟小剧场戏剧有天然的吻合。而小剧场也是完全有利于让戏曲回归到戏曲应有的那种样子的。当然,它应该从如下几个方面去完成:

首先把一些没有市场价值,却有艺术价值的冷门戏尽可能的恢复演出,尤其像昆曲这种更为“曲高和寡”,需要一种艺术氛围去观看的剧种。事实上,尽管很多人认为昆曲实在雅得“不食人间烟火”,但在高校中、在知识分子群体中以及部分真正的传统艺术爱好者群体中,名家客座讲授、知音清唱拍曲却流行甚广,那么小剧场如果能够承担起这些剧种和剧目的演出,把大众变为窄众,有利于这些“阳春白雪”的保护和传承,也未必没有市场。

其次,还原一些几经修改而面目全非的传统剧目。出于各种原因,过去很多传统戏都经过了“整容”,甚至是整骨。例如《三岔口》,就把过去好人和坏人之间的斗争的戏,改成了两个英雄好汉之间的误会戏。我们姑且不说哪一版的《三岔口》艺术价值更高,但是老版本的存在自然有其存在的艺术价值,如果只是保存于专业人士的头脑和资料书籍之中,显然是遗憾的。

再者,年轻的戏曲演员可以在小剧场尝试更多的跨流派的表现方式和演唱手段。如果说戏曲从“时尚皮黄喊似雷”到“满街争学‘叫天儿’”是戏曲艺术自身发展的观众自由选择的结果,那么今天“无生不杨”、“无腔不程”很多时候是大众媒体“选择”的结果,甚至可能是戏校教学中一种“势”的结果,乃至于最终走向了一种极端:只学其形,不学其神;只跟风,不看自身条件。

最后,大胆而真正有思想的戏曲探索者可以在尊重戏曲规律,充分发挥戏曲艺术特点的前提下,通过“小剧场”进行一些新戏的尝试。“回到戏曲本身”并非就只是固步自封,修旧如旧,终究我们要对戏曲艺术进行美学和艺术学层面的创新,这种创新一旦成功是会为“大剧场”所借鉴,重回主流。这也正是任何一门艺术的发展规律,也是先锋艺术和主流艺术之间的完美的辩证关系。

|