正在进行创作的艾福多。 于晶 摄

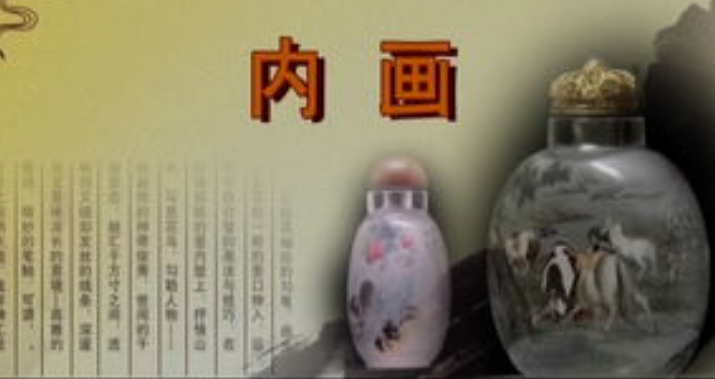

“方寸之内显日月,股掌之上惹人怜。”说的是内画鼻烟壶。一支笔,怎么能伸进豆粒大小的鼻烟壶瓶口在壶壁上画出乾坤呢?在宁夏银川,就有一位非遗“内画”匠人,已经画了近50年。他就是银川市非物质文化遗产内画鼻烟壶传承人艾福多。

落笔刚劲有力,勾画层次分明,点染错落有致……6月27日,笔者走进艾福多的工作室,60岁的他正手拿一支细长的自制笔,探入一个寸余大的鼻烟壶内作画。轻描淡写之间,山水、花鸟、人物等图案跃然而出。

据艾福多透露,内画和外画的不同之处,就是内画要用工具把画描绘在瓶子内部,首先作画顺序相反,内壁反着书画,外壁才能是正顺序;其次,鼻烟壶的壶口很小,限制书画的操作,用的笔都是“特制”的。铜制的纤细的笔杆顶端是与笔杆成九十度的笔尖,笔尖由动物毛发制作而成,作画时,笔杆整个伸进壶口,笔尖与壶壁要垂直勾画。在创作过程中,不仅内画对人的眼力和心力要求都高,还需要内画人有良好的方向感和手的操纵感。

正在进行创作的艾福多。 于晶 摄

“鼻烟壶小,几乎所有的中国传统艺术如绘画、书法、烧瓷、施釉等,全都用在它身上了。”艾福多说,“鼻烟壶上的图案也随着工匠们不断精进的手艺而日渐丰富,从最初的简单题字、绘制图案,到图案文字并存,绘画、书法、篆刻、诗词等成了内画鼻烟壶的内容。”

艾福多告诉笔者,画个鼻烟壶简单点的基本上一天就做好了,复杂的话需要十几天,二十几天,但是在作画之前需要做充分的准备工作。

据了解,“制胎”是内画鼻烟壶十分重要的一步,用钻石粉磨具先在壶口中心打竖眼,再向四周逐步扩展,直到内膛与外形的薄厚一致、平整均匀为止。用细金刚砂打磨壶体,把金刚砂、小铁球和水装进壶内,用手或机械来回摇动,直至内壁匀细适度为止。

笔者看到,在艾福多工作室的博古架上陈列了他这些年创作的内画作品,个头或大或小,颜色或浓或淡,但不变的是细致的勾勒和栩栩如生的图画,灯光一照,更显玲珑剔透;那上头的人物、山水、花鸟、走兽、草虫……也越发神采十足。

据艾福多介绍,鼻烟壶最早是盛放鼻烟的容器。吸鼻烟的习俗源自美洲,明末清初传入中国,自清嘉庆年间逐渐发展起来。鼻烟是舶来品,却在中国催生出了有极高工艺美术价值的鼻烟壶。如今,内画鼻烟壶制作技艺流传在北京、河北、山东、汕头等地,形成了“京派”“冀派”“鲁派”和“粤派”等流派。

在传承和发展上,艾福多希望“两条腿走路”。一方面是内画鼻烟壶非遗传统技艺不能舍弃,另一方面是内画技艺可以更好地融入人们的生活。比如,制作大众喜爱的杯具、花瓶等不同家居产品。“内画艺术不仅表现在鼻烟壶上,它不仅属于收藏家,可以通过更为丰富的形式走进寻常百姓家。”艾福多说。(于晶)

来源:中国新闻网

延伸阅读

内画,是我国一种特有的传统工艺,它的产生起源于画鼻烟壶。内画的画法是以特制的变形细笔,在玻璃、水晶、琥珀等材质的壶坯内,手绘出细致入微的画面,格调典雅、笔触精妙。内画艺术分为京、冀、鲁、粤四大流派。其中冀派内画出自京派叶氏内画,叶氏内画鼻祖叶仲三及其子孙叶菶祺,叶澍英为内画事业的传承和发展做出了不可磨灭的贡献。

相传嘉庆、道光年间,一个外地小吏到京城述职,寄宿在庙里,因鼻烟快吸完了,就用烟签刮烟壶中剩下的鼻烟。庙里的一个和尚看到烟签在壶的内壁留下很多刮痕,很有国画的线条感,就将其拓展成了内画壶技艺。

不过,据专家考证,内画壶的发明者并非和尚,而是清嘉庆年间南方一位年轻画家。他将小钢珠、石英砂和少量水灌入壶内晃动,将内壁磨出细纹,使颜料易于附着,然后以带有弯钩的竹笔蘸上颜色,在内壁反向作画。这位画家就是甘桓文,现存甘桓文最早的内画壶制于1816年,据传他在1860年辍笔。

叶派内画简介

叶派内画创始人叶仲三大师,生于光绪元年1875年,卒于1945年。堂号“杏林堂叶”。

叶仲三大师

他与内画高手周乐园,马少宣,丁二仲被称为“京派内画四大名家”。

“叶派”内画工具是竹柳勾笔,在刻画细微处稍嫌不足。

冀派内画简介

“冀派”内画创始人王习三 ,是京派老艺人叶仲三之子叶晓峰、叶奉祺的第一位外姓弟子。五十年代末,王习三熟练掌握了“叶派”内画技法后,将猫引入鼻烟壶,他采用工笔“撕毛法”画出了水灵灵的猫眼儿和猫毛茸茸的质感,解决了国画写意技法画猫,形象呆板,缺乏真实感的难题。

“冀派内画”的风格可概括为:立意深邃、构图严谨,线描技法丰富、设色协调精润、书画并茂、雅俗共赏。从绘画工具到绘画技法及绘画形式有三项创新:金属杆钩毛笔、油彩内画、系列烟壶。

鲁派内画简介

清光绪十六年,北京的内画鼻烟壶工艺传到了琉璃之乡——山东博山。画师毕荣九利用本地生产的高级琉璃水晶料做壶坯,开始制作琉璃内画鼻烟壶,成为博山内画艺术的创始人和我国内画史上的一代名师。

粤派内画简介

粤派内画是1972年,由工艺师吴松龄培训一批青年艺徒而形成的。当时他选择素质好、聪明能干、学艺勤奋的应届高中毕业生到汕头市特种工艺厂学习。现已有三十多年的艺龄了,大多成为了名家,比如:吴泽鲲、赖乙宁、陆丹林等。他都有自己的艺术修养,作品各有所长,是粤派内画的支柱和未来的希望。

粤派内画的绘画技法,是以当地的岭南派国画为基础,并吸收一些京派工笔重彩的国画特点,其色彩绚丽多彩。

(根据网络相关资料整理)

来源:文化大数据