【热点回顾】

乌鲁木齐将发放5万张旅游消费券

据乌鲁木齐市文化和旅游局(文物局)消息,4月18日至5月10日,乌鲁木齐市将分三期发放5万张旅游消费券。游客可凭券在天山大峡谷等7家旅游景区(点)进行指定消费。

据了解,此次旅游消费券将于“一城游新疆”文旅云平台发放。第一期发放时间为4月18日至25日,第二期发放时间为4月23日至30日,第三期发放时间为5月1日至10日。消费券仅限疆内居民申领,每人限领一次,每次发放数量视疫情变化和防控需要而定。消费券使用时间为5月15日前。

据介绍,此次发放的旅游消费券仅限天山大峡谷门票、丝绸之路国际度假区3号观光高速缆车票、新疆天山野生动物园门票、红光山景区门票及观光车、新疆国际大巴扎四号楼四楼特色套餐、新疆古生态园门票及马术表演参观、燕景神木源名马参观+马车游园+萌宠乐园+特色小吃等7项消费内容中任选一项。

与此同时,乌鲁木齐市商务局(粮食局)为鼓励市民消费、提振企业信心,还将发放亿元电子消费券。亿元电子消费券发放与旅游消费券同步进行,在疆人员可通过支付宝平台进入“乌鲁木齐消费券”界面申领。该券可在大中型商超、药店、餐饮等商贸流通企业,社区蔬菜副食品直销点及社区便民牛羊肉直销点等处使用,包括乌鲁木齐全市旅游景区(点)内已开通支付宝平台端口并参与活动的餐饮企业、商超等。

乌鲁木齐市文化和旅游局(文物局)相关负责人说,此次发放旅游消费券以“扩内需、促消费”为目标,坚持“政府主导、旅游惠民、促进发展”的方针,充分发挥旅游产业的辐射带动作用,吸引游客来乌观光旅游,带动全市相关产业发展。希望广大游客佩戴口罩、保持安全距离、有序入园,各景区严格按照规定执行,不得强迫持券游客另行消费。

(以上来源:中国旅游网,2020-04-17)

苦练内功 换个玩法——贵州旅游业复工复产见闻

接待大厅门口,游客排队接受体温检测、扫描健康码、登记个人信息;不少“干涸”了近3个月的泡池又被注入活水投入使用,每个泡池都限定下池人数……

这是记者18日在贵州省六枝特区龙井温泉度假区(以下简称“龙井温泉”)看到的场景。17日,贵州省疫情防控领导小组发布通告,公园、广场、景点等公共服务场所全面开放。龙井温泉于18日正式恢复营业,当日接待游客近300人,住宿加门票收入近7万元。

龙井温泉营销部负责人李杨家俊相信接下来的几周游客会越来越多,经营能够持续向好。

对未来,李杨家俊有信心,正如他在复工前一天发的朋友圈所说:“一切的等待只为更好相见。”

“这次因疫情停业两个多月,损失近700万元,但也给了我们提升自己的机会。”李杨家俊告诉记者,早在2月中旬,营销部就已全员复工,为适应旅游市场新特点、新需求,研发新产品、新项目。

为防止泡池人员聚集,企业加强了对原有泡池的绿化隔离,还新增了30个室内小泡池,餐厅全部改成一人一桌;为满足游客的康养需求,开发了中药泡池,并计划引入中医馆;为增强度假区吸引力,与周边的黄果树、龙宫等景区合作开发新线路……

旅游业是受疫情冲击较大的行业之一,贵州所有景区于1月底按下了“暂停键”。记者采访发现,不少景区、旅行社像龙井温泉这样,把停业期当成“闭关期”苦练内功。他们研究市场、调整思路、开发新品。

疫情发生后,两个多月一单未接、未来旅游市场的不确定性,一度压得贵州省六盘水市凉都旅行社副总经理王琴喘不过气来。

“老路子行不通,就换个新玩法。”在王琴看来,受疫情影响,市场对大型团体游的接受度会大不如以前,但对“小包团”、短线游的需求会增加。而由于跨省游的放开需要时间,在未来一段时期,本地游客将是旅游市场的主力军,最大限度激发省内市场的活力,不仅需要提升旅行社的服务水平,也需要旅行社、酒店、景区之间更深层次的合作。

王琴和旅行社员工在“闭关期”对导游进行了系统培训,开发了10多条新线路,新增了自驾游、周末游、亲子游等项目。此外,旅行社也加强了与贵州省其他地市旅行社的合作,通过互换平台、资源共享等方式实现抱团发展。

“现在就看你怎么做,能不能找到突破口。”得益于新开发的线路和项目,旅行社于4月11日接团开张。

(以上来源:新华网,2020-04-20,记者:潘德鑫,吴思)

广西桂林七星区:线上线下齐发力 助推旅游业复苏升级

4月13日,在广西壮族自治区桂林市七星区的部分公园和景区,不少市民和游客分散而游,享受疫情发生以来难得的休闲时光。七星区也积极行动,创新宣传模式,配合各景区线上线下齐发力,打破景区传统旅游瓶颈,根据景区实际特色,全面提升景区形象。

在訾洲公园门口,有不少市民正在工作人员的指导下进行实名制登记,测量体温并扫码入园。根据门口的指示牌显示,早上开放不到1小时,已经有100名市民游客入园了。

訾洲公园从4月7日起有序、受控开放部分区域,并实行限流管理,日接待量不超1300人。“恢复开放第一天,下午4点不到,入园人数就已经达到1300人,九成入园者为桂林本地市民。”訾洲公园相关负责人彭艳说。据介绍,訾洲公园也向其他景区景点学习,探索线上宣传渠道和模式,扩大景区的影响力。

65岁的市民郝先生在微信上看到訾洲公园恢复开园的消息,就和家人来到公园游玩。“太久没有进公园了,这次走进公园,呼吸新鲜的空气,亲密接触美景,实在太舒服了。这段时间,我要把恢复开园的公园都逛一次。”

按照《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于印发公共服务场所防控工作“十严格”4项措施的通知》和《桂林市文化广电和旅游局关于桂林市A级旅游景区有序开放的通知》,七星景区从2020年2月28日起,向疫情防控低风险地区游客开放。

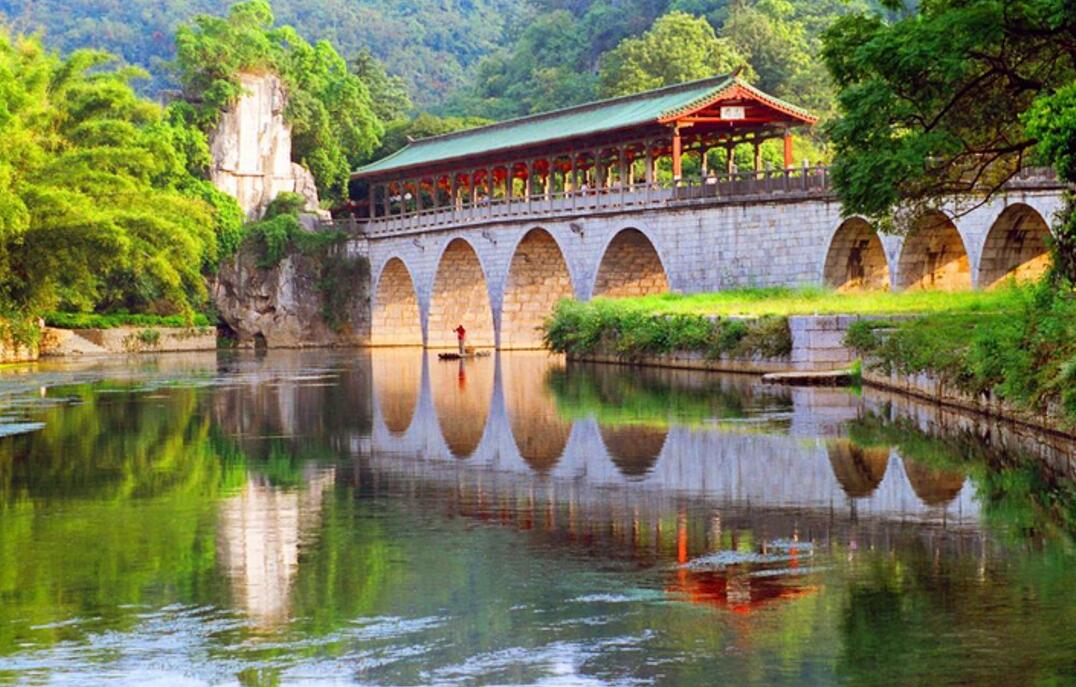

走进七星景区,不仅有桂林的山水符号——骆驼山,还有将桂林绝色美景藏纳于洞中的七星岩,以及桂林的文化地标——云集了本地摩崖造像、书画、文物建筑之精髓和桂城遗痕历史景观的桂海碑林。漫步于七星景区,可以徜徉于山水景致中,感受花桥清爽的江风,偶遇普陀灵猴,细细品味桂林文脉滋味。

七星景区副总经理姚滨介绍,景区恢复开放以来,有序做好防控工作,每天至少三次对公共区域进行消杀,入园的游客除了要扫码、测量体温外,还要进行实名登记。目前到景区游玩的游客,除了七星区内的,还有来自广东、湖南的。眼下,七星景区内多个品种正逢花开时节,繁花似锦,姹紫嫣红,景致秀美。七星景区也开启了“云赏花”直播,以“一眼万年邂逅烟雨中漫山杜鹃”为主题,在多个新媒体带领全国的网友领略如诗如画的美景。直播当天,参与观看的人数超过50万。

据了解,该区通过创新宣传模式,积极与影响力大的新媒体平台合作,以主播线上推介、推出旅行微视频等形式攒足人气,对主要景区做精准导流。目前,通过直播和视频推介辖区旅游文化和风景美食,观看浏览人数超过800万。同时,与景区配合在线上发力,全面提升景区形象,推出新的旅游参观模式,打破传统旅游瓶颈,提升旅游品质。以“云直播”按下辖区旅游的“启动键”,提振旅游从业者的信心,加速整个旅游行业复苏。

(以上来源:广西学习平台,2020-04-22,记者:王亚东,谭熙)

控制人流 避免扎堆 无锡景区进入“预约旅游”时代

“五一”5天小长假即将到来,旅游业是否会出现“报复性消费”?业内人士表示,虽然旅游市场远未真正“融冰”,但人们因疫情养成的“无预约、不旅游”习惯正逐渐形成。

各大景区严格控制30%“红线”

“两部委发的通知,现在省厅还没下发,一旦收到,我们会落实调整。”无锡市文旅局相关人员表示。据了解,此前无锡各大景区有序恢复开放,是严格按照市疫情防控应急指挥部要求的“日接待量不超过日最大承载量的50%”执行的,事实上在实际操作中,大部分景区都把这一“上限”严格控制在了30%甚至更低。

灵山胜境相关负责人告诉记者,景区最大日承载量为5.8万人,复开后按游客最舒适标准,日总量以1万人为上限,连日最大承载量的20%都不到。

同样,惠山古镇景区日最大承载量虽然是10万人,但在实时监控中,却将日最大限流定在2.5万人,只占原来日最大承载量的25%。

“我们开园初期每日只核定5000人次,而景区日最大承载量为5万人次。”无锡动物园工作人员介绍,随着国内疫情防控形势及游客春季出游需求变化,景区后来将日最大客流量调整至了1.5万人,但这仍未超过30%的核定值。

梅园也曾在3月16日将景区日最大承载量由5000人/日调高至12000人/日,“可我们日最大承载量有7万人,调整后也不到20%”,梅园相关人员表示。

“无预约、不旅游”习惯逐渐形成

尽管这次疫情对旅游业的打击非常大,“五一”连休5天也未必能让旅游市场真正“融冰”,但人们也因此养成了预约旅游的习惯,不但保障了游览安全,也提升了旅游体验感,无锡景区进入“预约旅游”时代初露端倪。

据了解,疫情期间,无锡已开放景区大部分实行在线预约售票制度,要求游客提前网上实名预约购票,同时结合单日游客总量控制,建立动态管理库存系统。并且实施大数据防控预警,根据单日限流量和预约数据,提前进行客流预报、预警,以更智慧的方式为游客提供更好的服务。

市民黄老伯说,因为有老年卡,以前到景区游玩,说走就走,“现在也会先拿起手机看看游客量,如果人多就不去凑热闹,如果决定游玩就通过官网等平台提前预约一张免费票。“

“我们倡议‘无预约,不旅游’。”采访中各大景区表示,实名制预约入园会使游览秩序更规范,也可对游客起到分流、错峰游览。疫情以来,经过一段时间的尝试,人们多年养成的旅游习惯正在逐渐改变。

“对景区来说,疫情也是另一种机遇。”王洁平认为,“实名制售票+在线预约”,虽然是疫情防控的手段,但也是顺应旅游形势发展的一种变化,更是旅游业服务水平、管理水平提升的体现,能实现景区未来更好的可持续发展。

(以上来源:无锡学习平台,2020-04-21,记者:陈菁菁)

【数据分析】

根据中国旅游研究院测算,预计2020年一季度及全年,国内旅游人次分别负增长56%和15.5%,全年同比减少9.32亿人次;国内旅游收入分别负增长69%和20.6%,全年减收1.18万亿元。除此之外,新型冠状病毒肺炎疫情正在全球多个国家蔓延,出、入境旅游同样受较大冲击,尤其是疫情会降低境外游客来华的信心,入境游人数将有所减少。据联合国世界旅游组织预测,受新冠疫情影响,2020全年国际游客人数将下降20%-30%,或将致使数百万人失去工作。至此,新型冠状病毒肺炎疫情导致旅游行业全产业链告急。政府、市场、商户都在多渠道提振旅游消费。

第一,政府纾困政策注入信心。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,国家及文化和旅游主管部门积极应对,出台措施帮助旅游企业纾困,包括退还旅行社质保金、加强导游队伍劳动权益保护、出台旅游业复工复产指导意见等扶持类政策。除此之外,各地政府也出台了包括提振文旅消费计划、对医务人员免费入园政策、发放旅游消费券、设立文化和旅游产业纾困基金、开展旅游培训在线课程等措施,帮助旅游企业渡难关。这些措施不仅缓解旅游机构及企业的短期压力,更是促进旅游业恢复发展甚至是转型升级。

第二,旅游人蓄能练“内功”,旅游市场逐步恢复。面对疫情,我国旅游业积极展开自救,包括景区提升软硬件设施,加强员工培训,提升景区整体服务水平;景区与互联网企业合作开展直播类活动;景区积极制定疫情防控及安全生产工作方案与措施;旅游企业努力保障消费者权益的同时,启动旅游复兴计划等,全力为受疫情影响的旅游业恢复蓄能。从国务院联防联控机制新闻发布会上获悉,截至3月16日,我国已有28个省(区、市)3714家A级旅游景区恢复对外营业,复工率已超过30%,已恢复开放的旅游景区主要为山岳型景区、开放型景区和市民公园等室外旅游场所。目前,全国旅游景区总体运行平稳。

第三,善用旅游新业态。每次面临重大灾难发生会孕育出新的变化,或促进商业模式迭代升级。通过旅游业界的积极探索与共同努力,新型冠状病毒肺炎疫情催生了旅游新业态和服务新模式:实名制登记、线下客流锐减等倒逼景区智慧化管理;云旅游、跨界卖货成为旅游企业抢滩的“新大陆”;“无接触服务”带火智能无人酒店……推动旅游行业转变模式重新获客。

第四,“新基建”释放新动能在新型冠状病毒肺炎疫情防控中,数字技术发挥了重要作用。个人健康码、远程医疗、在线办公等数据工具广泛应用。从政府决策部署到企业复工,数字“基础设置”功能凸显。当前5G网络、数据中心等新型基础设施建设在即,以数字科技为核心的消费模式有望带动经济实现高速增长。随着大数据、人工智能的深度应用,数据科技正全面融入旅游产业并发挥重要作用。“云旅游”“5G+旅游”“大数据+旅游”等数字化应用模式将为旅游产业发展释放新动能。除此之外,疫情防控倒逼景区加码智慧管理。文化和旅游部发布的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》明确指出,在景区游览管理上,严控游客流量,景区科学合理设置承载量,防止人员聚集,应采取分时段、间隔性办法安排游客入园。实名制登记、在线预约等已成为景区恢复开放的“标配”。景区利用大数据等科学手段,促进升级改造票务系统,使用提前预约、线上购票、语音导览等非接触方式购票和健康游览,最终实现景区智能化管理。

来源:文化大数据