【热点回顾】

《拉贝日记》:原创歌剧还原苦难历史

12月13日,第四个南京大屠杀死难者国家公祭日。这一天经过创作团队一年多的不懈努力,原创歌剧《拉贝日记》在江苏大剧院首演。借助艺术形式,就侵华日军在南京的暴行向全世界发出自己的声音——观众长时间的欢呼和掌声是对这部歌剧的最大肯定,也是对创作团队长时间艰苦工作的最好褒奖。

我国的民族化歌剧创作始于20世纪20年代,至今已经产生了《白毛女》《江姐》《原野》等经典作品,《拉贝日记》的诞生无疑为中国歌剧的发展又增添了浓墨重彩的一笔。

作为具有深厚历史底蕴的文化大省,江苏为中国歌剧的创作提供了丰富的题材,江苏大剧院的建立则为歌剧的演出搭建了世界级平台。歌剧《拉贝日记》正是多方合作的成果,由江苏省委宣传部指导,江苏省文化投资管理集团与江苏省演艺集团联合打造,江苏大剧院负责出品,也是江苏省与作曲家唐建平继《运之河》《郑和》《鉴真东渡》三部歌剧后合作的第四部歌剧。

需要指出的是,用一部日记作为原型进行歌剧创作几乎是史无前例的,不仅为编剧带来了困难,更对作曲提出了挑战。让人欣慰的是,这部歌剧的创作非常成功,在很多方面体现了独到之处。

首先,这部歌剧无论在编剧还是在作曲上都具有很强的国际视野。歌剧剧本本身就带有国际性,主角拉贝是一位生于德国汉堡的商人,见证了南京大屠杀并作出了真实记录。另两位主角魏特琳和马吉是来自美国的传教士,南京安全区国际委员会的其他成员也是清一色的外国人。这些国际友人对中国有着深厚的感情,为了救助苦难中的中国人而走到了一起。因此,在音乐语言上,歌剧不拘一格、广泛吸取东西方的音乐文化精髓,确立了象征光明、美好与黑暗、邪恶等具有鲜明性格的不同音乐主题。

在这部歌剧中,拉贝的音乐主题由象征德国文化的巴赫作品素材引入,超越其生理年龄的男高音设置凸显他的英雄与光辉形象;魏特琳主题体现了江南音乐明亮色调与美国音乐元素的糅合,契合了他长期生活在金陵的身份。来自不同国家的音乐素材有机结合在一起,不仅很好地塑造了歌剧人物形象,而且也体现了超越民族与国家的国际视野,在歌剧的进行中产生了巨大的戏剧张力。

其次,歌剧的音乐创作很有想象力。尽管歌剧是一种综合艺术,但它本质上属于音乐体裁,音乐设计无疑是一部歌剧成功的关键。从总体布局来看,歌剧的音乐本身有着内在的统一性,主要体现在巴赫音乐元素的贯穿使用上。这种以现有音乐素材作为歌剧贯穿元素的做法,在歌剧发展史中是非常罕见的,是一次大胆而成功的尝试。巴赫音乐被认为闪耀着人性的光辉,像大海一样包容一切,用它作为整部歌剧的贯穿因素,不仅使歌剧具有一种核心凝聚力,而且也与歌剧主角体现出的爱的精神相契合,最关键的是为歌剧最后的情感升华做了很好的铺垫。

再次,这部歌剧营造戏剧性的手段非常丰富,大段气息急促的合唱、激烈的交响乐段落、具有戏剧张力的咏叹调和重唱形成了很强的戏剧性段落。从“警报又一次拉响”开始,连续多段紧密相连的合唱把人们的紧张和恐惧表现得淋漓尽致;管弦乐“激战”渲染了战争的残暴和混乱气氛;拉贝看到大量青年被屠杀之后演唱的“拉贝咏叹调”和魏特琳目睹多名女学生在圣诞夜被日本人带走后所唱的咏叹调“夜多么绝望”,同样具有强大的戏剧感染力,表现了他们内心的愤怒、痛苦与绝望;魏特琳与日本人争执的重唱段落则形成了很强的戏剧冲突。以上戏剧性主要通过情绪的对峙和冲突而形成,为歌剧最后的戏剧高潮做了充分准备。歌剧最内在和根本的戏剧高潮出现在最后,象征人性光辉的巴赫音乐元素与温暖的江苏音乐元素尽管被情绪对峙的戏剧片段不时中断,但一直以若隐若现的方式存在着,到最后终于辉煌托出,达到震撼心灵的效果。

最后,歌剧《拉贝日记》所达到的艺术高度和思想深度也很值得关注。如导演莫辛斯基所言,歌剧本身是一种艺术性比较高的艺术形式,主题之一就是脱离物质世界而关注精神世界,并传达未来的愿景。这部歌剧并非仅仅展示在南京发生的这场暴行,而是通过这一暴行对人性进行拷问,并给出积极的回答。真正的艺术就是通过呼唤人性中的美好和爱意,让世界充满光明和温暖。歌剧《拉贝日记》所闪耀的大爱精神和人性光辉正是如此,体现了艺术的真正旨归,具有超越民族和国界的普遍意义。

这部原创歌剧不仅还原了南京这段苦难的历史,而且对其进行哲理反思,实现了现实生活的关切与艺术性追求的有机融合,为我国乃至世界歌剧艺术创作带来很多新的启示。诚如作曲家唐建平所言:“岁月容易让过去消失,但是历史一定会留下人类的共同记忆。在记忆的深处凝结的是人类共同的生命理想和爱的光辉。正是这种爱的光辉引领人类通往和平之路。”

(以上来源:光明日报陈新坤 2017-12-20)

展示大爱无疆 歌剧《拉贝日记》再现人道主义情怀

发生在1937年的南京大屠杀是日本侵略者惨无人道的暴行,而德国友人约翰·拉贝不仅亲历大屠杀的惨状,更与其他外国友人一起,以人道主义的名义建立安全区,以尽自己所能保护南京市民的生命,并记录下这一暴行的始末,成为后来“东京审判”的证据。

12月13日是南京大屠杀惨案发生80周年,从国家公祭日这一天开始,连续三天,由唐建平作曲、周可编剧、伊莱嘉·莫辛斯基导演的原创歌剧《拉贝日记》在南京江苏大剧院首演。

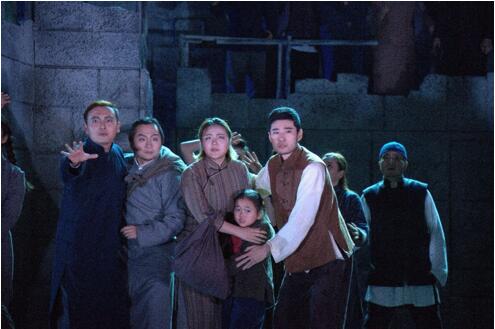

歌剧《拉贝日记》没有在舞台上着重刻画日本侵略者的血腥暴行,而是从当年敌机轰炸南京开始讲起,讲述德国友人拉贝和一批外国友人帮助中国人民躲避轰炸抵抗战争,救助大屠杀的幸存者,进而将自己在南京大屠杀期间的所见所闻记录下来并成为日后审判侵略者的证据。因此,该剧的英文名也叫“170天在南京”。

作曲家唐建平介绍:“《拉贝日记》没有在舞台上展现血腥屠杀,而是通过一批国际友人的人道主义救助,展现大爱无疆。因此在音乐上,为拉贝创作了有巴赫风格的音乐,而魏特琳因为是在南京的美国人,在她的音乐里有美国国歌和中国民歌《茉莉花》的几个音符链接变化形成的音乐风格。这是描写在中国生活的一批外国友人,对演员也是一个考验,特别是拉贝的两段咏叹调,高音演唱比较难。”

北京青年报记者在现场发现,在《拉贝日记》演出中,珍妮·魏特琳把妇女儿童保护在自己的教会学校,日本侵略者抢走妇女做慰安妇,魏特琳身心受到极度伤害,这时的咏叹调集中表现了面对残暴魏特琳独特的内心世界。而当拉贝要离开南京向市民告别时,咏叹调的唱词就是拉贝的演讲。音乐深情缓慢,一句句“感谢”,情感一步步升华,直到感谢南京人民使他看到正义的力量,现场观众禁不住热泪盈眶,报以热烈的掌声。那种跨越国界的爱温暖着劫后余生的市民,也温暖着观众。

据悉,原创歌剧《拉贝日记》将于明年元月10日作为第三届中国歌剧节闭幕演出,再次登上江苏大剧院的舞台。

(以上来源:北京青年报伦兵 2017-12-21)

《拉贝日记》:用国际视角展现人性光辉

12月13日—15日,歌剧《拉贝日记》将在江苏大剧院歌剧厅连演3场。来自中国、英国、美国、德国、澳大利亚等国家的主创人员和艺术家联手合作,以客观的国际视角和通行的世界艺术语言讲述这段民族历史、人类历史。

80年前,拉贝与其他国际友人在那段恐怖岁月中共同建立了救人无数的“南京国际安全区”,他在侵华日军南京大屠杀暴行中的日记,成为记录战争暴行的铁证。在南京大屠杀惨案发生80周年这个特殊的历史时刻,主创团队希望以歌剧艺术表现以拉贝为代表的国际友人的“大爱”“反战”“和平”精神,向年轻一代传播和平与大爱的主题。

自去年12月开始,歌剧《拉贝日记》的前期筹备工作就已展开,剧本创作先后十易其稿,作曲试唱不辍。全球知名艺术家与行业精英领衔的国际化创作团队,让《拉贝日记》拥有跨越种族、语言、价值观界限的国际视野,成为“中国故事,国际表达”的一次有益尝试。

无论是导演、作曲、指挥,还是灯光、舞美、道具,《拉贝日记》的国际化主创团队可谓是星光熠熠。

该剧创作团队总负责人及作曲,由中国著名作曲家唐建平担任,他创作的《运之河》《鉴真东渡》等多部歌剧均以题材宏大、架构壮阔著称;本剧还请来了世界著名歌剧导演伊莱贾·莫辛斯基执导。莫辛斯基生于1946年的上海,对中国有着深厚感情,曾为英国皇家歌剧院、美国大都会歌剧院执导过多部经典歌剧;执行导演奈哲尔·莱文斯是澳大利亚唯一获得百老汇“托尼奖”的设计师;国际著名指挥家吕嘉在全球演出超过1500场歌剧及音乐会……

导演莫辛斯基表示,一开始讨论剧本时,主创团队就意识到,这个故事的核心就是人,因此不能把这部歌剧单纯地写成一个日记的转述,而是要把当年南京整个城市的情况放到歌剧中,“更重要的是,我们要用这个向世界发声的机会,告诉世界这个城市的人们曾经遭受过的苦难,这才是这部歌剧所要表达的核心。 ”

“岁月会消失,但历史一定会留下人类共同的记忆。我希望观众能从剧中感受到人性的光辉,而不是杀戮的恐怖。”唐建平透露,剧中角色除了拉贝之外,还有魏特琳、约翰·马吉等在危难之时坚持人道主义精神的国际友人。当年,在金陵女子学院任教的魏特琳女士收容保护了数万中国妇孺,《拉贝日记》特别邀请了南京师范大学合唱团参演,向这位大爱无疆的国际友人致敬。

此外,两位南京大屠杀幸存者常志强、李秀英当年的亲身遭遇也将在剧中展现,提醒人们铭记历史、珍爱和平。

(以上来源:南京日报责任编辑 2017-12-13)

【数据分析】

选用《拉贝日记》作为歌剧题材,视角独特。拉贝作为一个德国人,不仅真实的记录了自己在中国的亲历亲见亲闻,而且精心保存了80多张现场拍摄的照片,并对这些照片作了翔实的说明,这些文字和图片对中日交战双方的实际情况和政治是非作了客观公正的评价。以《拉贝日记》为题材进行艺术加工,通过拉贝这个德国人对中国人的救助,更能从侧面印证出日本的恶性。

此次歌剧《拉贝日记》由多国参与制作,一方面体现出这段历史的集体记忆性,另一方面从侧面烘托出当时战争情况下的人道主义精神。全球知名艺术家与行业精英领衔的国际化创作团队,让歌剧《拉贝日记》拥有跨越种族、语言、价值观界限的国际视野。二战中,纳粹主义和日本恶行不仅是当时的受害国中国需要面对的,也是所有热爱和平的国家需要共同谨记的。

不忘战争,是为了维护和平。今天,我国设立南京大屠杀国家公祭日的目的不是为了树立民族敌对情绪,也不是针对日本,相反地,铭记这段历史教训,是为了更好的维护和平。不同国家的艺术大家、国内不同地域的艺术表演家之间相互合作完成一部歌剧,有助于加强各民族之间的情感交流和共情力,通过有力的歌剧艺术的方式呈现出来,相信会感染更多的人去维护和平。

|